一、單項選擇題(本大題共30小題。每小題2分,共60分)

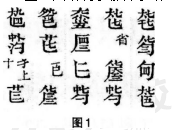

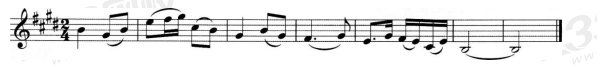

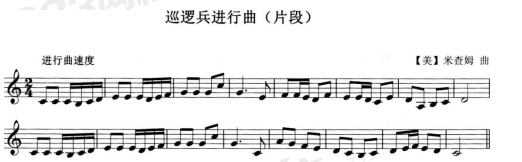

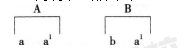

1.圖1曲譜屬于哪種樂譜?( )

A.文字譜

B.工尺譜

C.減字譜

D.簡譜

2.1934年,在亞歷山大·齊爾品舉辦的“征求中國風味的鋼琴曲”評選中獲一等獎的作品是( )。

A.《晚會》

B.《牧童短笛》

C.《四季歌》

D.《春之旅》

3.朱踐耳創作的交響樂作品中,采用故事吟唱、古琴演奏與交響樂隊合作表現的作品是( )。

A.《淚羅沉流》

B.《第一交響曲》

C.《第六交響曲——3Y》

D.《第十交響曲——江雪》

4.采用冼星海創作的主旋律,集體編創,于1970年在北京首演的鋼琴協奏曲是( )。

A.《黃河》

B.《梁山伯與祝英臺》

C.《長江之歌》

D.《草原英雄小姐妹》

5.馬思聰創作的下列哪首小提琴曲運用了內蒙古民歌《墻頭上跑馬》的旋律?( )

A.《山林之歌》

B.《牧歌》

C.《搖籃曲》

D.《思鄉曲》

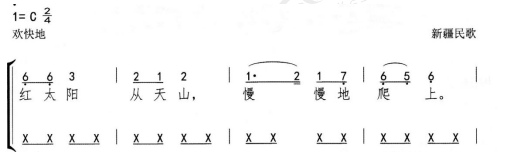

6.下面譜例屬于哪個地區的民歌?( )

A.陜北民歌

B.東北民歌

C.廣東民歌

D.江蘇民歌

7.京劇的伴奏被稱為“場面”,它是由哪兩部分構成?( )

A.開場與終場

B.上場與下場

C.場外與場內

D.文場與武場

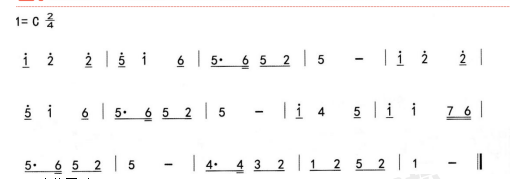

8.下面譜例屬于哪種音樂類型?( )

A.單聲音樂

B.主調音樂

C.復調音樂

D.無調性音樂

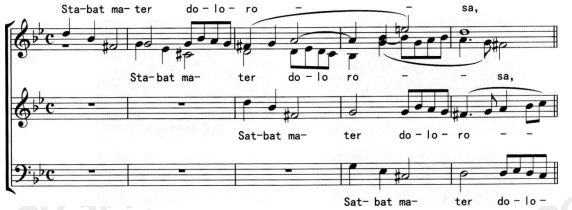

9.下面譜例出自哪部歌劇?( )

A.《威廉·退爾》

B.《茶花女》

C.《弄臣》

D.《卡門》

10.創作了《火鳥》《春之祭》《彼得魯什卡》的作曲家是( )。

A.勛伯格

B.舒伯特

C.斯特拉文斯基

D.肖斯塔科維奇

11.下列哪部作品是20世紀美國作曲家格什溫創作的歌劇?( )

A.《藍色狂想曲》

B.《波吉與貝絲》

C.《古巴序曲》

D.《一個美國人在巴黎》

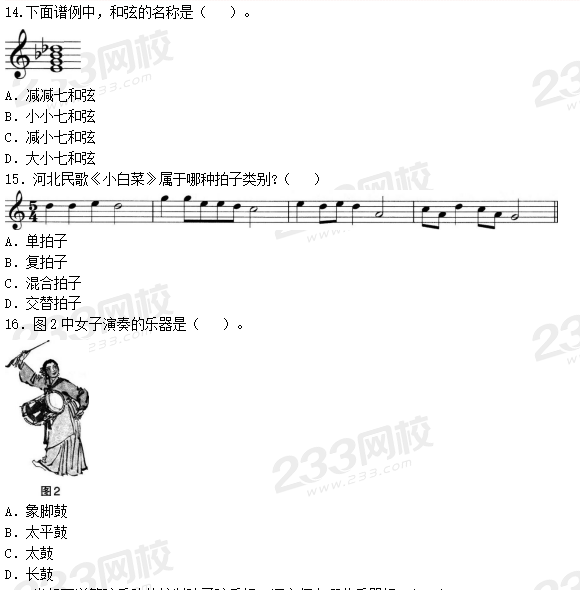

12.下列選項中,與譜例對應的演奏形式是( )。

A.印第安音樂

B.印度尼西亞音樂

C.土耳其音樂

D.阿拉伯音樂

17.常規西洋管弦樂隊的編制除了弦樂組,還必須有哪些樂器組?( )

A.木管組、銅管組和彈撥組

B.木管組、銅管組和打擊樂組

C.木管組、銅管組和鍵盤組

D.彈撥組、吹管組和打擊樂組

18.流傳于東北三省和內蒙古、河北部分地區,有說有唱、載歌載舞的走唱類曲藝形式是( )。

A.道情

B.蓮花落

C.琴書

D.二人轉

19.下面譜例中的旋律線走向屬于哪種類別?( )

A.正弧線型

B.倒弧線型

C.上下鋸齒型

D.直線型

20.F羽調式的主音是( )。

A.D

B.F

C.♭A

D.♭B

21.“通過訓練學生對音樂作品情緒、格調、思想傾向、人文內涵的感受和理解……養成健康向上的審美情趣。”上述描述體現的是《義務教育音樂課程標準(2011年版)》總目標的哪個維度?( )

A.情感·態度·價值觀

B.過程與方法

C.知識與技能

D.表現與創造

22.創作了《西風的話》《踏雪尋梅》等學生歌曲的近代作曲家是( )。

A.蕭友梅

B.趙元任

C.劉雪庵

D.黃自

23.“每一種音樂文化都有其自身的傳承過程,應強調多樣性,尊重差異性,主張社會正義與機會均等。”該陳述體現的教育理念是( )。

A.全納教育

B.功利主義教育

C.多元文化音樂教育

D.審美音樂教育

24.“在音樂欣賞教學中,教師應該把注意力放在各種音樂要素上,如節拍、節奏、旋律、結

構、力度等。”該教學理念體現了哪種音樂美學觀點?( )

A.所指論

B.形式論

C.符號論

D.表情論

25.“李老師在導入《平安夜》一課時,拉上窗簾,點燃蠟燭,輕柔地彈奏起《平安夜》,學生圍坐在一起傾聽音樂,體驗此曲的情感。”上述教學活動體現了音樂教育心理學中的哪種效應?( )

A.暗示效應

B.霍桑效應

C.期待效應

D.反饋效應

26.張老師在教學時,為歌曲《歡樂的牧童》編配了一個小打擊樂器伴奏型。這一節奏型不適合下列哪一件樂器演奏?( )

A.木魚

B.雙響筒

C.定音鼓

D.沙錘

27.音樂欣賞教學時,“不要用過多的講解代替學生的聽覺”,“不要用自己的理解代替學生的感覺”。該陳述體現的教學理論是( )。

A.重視音樂體現的同一性

B.重視音樂的實踐

C.重視音樂的技能訓練

D.重視音樂體驗的獨特性

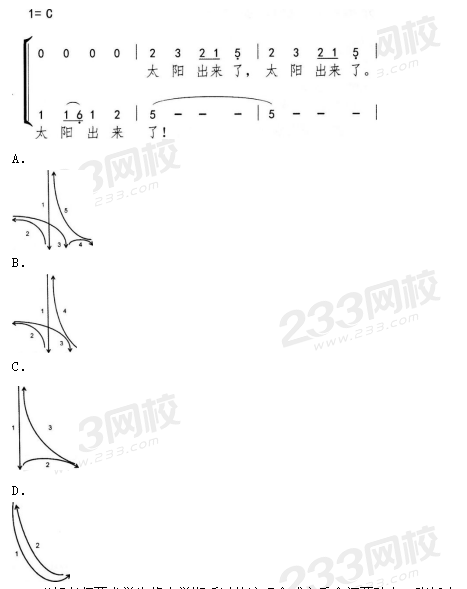

28.下面譜例的正確指揮圖示是( )。

29.“胡老師要求學生將本學期聽過的演唱會或音樂會門票貼在一張紙上,然后寫上簡短的觀感,并以此作為評價學生的依據之一。”下列描述正確的是( )。

A.這是老師課后布置給學生的作業,不應作為評價方式

B.這一評價方式加重了學生的學業負擔,不可取

C.這是對學生音樂素質進行綜合評價的補充方式

D.這是對學生音樂技能進行綜合評價的主要方式

30.老師讓學生朗誦宋詞《西江月》,并從中找出與聲音有關的詞,然后為其配上音響。這一教學過程主要體現了哪個音樂學習領域的內容?( )

A.創造

B.演奏

C.演唱

D.舞蹈

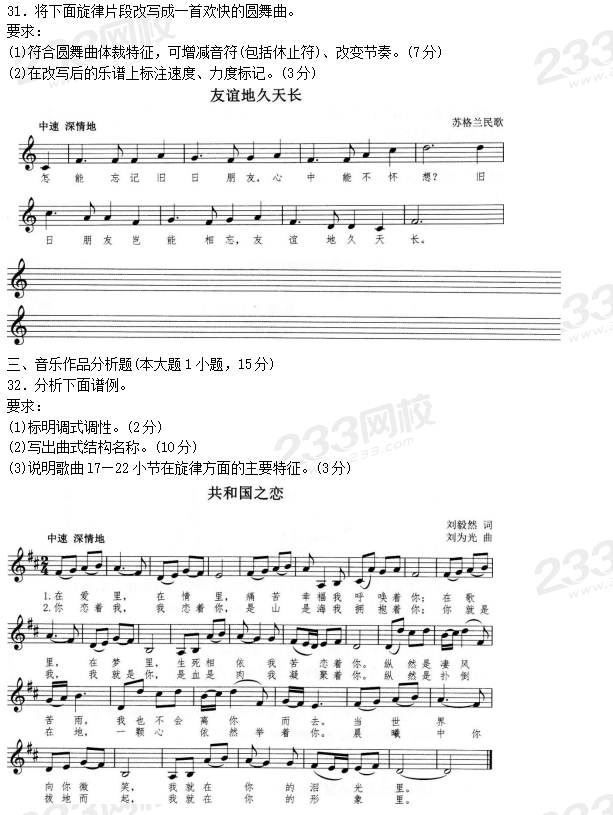

二、音樂編創題(本大題1小題,10分)

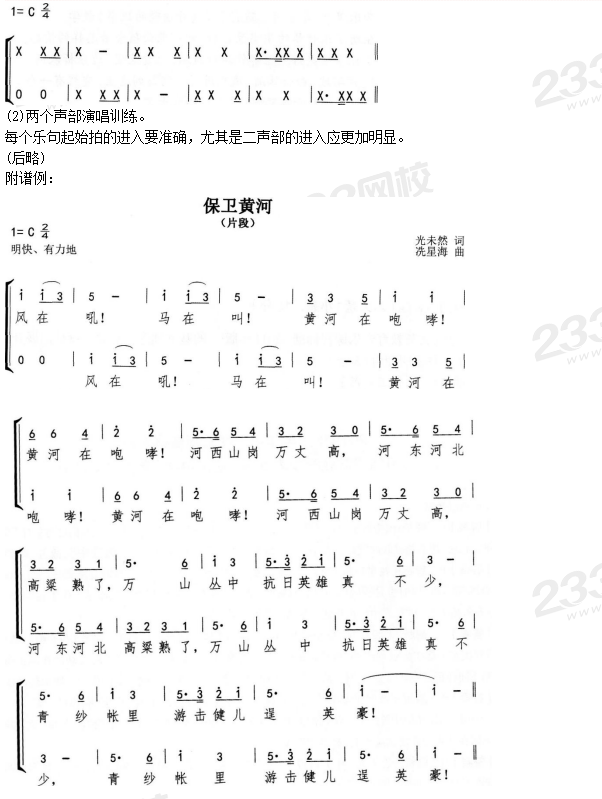

四、教學設計題(本大題1小題,35分)

33.依據《義務教育音樂課程標準(201 1年版)》的基本理念,按照下列要求進行教學設計。

教學對象:七年級學生

教學內容:《巡邏兵進行曲》(片段)伴奏編創

教學重點:依據進行曲的特點,引導學生運用打擊樂器為樂曲編創伴奏。

要求:

(1)設定教學目標。(10分)

(2)針對教學重點,設計具體的教學策略與過程,其中至少包括2個課堂提問。(15分)

(3)針對(2)中的主要環節,寫出設計意圖。(10分)

附譜例:

五、案例分析題(本大題1小題,15分)閱讀案例,并回答問題

34.案例:

初三(1)班音樂課上,李老師在進行歌曲《丹頂鶴的故事》教學。

老師在給學生聽了朱哲琴的演唱錄音后,問:“歌曲蘊含著怎樣的情感?”全班鴉雀無聲,沒有人回答。為了讓學生更好地理解作品的內涵,他邊范唱,邊分析歌詞,同時在黑板上依次板書關鍵詞:小河、蘆葦坡、白云落淚、風兒訴說。剛寫到這里,突然有一個男生指著學習委員劉白云說:“這不是說你嗎?干嘛哭啊?”全班哄堂大笑。

老師瞪著學生說:“該回答的不回答,不該回答亂回答!我希望同學們不要學習他的言行。”

問題:依據《義務教育音樂課程標準(201 1年版)》的基本理念,分析李老師教學

中存在的問題(7分),并針對問題提出改進建議(8分)。

六、課例點評題(本大題1小題,15分)

35.依據《義務教育音樂課程標準(201 1年版)》的基本理念。對教學設計的展開階段進行

評析(7分),并說明理由(8分)。

【課題名稱】《保衛黃河》

【教學對象】九年級學生

【教學內容】演唱《保衛黃河》

【主要目標】

1.能夠準確構唱六度音程,運用二部輪唱形式演唱歌曲。

(其他目標略)

【教學過程片段】

(前略)

展開階段:新課教學

1.學唱第一聲部。

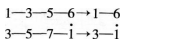

(1)完成六度音程的構唱,采用“搭橋”的方式構唱:

(2)識讀樂譜:熟悉歌曲,進行旋律的音準訓練。

2.分析作品(略)。

3.學唱二聲部。

(1)聆聽歌唱,分析輪唱的特點。

(2)找出歌曲結束音的時值與一聲部有何異同。

(3)集體視唱一次二聲部旋律。

4.合唱訓練。

(1)節奏卡農練習,為合唱做準備。

2019年上半年中小學教師資格考試

音樂學科知識與教學能力試題(初級中學)參考答案及解析

一、單項選擇題

1.【答案】C。解析:圖中所示為減字譜,又稱指法譜,是我國古琴常用的一種以記寫指位與左右手演奏技法為特征的記譜法,因其是減取古琴文字譜的指法、術語中較具特點的部分,并組合成新的符號,故名“減字譜”。

2.【答案】B。解析:《牧童短笛》原名《牧童之笛》,是賀綠汀創作的一首將西方復調技法與中國民族風格相結合的鋼琴曲,同時也是我國第一首具有鮮明、成熟中國風格的鋼琴曲。該作品創作于1934年,并在亞歷山大·齊爾品舉辦的“征求中國風味的鋼琴曲”評選中獲一等獎。

3.【答案】D。解析:朱踐耳的《第十交響曲——江雪》是為錄音帶(吟唱與古琴)和交響樂隊而作的。A項《淚羅沉流》是江文也創作的交響詩;B項《第一交響曲》是朱踐耳第一部比較成功的作品;《第六交響曲——3Y》同樣是朱踐耳的交響曲作品,與《江雪》類似,是為錄音帶和交響樂隊而作的。故本題選D。

4.【答案】A。解析:《黃河鋼琴協奏曲》取材于抗日戰爭時期冼星海的大合唱作品《黃河大合唱》;1969年,由殷承宗、儲望華等六人改編創作為鋼琴協奏曲;1970年5月1日,由李德倫擔任指揮,鋼琴家殷承宗與中央樂團在北京民族宮劇院首演,故本題選A。

5.【答案】D。解析:《思鄉曲》作于1937年,是馬思聰所作《內蒙組曲》中的第二首,主題部分源自綏遠民歌《城墻上跑馬》,也稱《墻頭上跑馬》。

6.【答案】A。解析:譜例中的旋律出自《三十里鋪》,是一首流傳很廣、膾炙人口的陜北民歌。該民歌產生于第二次國內革命戰爭時期,是根據陜北地區的真人真事,用信天游曲調編唱而成的。

7.【答案】D。解析:京劇伴奏樂器分打擊樂器與管弦樂器。打擊樂器有板、單皮鼓、大鑼、鐃、鈸等,稱為“武場”。管弦樂器有京胡、京二胡、月琴、三弦,稱為“文場”。

8.【答案】C。解析:譜例中的旋律有四個聲部,聲部獨立性較強,可以分為兩組,組與組之間進入時間前后錯開,具有卡農模仿的關系,屬于復調音樂。故本題選C。

9.【答案】D。解析:譜例中的旋律出自《斗牛士之歌》。這首歌曲選自法國作曲家喬治·比才的歌劇《卡門》第二幕,是斗牛士埃斯卡米里奧為感謝歡迎和崇拜他的民眾而演唱的一首歌曲。

10.【答案】C。解析:舞劇音樂《火鳥》《彼得魯什卡》《春之祭》均是斯特拉文斯基的代表作品。斯特拉文斯基是美籍俄國作曲家、指揮家和鋼琴家,西方現代派音樂的重要人物,其代表作還有《浪子生涯》《俄狄浦斯王》《詩篇交響曲》等。

11.【答案】B。解析:四個選項均為格什溫的作品。B項《波吉與貝絲》又名《乞丐與蕩婦》,是一部新風格與美國民族性兼具的歌劇作品。其他三項均為管弦樂作品。

12.【答案】B。解析:Ⅵ.是小提琴(Violin)的縮寫,其后附上的羅馬數字Ⅰ和Ⅱ分別指第一小提琴和第二小提琴;Va.是中提琴(Viola)的縮寫;Vc.是大提琴(Violoncello)的縮寫。由此可知,譜例對應的演奏形式是弦樂四重奏。四個選項中,B項圖片的演奏形式為弦樂四重奏。A項的演奏形式為木管五重奏,C項的演奏形式為銅管五重奏,D項的演奏形式為弦樂五重奏。

13.【答案】A。解析:從宏觀角度看,拉丁美洲音樂正是歐洲音樂、印第安音樂、黑非洲音樂的混合體;其中,歐洲音樂的影響居主導地位,非洲音樂的影響較大,印第安音樂的影響相對較小。經過幾百年時間的發展,它們已經逐漸融為一體。故本題選A。

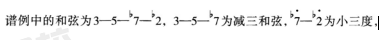

14.【答案】A。 因此,該和弦為減減七和弦。

因此,該和弦為減減七和弦。

15.【答案】C。解析:由不完全相同的單拍子按照次序組合起來形成的拍子,叫作混合拍子。從譜例中可以得知,《小白菜》的節拍為514拍,由3/4拍和214拍兩種節拍按順序組合而成,屬于混合拍子。

16.【答案】D。解析:圖中女子身穿朝鮮族服飾,演奏的樂器為朝鮮族長鼓,又稱杖鼓、兩杖鼓。演奏時將鼓橫掛胸前,或放在木架上,左手拍鼓,右手執竹片敲擊。朝鮮族長鼓歷史悠久、構造獨特、音色柔和,有一定的民族特色,常用來表現輕快、歡樂的情緒。

17.【答案】B。解析:常規西洋管弦樂隊的編制有弦樂組、木管組、銅管組和打擊樂組,有時會加入色彩樂器組。彈撥組和吹管組屬于我國民族管弦樂隊,鍵盤樂器屬于色彩樂器組。18.【答案】D。解析:二人轉又稱小秧歌、蹦蹦,是流行于東北三省、內蒙古東部三市一盟以及河北省東北部等地區的走唱類曲藝形式,符合題干要求。道情和琴書是曲藝的品種類別;蓮花落是流行于京、津、河北等地的走唱類曲藝。

19.【答案】C。解析:譜例中的旋律出自《黃河大合唱》的第四樂章《黃水謠》。旋律線曲折,其走向呈上下鋸齒型。

20.【答案】B。解析:我國民族調式中的五個正音均可作為主音構成調式。F羽調式屬于♭A宮系統,調式的主音是F。

21.【答案】A。解析:“通過訓練學生對音樂作品情緒、格調、思想傾向、人文內涵的感受和理解……養成健康向上的審美情趣。”這是《義務教育音樂課程標準(2011年版)》中“情感·態度·價值觀”里關于“提高音樂審美能力,陶冶高尚情操”的描述。

22.【答案】D。解析:黃自,20世紀30年代著名作曲家、音樂教育家、音樂理論家,代表作品有合唱《抗敵歌》《旗正飄飄》,清唱劇《長恨歌》,藝術歌曲《南鄉子》《點絳唇》《玫瑰三愿》,學生歌曲《西風的話》《踏雪尋梅》等。故本題選D。

23.【答案】C。解析:從“每一種音樂文化”“多樣性”“尊重差異性”等關鍵詞中可以發現,這句話強調的是對文化多樣性的理解與尊重,體現了多元文化音樂教育的理念。

24.【答案】B。解析:形式論強調在音樂審美的過程中,需將注意力集中在音樂的形式美上,而不是過多地關注形式之外的內容。“把注意力放在各種音樂要素上”這句話正體現了這種觀點。所指論注重的是音樂與音樂之外事物的聯系;符號論在形式論與表現主義的基礎上更進一步,把藝術定義為表現人類情感的符號形式創造;表情論也稱情感表現理論,認為藝術是情感的表現,而在如何表現情感上,表情論者有諸多不同的理解。故本題選B。

25.【答案】A。解析:李老師通過塑造教學情境,用含蓄、抽象誘導的間接方法引導學生學習,體現了音樂教育心理學中的暗示效應。霍桑效應通常指當人在意識到自己正被關注或觀察時,會刻意改變一些言行的效應;期待效應通常指在人際交往中,一方充沛的感情和較高的期望會引起另一方微妙而深刻的變化;反饋效應在心理學上通常指學習者對自己學習結果的了解反過來對學習者起到了強化作用,促進學習者更加努力地學習,進而提高學習效率。26.【答案】C。解析:張老師為歌曲編配的打擊樂器伴奏型使用的是簡單的、無固定音高的節奏樂譜。定音鼓有固定音高,且是交響樂團中的大型打擊樂器,不適合在課堂中使用。因此,定音鼓不適合演奏這種伴奏樂譜。

27.【答案】D。解析:每個人的情感體驗都具有其獨特性,音樂并沒有具象化的內容,因此關于對音樂情感體驗也沒有統一的答案。“不要用過多的講解代替學生的聽覺”和“不要用自己的理解代替學生的感覺”強調的是尊重學生自己的聽覺感受,尊重學生自身的差異性,重視音樂體驗的獨特性。故本題選D。

28.【答案】B。解析:譜例中的旋律為四拍子,應采用四拍子的指揮圖示,故本題選B。

29.【答案】C。解析:胡老師的行為為評價學生增加了多元化的方式。通過這種作業,胡老師能夠了解學生在課后的音樂生活,并間接考察學生課堂所學的實際運用能力。因此,可以確定這是對學生音樂素質進行綜合評價的補充方式。

30.【答案】A。解析:該教師要求學生為宋詞《西江月》中與聲音有關的詞編配音響,是一種即興編創活動,體現了創造領域的內容。

二、音樂編創題

31.【參考答案】

三、音樂作品分析題

32.【參考答案】

(1)D自然大調式。

(2)再現單二部曲式。

(3)旋律采用局部重復的方式進行寫作,多次出現從d1一d2的八度大跳以及d2—f1的六度大跳,造成音區上的對比,中間又夾雜著級進式的旋律進行,如大濤大河般熱烈的情緒,伴隨著起伏有致的旋律表達出來,充分表現了作者內心激動澎湃的情感,以及對于國家的崇敬和向往之意。

四、教學設計題

33.【參考設計】

一、教學目標

【情感·態度·價值觀】感受樂曲雄壯有力的風格,體會音樂編創的快樂,熱愛音樂,陶冶情操,激發愛國熱情。

【過程與方法】通過小組合作編創打擊樂伴奏,加深對于進行曲節奏特點的理解。

【知識與技能】了解進行曲風格特點,并為其編創打擊樂伴奏

二、教學重難點

【重點】掌握進行曲的基本知識,能夠哼唱出《巡邏兵進行曲》的主題旋律。

【難點】用打擊樂器為《巡邏兵進行曲》伴奏,探究進行曲的音樂特點。

三、教學過程

(一)導入新課

多媒體播放國慶閱兵視頻片段,學生欣賞觀看。教師提問:這個視頻給大家的感受如何?展現了軍人怎樣的形象?

學生自由回答。

教師總結:視頻中的軍人英姿颯爽,步伐整齊,展現出了新時代中國軍人的風采;而視頻的配樂也與這恢宏的場景相映生輝,這就是進行曲。今天,讓我們一起通過對《巡邏兵進行曲》的學習,了解進行曲,發現它的魅力所在。

【設計意圖】通過視頻導入,引起學生的學習興趣,簡單快捷、直接有效、易于開展,并且緊扣主題核心,能夠讓學生快速進入學習狀態。

(二)初步感知

1.教師播放《巡邏兵進行曲》,并提問:這首進行曲給大家帶來了怎樣的情緒感受?樂曲的速度如何?學生自由回答。

教師總結:歌曲為進行曲速度,中速稍快,從旋律中仿佛感受到士兵們邁著矯健的步伐齊步前行。

2.教師再次播放音樂作品。

3.教師借助多媒體課件介紹作品的背景知識:《巡邏兵進行曲》又稱《美國巡邏兵進行曲》,是一位名叫米查姆的美國陸軍士兵創作的,他以自己所從事的事業為傲,于是創作出這首流芳百世的作品。

【設計意圖】初步感知環節以聆聽為主,有助于幫助學生提升音樂的感知能力以及對音樂的理解能力。

(三)伴奏創編

1.多媒體播放作品,學生跟唱旋律,熟悉旋律內容,并提問學生:進行曲有什么樣的特點?

學生自由討論。

教師總結:強弱有規律,步伐統一,常用四二拍。

2.教師出示打擊樂器小軍鼓,簡單地給學生介紹小軍鼓,以便于學生的理解和掌握。

4.學生自由練習,教師強調小軍鼓擊打時的強弱要求。

5.多媒體播放作品旋律,學生根據音樂進行集體伴奏。

6.將學生分為若干小組,分組進行伴奏練習,鼓勵各小組在原伴奏基礎上進行即興編創,教師巡視指導。

7.各小組輪流上臺展示,并互相評價展示結果,教師給予指導性意見。

8.教師通過學生的練習進行總結,強調進行曲節奏特點及作品對士兵風采的表現。

【設計意圖】音樂課標理念中強調音樂實踐,鼓勵音樂創造。教學中,學生先學習旋律,感知速度、力度,再學習一些編創的基本節奏,幫助學生理解音樂元素,激發學生的思考,提升學生的創造表現能力,增強學生的音樂表現自信力,同時小組合作也培養了學生的團隊意識。

(四)拓展延伸

播放《人民解放軍軍歌》并思考,談談兩首作品的異同。

學生自由回答。

教師評價鼓勵。

【設計意圖】拓展延伸環節,引導學生對相同類型的音樂作品進行類比欣賞感受,一方面拓寬學生的音樂視野,另外一方面,增加學生音樂作品的積累,并通過這樣的學習和訓練,能夠幫助學生真正理解作品的特點,進而提升學生的音樂素養,提高學生的審美能力。

(五)小結作業

1.小結:學生自由發言討論本堂課的收獲,教師進行總結并呼吁學生要熱愛音樂、探索音樂。

2.作業:課后搜集其他進行曲進行欣賞,下節課同大家一起分享。

五、案例分析題

34.【參考答案】

(1)問題

這是一個問題案例。雖然該教師在教學的過程中能夠通過示范、聆聽情感體現音樂審美性的特點,但依舊有行為存在不妥之處。

第一,該教師的行為違背了《義務教育音樂課程標準(2011年版)》中“以音樂審美為核心,以興趣愛好為動力”的基本理念。案例中,教師在簡單播放音頻后,便直接提問學生歌曲的感情如何,學生沒有進入狀態,未對問題作出反饋時,卻又直接開展教學,將范唱、講解歌詞和板書關鍵詞全都擠在一起,使學生很難集中注意力。該教師的教學缺乏引導性,既沒有合理引導學生聽賞歌曲,也沒有激發學生的學習興趣。

第二,該教師的行為違背了《義務教育音樂課程標準(2011年版)》中“面向全體學生,注重個性發展”的基本理念。在音樂課程中,教師應使每一位學生的音樂潛能得到開發并使他們從中受益,使每一個學生的音樂文化素養得到提高并使他們終身喜愛音樂。案例中的教師在學生調侃學習委員時,并沒有及時對擾亂課堂秩序的學生進行合理引導,而是嚴厲地批評了他,這種行為對學生缺乏尊重,抑制了學生的個性發展。

(2)建議

第一,在教學活動中,教師應該組織學生進行豐富的音樂實踐活動來加強對音樂的理解和感受,如聆聽、作品的背景感知、小組討論等。

第二,在課堂中,教師應鼓勵學生開口,讓他們表達自己內心的感受,同時根據學生的具體感受結合相應的作品歷史背景、作曲家生平、音樂要素來感受音樂的風格特點。

第三,在教學活動中,教師應及時關注課堂中的每一位學生,關注學生行為、關注學生情緒,在良好的教學氛圍中,激發學生對音樂的興趣,培養其對音樂的終身喜愛。

六、課例點評題

35.【參考答案】

這是一個問題課例,沒有體現出《義務教育音樂課程標準(2011年版)》中“以音樂審美為核心,以興趣愛好為動力”“強調音樂實踐,鼓勵音樂創造”“面向全體學生,注重個性發展”的基本理念。

(1)優點:這是一節初中歌唱課,教師的教學目標設計合理。教學過程順序得當,教師能夠安排學生運用構唱的方式來唱準旋律,說明該教師進行了精心的準備。

(2)不足:

①未能將學生置于主體地位,師生之間缺乏互動,未能體現“以音樂審美為核心,以興趣愛好為動力”和“面向全體學生,注重個性發展”的基本理念。

教師應根據學生身心發展規律,以豐富多彩的教學內容和生動活潑的教學形式,激發學生對音樂的興趣;

且全部教學活動應以學生為主體,師生互動,將學生對音樂的感受和音樂活動的參與放在重要的位置。課例中的教師更多的居于主體地位,并沒有體現學生為主體;且在教學中缺乏引導,無法激發學生學習的興趣。

②學生參與的實踐較少,多處于被動狀態,創造意識薄弱,未能體現“強調音樂實踐,鼓勵音樂創造”的基本理念。

教師在教學過程中,應設定生動有趣的創造性活動內容、形式和情境,發展學生的想象力,增強學生的創造意識。僅依靠簡單的練習無法讓學生進行充分的音樂實踐。

微信掃碼下面二維碼進入教師資格微信學習群。

考試題庫>>教師資格證考試題庫試題免費刷

備考資料>>教師資格證各科思維導圖下載

零基礎如何備考?233網校零基礎取證班購課即送教材,5大基礎班級教學,給您備考指路,免費試聽>>