如何在短時間內把握住重點?這時候一造《土建計量》72個必背考點要派上用場啦!根據歷年真題出題頻率、以及課程中要求必須理解和應用知識篩選入庫,只學重點,拒絕盲目學習!快收藏起來!

(1)石的主要礦物。

礦物是存在于地殼中的具有一定化學成分和物理性質的自然元素和化合物。礦物的成分、性質及其在各種因素影響下的變化,都會對巖石發生影響。例如,巖石中的石英含量越多,鉆孔的難度就越大,鉆頭、鉆機等消耗量就越多。物理性質是鑒別礦礦物的主要依據,例如,依據顏色鑒定礦物的成分和結構(礦物的顏色分為自色、他色和假色,色可以作為鑒別礦物的特征,而他色和假色則不能),依據光澤鑒定風化程度,依據硬度鑒定礦物類別。

(2)巖石的成因類型及其特征

巖石按成因可分為巖漿巖(火成巖)、沉積巖(水成巖)和變質巖三大類。

①巖漿巖

巖漿巖又稱火成巖,是巖漿通過地殼運動,沿地殼薄弱地帶上升冷卻凝結后形成的巖石。巖漿巖分為噴出巖和侵入巖。

侵入巖又分為深成巖和淺成巖。

②沉積巖

沉積巖是在地殼表層常溫常壓條件下,由風化產物、有機物質和某些火山作用產生的物質,經風化、搬運、沉積和成巖等-系列地質作用而形成的層狀巖石。

根據沉積巖的組成成分、結構、構造和形成條件,可分為碎屑巖(如礫巖、砂巖、粉砂巖)、黏土巖(如泥巖、頁巖)、化學巖及生物化學巖類(如石灰巖、白云巖、泥灰巖)等。

③變質巖

變質巖是地殼中原有的巖漿巖或沉積巖,由于地殼運動和巖漿活動等造成物理化學環境的改變,使原來巖石的成分、結構和構造發生一系列變化所形成的新的巖石。如大理巖、石英巖等。

土是巖石在風化作用下形成的大小懸殊的顆粒,在各種自然環境中形成的堆積物。

(1)土的組成。

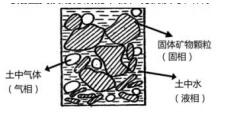

土是由顆粒(固相)、水溶液(液相〉和氣(氣相)所組成的三相體系。根據組成土的固體顆粒礦物成分的性質及其對土的工程性質影響不同,組成土的固體顆粒礦物可分為原生礦物、不溶于水的次生礦物、可溶鹽類及易分解的礦物、有機質等四種。

(2)土的結構。

土的結構是指上顆粒本身的特點和顆粒間相互關聯的綜合特征,一般可分為兩大基本類型:

①單粒結構。也稱散粒結構,是碎石(卵石)、礫石類土和砂土等無黏性土的基本結構形式,其對土的工程性質影響主要在于其松密程度。

②集合體結構。也稱團聚結構或絮凝結構,這類結構為黏性土所特有。黏性土組成顆粒細小,表面能大,顆粒帶電,沉積過程中粒間引力大于重力,并形成結合水膜連接,使之在水中不能以單個顆粒沉積下來,而是凝聚成較復雜的集合體進行沉積。

(3)土的構造

土的構造,是指整個土層構成上的不均勻性特征的總和,反映土體力學性質和其他工程性質的各向異性或土體各部位的不均勻性,是決定勘探、取樣或原位測試布置方案和數量的重要因素之一。整個土體構成上的不均勻性包括:層理、夾層、透鏡體、結核、組成顆粒大小懸殊及裂隙特征與發育程度等。

(4)土的分類。

①根據有機含量分類。根據土中有機質含量,分為無機土、有機質土、泥炭質土和泥炭。

②根據顆粒級配和塑性指數分類。根據顆粒級配和塑性指數分為碎石土、砂土、粉土和黏性土。

碎石土是粒徑大于2mm的顆粒含量超過全重50%的土,根據顆粒級配和顆粒形狀分為漂石、塊石、卵石、碎石、圓礫和角礫。砂土是粒徑大于2mm的顆粒含量不超過全重50%,且粒徑大于0.075mm的顆粒含量超過全重50%的土;粉土是粒徑大于0.075的顆粒不超過全重50%,且塑性指數小于或等于10的土。黏性土是塑性指數大于10的土。

③根據地質成因分類。土可分為殘積土、坡積土、洪積土、沖擊土、淤積土、冰積土和風積土等。④根據顆粒大小及含量分類。土可分為巨粒土、粗粒土、細粒土等。

結構面是切割巖體的各種地質界面的統稱,是一些具有一定方向,延展較廣較薄的二維地質界面,如層面、沉積間斷面、節理、裂隙、裂縫、斷層等,也包括厚度較薄的軟弱夾層。

結構面的空間位置定義為結構面的產狀。結構面的產狀由走向、傾向和傾角三個要素。

(1)結構面走向,即結構面在空間延伸的方向,用結構面與水平面交線即走向線的方位角或方向角表示。走向線兩端延伸方向均是走向,雖相差180°,但是表示的是同一走向。

(2)結構面的傾向,即結構面在空間的傾斜方向,用垂直走向順傾斜面向下引出的一條射線對水平面投影的指向。

(3)結構面的傾角,即結構面在空間傾斜角度的大小,用結構面與水平面所夾的銳角表示。

同時還要注意:節理組數的多少決定了巖石的塊體大小及巖體的結構類型。

(1)水平構造和單斜構造。

(2)褶皺構造

褶皺構造是組成地殼的巖層受構造力的強烈作用,使巖層形成一系列波狀彎曲而未喪失其連續性的構造,它是巖層產生的塑性變形。絕大多數褶皺是在水平擠壓力作用下形成的,但也有少數是在垂直力或力偶作用下形成的。褶皺在層狀巖層常見,在塊狀巖體中則很難見到。

褶曲是褶皺構造中的一個彎曲,兩個或兩個以上褶曲的組合構成褶皺構造,每一個褶曲都有核部、翼、軸面、軸及樞紐等幾個褶曲要素。褶曲的基本形態是背斜和向斜。

(3)斷裂構造

斷裂構造是構成地殼的巖體受力作用發生變形,當變形達到一定程度后,使巖體的連續性和完整性遭到破壞,產生各種大小不一的斷裂。它是地殼上層常見的地質構造,其分布很廣,特別在一些斷裂構造發育的地帶,常成群分布,形成斷裂帶。根據巖體斷裂后兩側巖塊相對位移的情況,將其分為裂隙和斷層兩類。

1)裂隙

裂隙,也稱為節理,是存在于巖體中的裂縫,是巖體受力斷裂后兩側巖塊沒有顯著位移的小型斷裂構造。一般用裂隙率(巖石中裂隙的面積與巖石總面積的百分比)表示,裂隙率越大,表示巖石中的裂隙越發育。

2)斷層

斷層是巖體受力作用斷裂后,兩側巖塊沿斷裂面發生顯著相對位移的斷裂構造。

①斷層要素。斷層一般由四個部分組成。

②斷層基本類型。根據斷層兩盤相對位移的情況,可分為正斷層、逆斷層、平推斷層。

(一)巖體的變形特征

巖體的變形通常包括結構面變形和結構體變形兩個部分。設計人員所關心的主要是巖體的變形特性。巖體變形參數是由變形模量或彈性模量來反映的。

巖體的流變特性。流變特性是巖體在外部條件不變的情況下,應力或變形隨時間而變化的性質,一般有蠕變和松弛兩種表現形式。蠕變是指在應力一定的條件下,變形隨時間的持續而逐漸增加的現象。松弛是指在變形保持一定時,應力隨時間的增長而逐漸減小的現象。

(二)巖體的強度性質

由于巖體是由結構面和各種形狀巖石塊體組成的,所以,其強度同時受二者性質的控制。一般情況下,巖體的強度既不等于巖塊巖石的強度,也不等于結構面的強度,而是二者共同影響表現出來的強度。但在某些情況下,可以用巖石或結構面的強度來代替。如當巖體中結構面不發育,呈完整結構時,巖石的強度可視為巖體強度。如果巖體沿某一結構面產生整體滑動時,則巖體強度完全受結構面強度控制。

由于篇幅有限,完整版一造《土建計量》72個必背考點清單,請識別下列小程序獲取!

識別圖片二維碼,60s速記必背考點,提升你的學習進度

想要獲取PDF完整版考點速記,直接點擊小程序右側“下載”按鈕,進群領取。

擔心備考時間太倉促,自己學效率低,自制力不夠,可以選擇報課,專業老師帶著學,提高學習效率,針對性突破重難點,穩抓核心分值!

試聽吳新華老師一造《土建計量》視頻課程↓↓↓