三、材料分析題(本大題共3小題,第28題16分,第29題16分,第30題20分,共52分),閱讀材料并回答問題。

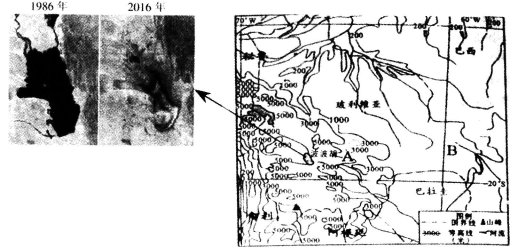

28.材料一波波湖是玻利維亞“第一大咸水湖”,是野生動物的水源地和棲息地。當(dāng)?shù)鼐用褚圆遏~業(yè)為主,周邊地區(qū)多采礦業(yè)。根據(jù)2016年2月9日歐洲航天局公布,經(jīng)衛(wèi)星獲取的圖像證實,受氣象變化等因素影響,波波湖已完全干涸。

材料二下圖為玻利維亞地形圖和波波湖衛(wèi)星圖片。

問題:

(1)分析波波湖干涸的主要原因。(8分)

(2)說明波波湖干涸可能會給當(dāng)?shù)貛砟男┲饕绊憽?8分)

29.材料:

考試是教學(xué)評價的主要方式,命題是考試的基礎(chǔ)。首先要確立考試目的即立意,為命題提供指導(dǎo)。單項選擇題的命題需要體現(xiàn)立意,題干語言精練,選項獨(dú)立,答案唯一。

劉老師在命制高一下學(xué)期期末測試卷時,設(shè)立了一組單項選擇題,題目如下:

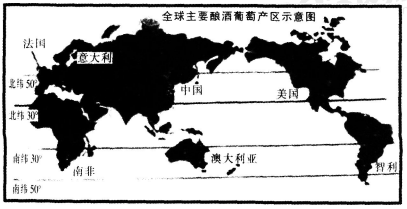

全球優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄種植區(qū)主要集中分布在南北緯30°~50°的大陸西岸。下圖示意全球主要釀酒葡萄產(chǎn)區(qū),讀圖完成1—2題。

1.全球優(yōu)質(zhì)葡萄產(chǎn)區(qū)所在地的氣候類型主要是( )

A.溫帶海洋性氣候

B.溫帶大陸性氣候

C.地中海氣候

D.亞熱帶季風(fēng)氣候

2.與國外其他葡萄產(chǎn)區(qū)相比,我國新疆吐魯番成為優(yōu)質(zhì)葡萄產(chǎn)區(qū)的有利條件是( )

A.光照充足

B.降水量多

C.晝夜溫差大

D.土壤肥沃

問題:

(1)簡述該組試題的立意,并從立意、情景、設(shè)問方面分析其優(yōu)點(diǎn)。(8分)

(2)分析選項設(shè)計存在的共同問題,在不改變備選項敘述的情況下,修改第二題備選項。(8分)

30.材料:

地球表面形態(tài)是內(nèi)力作用和外力作用長期共同作用的結(jié)果。褶皺和斷層是兩種常見的地質(zhì)構(gòu)造。

下面是王老師關(guān)于高中地理“地質(zhì)構(gòu)造與地表形態(tài)”的說課片段。

說教學(xué)過程:

在褶皺內(nèi)容部分,教授褶皺的概念,要求學(xué)生在書上找出相應(yīng)的內(nèi)容,畫出關(guān)鍵詞。接下來,選用適當(dāng)?shù)慕叹吣M并說明褶皺的形成過程及基本形態(tài),并列舉我國典型的褶皺山脈;然后,提供“背斜谷,向斜山”的相關(guān)圖片資料引發(fā)學(xué)生思考,最終得出正確答案;最后,運(yùn)用表格形式梳理并總結(jié)背斜和向斜的特點(diǎn),加深學(xué)生記憶。

在斷層的內(nèi)容部分,教授斷層的概念,要求學(xué)生在書上找出相應(yīng)內(nèi)容,畫出關(guān)鍵詞。觀察教材中的示意圖,并講解斷層的含義及其結(jié)構(gòu)。

問題:

(1)指出上述“說教學(xué)過程”片段中所選用的教學(xué)方法。(4分)

(2)分析上述“說教學(xué)過程”片段中存在的主要問題,并舉一例說明如何改進(jìn)。(10分)

(3)“說教學(xué)過程”僅是說課的要素之一,列出說課還應(yīng)包括哪些要素。(6分)

四、教學(xué)設(shè)計題(本大題共1小題。共24分)

31.閱讀關(guān)于“環(huán)境承載力”的圖文資料,按要求完成教學(xué)設(shè)計任務(wù)。

材料一《普通高中地理課程標(biāo)準(zhǔn)(實驗)》的內(nèi)容要求:“說出環(huán)境承載力與人口合理容量的區(qū)別。”

材料二某版本教科書中關(guān)于“環(huán)境承載力與人口合理容量”的部分內(nèi)容。

28.(1)自然原因:全球氣候變暖,蒸發(fā)量增加;降水量減少,水位降低。

人為原因:農(nóng)業(yè)、工業(yè)迅速發(fā)展,水資源利用率低,生產(chǎn)用水量增加;人口激增,生活用水量增加。

(2)區(qū)域內(nèi)水汽減少,年降水量減少;沒有湖泊的調(diào)節(jié)作用,氣溫的年較差增大;氣溫升高,蒸發(fā)旺盛,風(fēng)力增強(qiáng),加劇土壤退化,加劇荒漠化;生物多樣性減少。水源減少,農(nóng)業(yè)、漁業(yè)等產(chǎn)業(yè)衰落;人們無法維持生計,大量外遷。

29.(1)立意:常見氣候在全球的分布;農(nóng)業(yè)分布與氣候類型之間的關(guān)系;農(nóng)業(yè)的區(qū)位因素。

優(yōu)點(diǎn):在立意方面,不僅考查農(nóng)業(yè)的區(qū)位因素,也考查氣候類型在全球的分布。

在情景方面,以全球優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄種植區(qū)(南北緯30°-50°的大陸西岸)為學(xué)生提供線索。

在設(shè)問方面表述準(zhǔn)確、簡練、有意義。

(2)①選項設(shè)計存在的共同問題:兩個題目均有兩個選項為正確答案,但是該老師設(shè)計的是單項選擇題。

②A.地形平坦B.降水量多C.光照充足,晝夜溫差大D.土壤肥沃

30.(1)講授法、演示法、地圖法、觀察法。

(2)①以傳統(tǒng)的灌輸式教學(xué)為主,沒有體現(xiàn)學(xué)生的主體地位。

在褶皺內(nèi)容部分,教授褶皺的概念,要求學(xué)生在書上找出相關(guān)的內(nèi)容。

改進(jìn):學(xué)生閱讀教材,總結(jié)褶皺的概念及概念中需要注意的關(guān)鍵點(diǎn)。

②跳過正常地貌“背斜成山,向斜成谷”,直接講解特殊地貌“背斜谷,向斜山”,

知識跨度大,沒有考慮學(xué)生學(xué)情和循序漸進(jìn)的教學(xué)原則。

(3)說教材、說學(xué)情、說教學(xué)目標(biāo)、說教學(xué)重難點(diǎn)、說教法、說學(xué)法、說板書設(shè)計等。

四、教學(xué)設(shè)計題

31-(1)教學(xué)目標(biāo)

知識與技能目標(biāo):

①能說出并理解環(huán)境承載力和人口合理容量這兩個概念。

②能分析出環(huán)境承載力和人口合理容量這兩者的影響因素。

③能結(jié)合概念和影響因素區(qū)別環(huán)境承載力和人口合理容量。

過程與方法目標(biāo):

通過借助具體的案例,分析某地區(qū)的環(huán)境承載力、人口合理容量及其影響因素,培養(yǎng)分析能力。

情感態(tài)度與價值觀目標(biāo):

樹立正確的人口觀和資源觀。

(2)教學(xué)過程

環(huán)節(jié)一導(dǎo)入新課

教師:同學(xué)們,大家知道人口過多會帶來各種各樣的問題。例如糧食不足,供水不足等等。我們也知道,世界人口現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到60多億,而且還在不斷地增長,那么大家思考過嗎?我們地球上最多能養(yǎng)活多少人呢?

教師展示“世界人口增長曲線圖”。

學(xué)生:觀察“世界人口增長曲線圖”。

教師:這個就是我們今天要一起學(xué)習(xí)的第三節(jié)內(nèi)容“環(huán)境承載力與人口合理容量”

設(shè)計意圖:通過復(fù)習(xí)導(dǎo)入,承上啟下提問。

環(huán)節(jié)二講解新課

教師:首先我們來看什么是環(huán)境承載力,大家在課本上找出環(huán)境承載力的概念,并找出關(guān)鍵詞。

學(xué)生:閱讀教材找出相關(guān)概念。

設(shè)計意圖:培養(yǎng)學(xué)生自學(xué)。

教師:衡量環(huán)境承載力的指標(biāo)是什么?環(huán)境承載力的大小主要受什么因素的影響?

學(xué)生思考回答。

教師歸納總結(jié):人口數(shù)量、資源。

教師:自然界環(huán)境要素如陽光、空氣、淡水、土地、生物等等,這些資源對人類而言不可或缺,它們是怎么影響環(huán)境承載力大小的呢,它們影響程度一樣嗎?請同學(xué)們分小組討論。

學(xué)生:分小組討論回答。

教師總結(jié):不同因素對環(huán)境承載力的影響是不同的。最主要取決于:某區(qū)域稀缺的因素。剛才提到的環(huán)境承載力大小主要是從單一因素來考慮的,也可以從自然環(huán)境系統(tǒng)來考慮。總之,從全球范圍來看,在一定時期和一定技術(shù)條件下,自然資源都是有限的。

設(shè)計意圖:培養(yǎng)學(xué)生的交流能力和合作意識。

教師:我們從環(huán)境承載力來討論了地球上最多能養(yǎng)活多少人,這是從有限的資源角度來說的,它是人類生存的一個警戒值。那么從經(jīng)濟(jì)、人口、資源的可持續(xù)發(fā)展來說,大家可能要問到另一個問題:地球上到底適合養(yǎng)活多少人呢?我們來看另一個概念:人口合理容量。

教師:請同學(xué)們閱讀教材找出人口合理容量的概念,并說出與環(huán)境承載力有何區(qū)別。

學(xué)生:閱讀教材思考回答。

教師點(diǎn)撥:從概念上我們發(fā)現(xiàn)一個地區(qū)的人口合理容量不僅受自然資源的影響,還應(yīng)考慮什么?

學(xué)生回答。

教師總結(jié):該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會條件,例如:技術(shù)、智力等條件。

教師:影響一個國家或地區(qū)合理人口容量主要因素有哪些?

這些因素是如何影響合理人口容量的大小?

學(xué)生分小組討論回答。

教師總結(jié):主要受三個因素的影響:自然環(huán)境的優(yōu)劣、地域的開放程度、科學(xué)技術(shù)水平和消費(fèi)水平。說明:人口合理容量具有相對性。相同歷史時期的不同地區(qū)、不同歷史時期的同一地區(qū),其人口合理容量不同。比如說當(dāng)今的美國和中國,新中國成立之前和現(xiàn)在的中國,人口合理容量不一樣。

設(shè)計意圖:培養(yǎng)學(xué)生的閱讀分析能力和小組合作交流能力。

環(huán)節(jié)三課堂小結(jié)

教師:大家來總結(jié)一下,環(huán)境承載力和合理人口容量有什么區(qū)別?

學(xué)生:學(xué)生列表進(jìn)行對比總結(jié)。

設(shè)計意圖:通過表格比較,認(rèn)識環(huán)境承載力和合理人口容量的區(qū)別。并培養(yǎng)學(xué)生的對比分析能力。

查分關(guān)注>>2016下半年教師資格證成績查詢時間 合格分?jǐn)?shù)線 成績有效期

筆試,下次一定過:告別盲目備考,講師為你講解90%必考點(diǎn),點(diǎn)擊進(jìn)入>>

提前備戰(zhàn)面試:2016年教師資格證面試考什么?講師為你還原面試現(xiàn)場>>