一、貨幣的產生

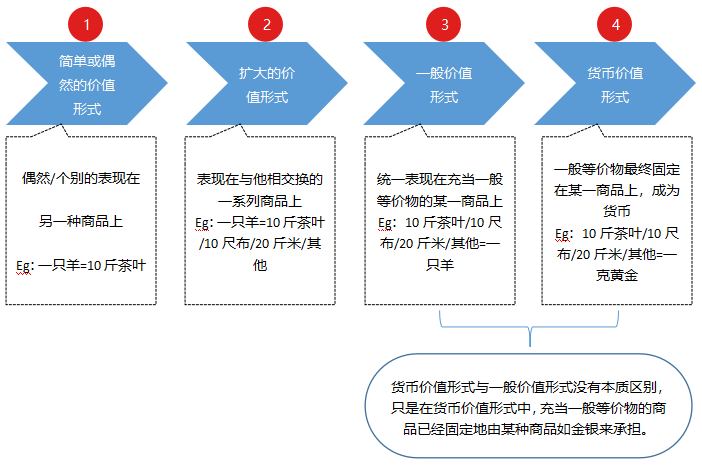

從商品交換的發展歷史來看,價值形式的發展經歷了四個階段:

二、貨幣的本質

價值形式的發展過程,揭示了貨幣的本質是固定地充當一般等價物的商品,體現著商品生產者之間的社會經濟關系。

貨幣職能 | 含義 | 特點 |

價值尺度 | 價值尺度是指貨幣充當表現和衡量一切商品價值量大小的尺度。 | 可以是觀念上的貨幣。 衡量商品價值量的內在尺度是社會必要勞動時間 商品價格的變化與商品價值的變化成正比,與貨幣價值的變化成反比。 |

流通手段 | 流通手段是指貨幣充當商品交換媒介的職能。 | 作為流通手段的貨幣,必須是現實的貨幣,不一定是足值的貨幣(此時貨幣只是象征性的存在,如紙幣一類的價值符號就可以代替了真實貨幣)。 作用:商品流通打破了物物交換所受到的限制,擴大了商品交換的范圍,促進了商品經濟的發展。 弊端:商品流通也會產生買賣脫節,產生經濟危機發生的可能性,從而加深了商品經濟的內在 |

貯藏手段 | 貯藏手段是指貨幣退出流通領域,被當作獨立的價值形式和社會財富的一般形式而保存起來的職能 | 充當貯藏手段職能的貨幣,必須是足值的貨幣。 在金屬貨幣流通的條件下,執行貯藏手段職能的貨幣可以自發地調節流通中的貨幣量。 |

支付手段 | 支付手段是指貨幣被用來支付商品賒買過程中的延期支付,以及用來支付債務、租金、利息、工資等職能。 | 作用:暫時解決了由于缺乏現金而不能及時購買商品的矛盾,減少了流通中所需要的貨幣量,促進了商品生產和商品交換的發展。 弊端:又在商品生產者和消費者之間形成了錯綜復雜的債權債務關系,進一步擴大了商品經濟的矛盾,增大了經濟危機的可能性。 |

世界貨幣 | 世界貨幣是指貨幣越出國內流通領域,在世界市場上執行一般等價物的職能。 | 執行世界貨幣職能的貨幣,一般是貴金屬的自然形式。但在現實生活中,少數發達國家的紙幣,也在一定程度上起著世界貨幣的作用。 世界貨幣的職能:①作為國際購買手段,購買外國商品;②作為國際支付手段,平衡國際貿易差額;③作為社會財富的代表,由一國轉移到另一國。 |

含義 | 一定時期內商品流通中所需要的貨幣量的規律 |

基本內容 | 商品流通過程中需要的貨幣量由流通中的商品價格總額和貨幣流通的平均速度來決定 |

公式 | 一定時期內商品流通中所需要的貨幣量=【商品價格總額(待售商品數量×商品價格水平)】/同一單位貨幣的流通速度(次數) 貨幣支付手段產生后: 一定時期內商品流通中所需要的貨幣量=(商品價格總額-賒賣商品價格總額+到期支付總額-相互抵消的支付總額)/同一單位貨幣的流通速度(次數) |

紙幣流通規律的內容: ①紙幣作為價值符號,代替金屬貨幣執行流通手段與支付手段的職能,其流通是以金屬貨幣的流通規律為基礎的 ②內容:紙幣的發行量以流通中需要的金屬貨幣量為限。(超過流通中所需要的金屬貨幣量,就會出現紙幣貶值,物價上漲,這就是通貨膨脹;反之則是通貨緊縮) | |

溫馨提示:文章由作者233網校-lxh獨立創作完成,未經著作權人同意禁止轉載。