高中地理《山地的垂直地域分異規律》

一、考題回顧

題目來源:5月18日 上午 浙江省杭州市 面試考題

試講題目

1.題目:山地的垂直地域分異規律

2.內容:

陸地上有許多高大的山脈。隨著海拔的變化,這些山脈從山麓到山頂的水熱狀況差異很大,從而形成了垂直氣候帶,自然景觀也相應地呈現出垂直分布規律。山地垂直帶是在水平地帶的基礎上發展起來的,山麓與水平帶一致,垂直帶譜與其所在緯度向較高緯度方向上的水平地帶譜相似。垂直地域分異與山地所在緯度、高度密切相關,即山地所在緯度越低,海拔越高,垂直帶數目越多,垂直帶譜越完整。

閱讀

自然地理環境的地域分異與農業生產的地域差異

地域分異是農業生產必須因地制宜的一個根本原因。農業生產的對象是動植物。動植物生長、發育、繁殖離不開空氣、土壤、水等自然條件。這些自然條件或自然資源的類型、數量、質量、結構,在時間、空間的分布上是不一樣的,這就形成了農業生產的地域性。

我國從南向北積溫越來越少,依次分為熱帶、亞熱帶、暖溫帶、中溫帶、寒溫帶。這種溫度分布的緯向地帶性差異,在相當程度上造成動植物種類、生長期、栽培和飼養方式、耕作方法與耕作制度、生產率與經濟效益等的地域差異。我國的降水量從東南到西北逐漸降低。這種水分條件的經向分異規律是引起種植物種類、灌溉方式、耕作方法與種植制度、生產力呈現地域性的重要因素,并且最終影響到農業生產經濟效益的區域差異。

由于海拔不同,山地氣溫和水分的數值呈現有規律的變化,海拔越高,氣溫越低,而雨量先隨海拔的增加而增加,到了一定高度之后,又隨高度的增加而減少。氣溫與水分的垂直性差異是形成土地立體利用的自然基礎。

3.基本要求:

(1)配合教學內容有適當的板書設計。

(2)分析影響山地的垂直地域分異的相關因素。

(3)試講時間控制在10分鐘左右。

答辯題目

1.簡述影響雪線高度的因素。

2.通過本節課的學習,能夠培養學生的哪些能力?

二、考題解析

【教學過程】

環節一:導入新課

運用圖片導入法,首先引用“一山有四季,十里不同天”的詩句,并展示出一張從山麓到山頂的不同景觀圖片,提問:為什么同一座山上,景觀隨著高度的不同而不同?學生會根據老師的提問,進行思考,進而導入新課。

環節二:新課講授

1.概念

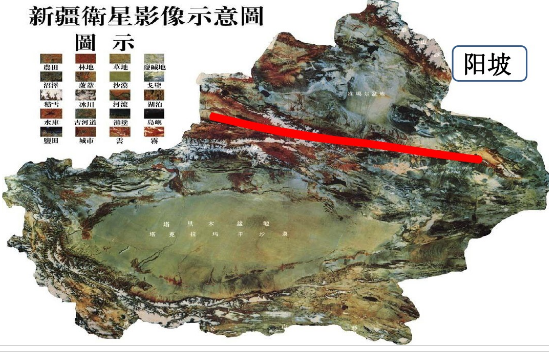

【教師活動】課件展示:庫車、巴音布魯克、庫爾德寧、博格達峰的風光圖片及新疆地形圖。

【問題】

(1)根據四地景觀圖片,判斷圖中四地區的植被有何差異?

(2)根據四地植被差異,分析它們的氣溫和降水有何不同?

(3)導致四地氣候差異的主要因素是什么?

(4)什么是垂直地域分異?它形成的原因是什么?

【學生活動】讀四地圖片與新疆地形圖,自主學習。

【師生總結】天山地處我國內陸干旱地區,天山山麓地帶是溫帶荒漠;天山由于海拔高,攔截了高空來自大西洋和北冰洋的大量水汽,帶來降水;山脈的海拔達到一定高度會引起水熱組合在垂直方向上的變化,所以,垂直地域分異的形成基礎為:山體不同海拔區域水熱組合狀況不同。

2.山地的垂直地域分異的相關因素和規律

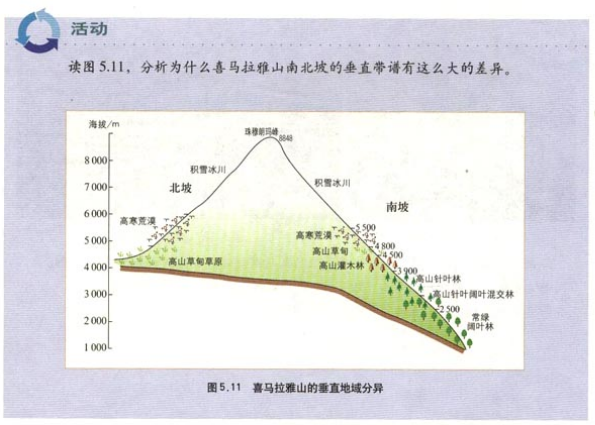

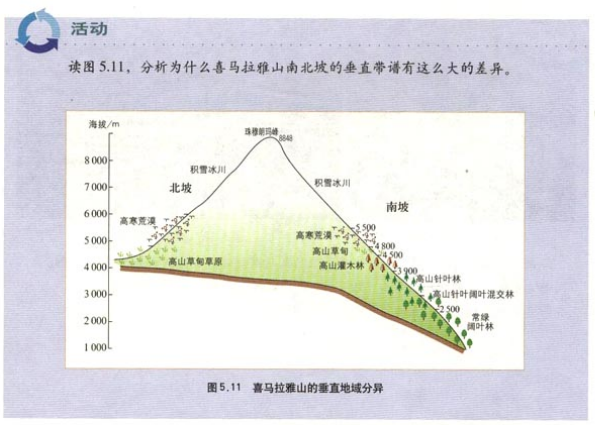

【教師活動】展示圖5.11喜馬拉雅山的垂直地域分異,并組織學生分析為什么喜馬拉雅山南北坡的垂直自然帶譜有這么大的差異。

【學生活動】學生以4人為小組討論以下問題,時間5分鐘,討論結束后各小組派代表進行回答。

(1)喜馬拉雅山的南北坡各有多少自然帶,分別是什么自然帶?

(2)引起這種從山麓到山頂自然帶變化的主導因素是什么?

(3)為什么同一座山南北坡自然帶數量差異如此之大?

【學生回答】

(1)喜馬拉雅山的南坡有7個自然帶,分別出現了常綠闊葉林、高山針闊葉混交林、高山針葉林、高山灌木林、高山草甸、高山荒漠、積雪冰川;北坡有3個自然帶,分別為高山草甸草原、高山荒漠和積雪冰川。

(2)水熱狀況的差異。

(3)山地的海拔越高,相對高度越大,垂直自然帶數目越多,帶譜越完整。

【學生活動】結合乞力馬扎羅山、阿爾卑斯山垂直地域分異示意圖,對比兩座山地的垂直自然帶譜數量,分析其差異及原因。

【師生總結】山地所在緯度越低,垂直帶數目也會越多。總體而言,影響垂直自然帶譜的因素有:緯度、海拔、相對高度。

環節三:鞏固提高

【學生活動】讀“天山南北坡山地垂直自然帶分布示意圖”,分析垂直自然帶的分布與陰陽坡向有什么關系?

環節四:小結作業

小結:師生共同總結本節課內容。

作業:課后搜集資料,思考天山為什么能成為“垂直地帶性規律的最佳典范”?

【板書設計】

山地的垂直地域分異規律

一、概念

二、垂直地域分異的規律和影響因素

【答辯題目解析】

1.簡述影響雪線高度的因素。

【參考答案】

雪線是冰雪帶的下限,其高度與緯度、坡向和坡度有關。一般來說:

(1)低緯雪線高,高緯雪線低。

(2)陽坡雪線高,陰坡雪線低。

(3)迎風坡雪線低,背風坡雪線高。

(4)陡坡雪線高,緩坡雪線低。

(注意:喜馬拉雅山南坡,既是陽坡,又是迎風坡,但水分條件的影響超過了熱量條件的影響,因此雪線高度南坡比北坡低。)

2.通過本節課的學習,能夠培養學生的哪些能力?

【參考答案】

我認為教學的最終目的是為了讓學生學會學習。所以我在教學的過程中力求“授之以漁”,重點注意教給學生學習方法,從而培養學生獨立獲取知識的能力。

(1)幫助學生學會讀圖:地圖和各種地理圖片、圖表是地理的第二語言。學習地理一定要重視地理圖片、圖表的閱讀。

(2)幫助學生學會歸納與總結:引導學生歸納出垂直地域分異規律。力求讓學生歸納和表述的能力在學習過程中不斷得以提高。引導學生必要的時候通過借助手勢加強記憶。

(3)培養學生用所學地理知識解決實際問題的意識。地理學習的目的就是為了服務于生產和生活,分析和解決生活中的實際問題。在教學中選擇學生耳熟能詳的天山、喜馬拉雅山和生活中的詩句,進行相關教學,逐步滲透地理知識與實際問題緊密聯系的思想。

高中地理《區域產業結構》

一、考題回顧

題目來源:5月18日 上午 陜西省咸陽市 面試考題

試講題目

1.題目:區域產業結構

2.內容:

產業結構是指三次產業及其內部的比例關系。影響產業結構的因素很多,諸如自然地理條件、經濟發展水平、資源配置狀況、勞動力素質等。

區域產業結構的差異,主要表現為三次產業占國內生產總值的比重,三次產業的就業比重,三次產業的內部構成等。一般來說,傳統的農業區域,或發展水平較低的區域,第一產業所占的比重比較大;工業區域,或加速推進工業化的區域,第一產業所占的比重比較小,第二產業所占的比重比較大;發展水平較高的區域,第三產業和第二產業占的比重則比較大。

在區域經濟發展的過程中,由于資源配置的變化和人均收入的差異,勞動力表現出由第一產業向第二、三產業轉移的趨勢。在此過程中,城市化水平不斷提高。區域發展前期,農業經濟占有相當大的比重;隨著工業化的加速推進,工業經濟比重迅速上升;隨著城市化水平的不斷提升,尤其是服務業的發展,第三產業的增長速度逐漸超過第二產業,三次產業的產值比重出現“三、二、一”的格局。在區域經濟達到比較高的水平之后,先進科技和信息、金融等,就成為區域發展的主導力量。

3.基本要求:

(1)教學過程中要有師生互動。

(2)提問要有啟發性。

(3)講授內容要有邏輯性。

(4)講解區域經濟發展中產業結構的變化過程。

答辯題目

1.請就如何實現珠三角地區工業化和城市化的可持續發展提出四點以上建議。

2.簡述對《普通高中地理課程標準(實驗)》中“采用適應學生個別差異的教學方式”教學實施建議的理解。

二、考題解析

【教學過程】

環節一:導入新課

談話導入。有新聞話題引出“產業結構調整”這一關鍵詞,引出課題。

不知道同學們有沒有觀看新聞聯播的習慣,在涉及到關于“經濟”話題時我們經常能聽到“產業結構調整”這一個詞,那你們知道它是什么意思嗎?為什么我們現在需要進行產業結構的調整呢?今天讓我們一起來了解一下。

環節二:新課教學

一、產業結構的概念

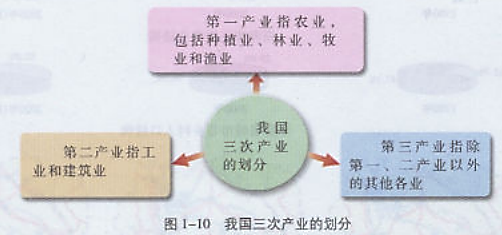

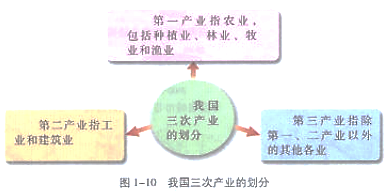

學生閱讀教材文字部分和“我國三次產業的劃分”圖,思考:

(1)我國的三次產業是如何進行劃分的,請結合具體產業進行說明?

(2)什么是產業結構?

學生回答后,教師進行歸納:

第一產業指農業,包括種植業、林業、牧業和漁業;第二產業指工業和建筑業;第三產業指除第一、二產業以外的其他各業。產業結構就是三次產業及其內部的比例關系。

【過渡】產業結構在不同區域之間存在差異,表現為不同經濟發展水平的區域,其三次產業占國內生產總值的比重不同。

二、區域產業結構的差異

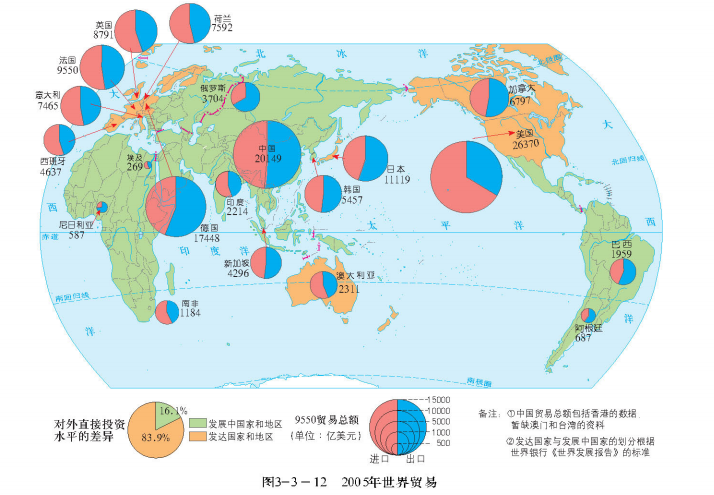

【展示資料】蒙古國、中國和美國產業結構柱狀圖。

【提問】材料中,三個地區國內生產總值中所占比重較大的是哪個產業,其整體經濟發展水平如何?

(將學生分成6組,結合材料進行討論后回答,教師適時點撥及評價)

【歸納總結】在傳統農業區域或發展水平較低的區域,第一產業所占比重較大;工業區域或工業化加速發展地區,第二產業所占比重較大;發展水平整體較高的地區,第三產業和第二產業所占比重比較大。

【過渡】材料中的第三個國家也就是美國,其目前的產業結構是第三產業占國內生產總值的比重較大,但美國并不是最初就形成了這樣的產業結構,而是經歷了一定的發展階段才形成的。

三、區域產業結構的變化

【展示資料】“美國不同歷史階段各產業產值比重和人才產業分布”統計表。

【小組討論】學生分析各階段產業結構的變化及原因,討論結束后,小組代表進行陳述。

【教師總結】美國的發展是經歷了從第一產業占比較大發展到第二、第三產業占比大這一過程的,尤其到現在第三產業所占比重甚至高于第二產業,區域經濟在發展過程中,隨著產業結構的調整,勞動力也從第一產業向第二、三產業進行轉移,推動經濟水平、城市化水平不斷向更高水平發展。

環節三:小結作業

教師總結本課重點內容,并布置作業:查閱資料,了解本地區的產業結構以及區域經濟發展狀況,并撰寫調查報告。

【板書設計】

區域產業結構

一、產業結構的概念

二、區域產業結構的差異

三、區域產業結構的變化

作業:課下查找本城市的交通運輸發展對商業網點布局的影響。

【答辯題目解析】

1.請就如何實現珠三角地區工業化和城市化的可持續發展提出四點以上建議。

【參考答案】

(1)充分發揮珠三角地區經濟基礎好、產業集聚程度高的優勢,積極推進產業優化升級。

(2)調整產業結構,增加基礎產業的比重。

(3)加強城市規劃與管理。

(4)加強環境保護,改善生態環境。

(5)促進區域內及區域間的合作,加強優勢互補。

2.簡述對《普通高中地理課程標準(實驗)》中“采用適應學生個別差異的教學方式”教學實施建議的理解。

【參考答案】

個別差異式教學,即針對學生的個體差異性,采取有差異的教學方式,在符合課程標準要求的前提下,可以為學生提供不同深度和廣度的學習材料;布置不同難度的作業;給學生創造更多機會體驗主動學習和探索的“過程”和“經歷”,讓學生擁有更多時間進行自主學習;鼓勵和尊重學生的不同經驗、見解、想法和說法等;根據學生的個體差異,積極探索適應學生差異的多種教學方式。

高中地理《商業貿易》

一、考題回顧

題目來源:5月18日 上午 四川省成都市 面試考題

試講題目

1.題目:商業貿易

2.內容:

商業指專門從事商品收購、調運、儲存和出售等經濟活動的部門。在我國一般對內商務稱商業,對外商務稱貿易。

商業是聯系工業和農業、城市和農村、生產和消費之間的橋梁和紐帶。

圖3-3-8商業貿易的主要環節

商業依賴于城市的發展,而城市的發展也要以商業為動力,二者互為條件相互促進。城市是隨著商品經濟的發展而逐步形成的,是商業賴以發展的基礎和依托。而城市的經濟實力、吸引力和輻射力的發揮,又是以發達的商品流通為條件。商品流通網絡是聯結社會經濟生活各方面的紐帶,大、中、小城市就是這些紐帶上的節點,在流通中處于十分重要的地位。

國際貿易不僅僅是商品的貿易,還有資本的國際投入、勞動力和技術在國家間的流動等多種內容和形式。

隨著經濟全球化的發展,世界貿易增長速度明顯快于世界經濟增長速度,國家之間經濟聯系加強,“游離”于世界市場之外的國家相對減少,主要發達國家爭奪瓜分世界的斗爭,愈演愈烈。

3.基本要求:

(1)要求配合教學內容有適當的板書設計。

(2)教學中要有學生參與的環節。

(3)講清楚商業貿易的表現及影響。

(4)試講時間控制在10分鐘左右。

答辯題目

1.簡述三種地域聯系方式的關系。

2.你認為本節課可以體現哪些地理教學特點?

二、考題解析

【教學過程】

環節一:導入新課

運用談話導入法,上課伊始,教師提問學生“大家早餐喝的牛奶從何而來,老師用的蘋果手機在購買前都經歷了哪些流程”進而導入新課。

環節二:新課講授

(一)概念感知

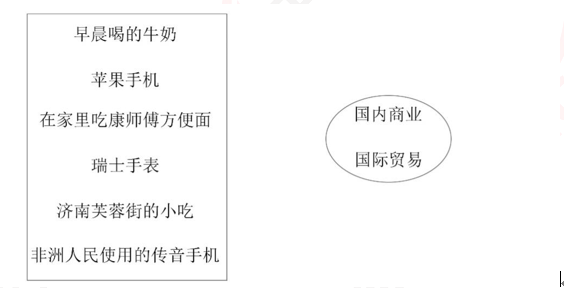

學生自學課本相關內容,教師展示連線活動:

學生觀察并思考:PPT上的商業活動哪些屬于國內商業哪些屬于國際貿易?并選擇其中最感興趣的商業活動列舉出其主要環節?

讓學生對商業貿易形成直觀的感知,為進一步探究奠定基礎。

(二)探究過程

1.商業中心與城市中心的關系

【教師活動】讓學生四個人為一小組,在中國簡圖上同桌之間分別合作畫出自己所知道的城市中心和商業中心,之后進行四人成果展示,并小組討論思考:

(1)中國的主要商業中心城市都是哪類城市?

(2)商業中心和城市中心之間有什么關系?

【學生活動】學生將畫出的結果展示交流、討論。

【教師講解】我國商業中心主要分布在一線和新一線城市及部分二線城市。商業依賴于城市的發展,而城市的發展也要以商業為動力,二者互為條件相互促進。

2.國際貿易的利弊

【教師講解】伴隨著經濟全球化的發展,國際貿易逐漸成為主流,世界貿易增長速度明顯快于世界經濟增長速度,國家之間經濟聯系加強,那么在國際貿易中有利有弊。

【學生活動】學生四人為一小組,結合世界貿易分布圖,列舉出國際貿易的主要代表國家,并結合經濟的便捷、奔馳車、物種入侵、貿易戰、貧富差距加大等時政資料,分析國際貿易的利和弊。

【教師提示】經濟全球化給發達國家和發展中國家帶來的影響是有很大不同的。

【學生活動】學生展示成果。

【教師總結】國際貿易進出口國家主要有美國、中國、德國、英國、法國等,“游離”于世界市場之外的國家相對減少。在經濟全球化的背景下,發達國家擁有更大的市場和更多的原料來源,主要發達國家爭奪瓜分世界的斗爭愈演愈烈。但是在非洲、南美洲的一些發展中國家在經濟全球化的浪潮中出現了商品競爭更加激烈、矛盾沖突加大、兩極分化嚴重等現象,加劇了全球經濟的不穩定性。

環節三:鞏固拓展

如何幫助貧困山區的菜農解決500萬斤的萵筍銷售問題。

環節四:小結作業

小結:師生共同總結本節課內容。

作業:課后選擇本地區自己感興趣的行業代表性企業,調查其在經營中的貿易合作伙伴,畫一張貿易往來示意圖。

【板書設計】

商業貿易

一、主要環節

二、商業中心與城市中心

三、經濟全球化

【答辯題目解析】

1.簡述三種地域聯系方式的關系。

【參考答案】

地域聯系方式主要包括交通運輸、通信和商業貿易。三種地域聯系方式,并不是孤立存在的,而是相互聯系,相互影響的。如果把人類活動的地域聯系比喻為人體系統的話,那么交通運輸,就相當于血液循環系統,通信相當于神經系統,商業貿易相當于消化系統,足以體現其重要性。例如:假如要幫助偏遠山區的菜農,處理500萬斤的當季蔬菜,首先可以利用網絡通信采用電商的形式幫助其在網絡上進行銷售,確認買家后需結合運價、運量、便捷性來確定交通運輸方式,在運輸后,買家又會成為下一個賣家,對蔬菜進行儲存、加工、銷售等環節。

2.你認為本節課可以體現哪些地理教學特點?

【參考答案】

對于本節課,我覺得可以體現地理教學的以下三大特點:

(1)綜合性。地理環境和地理現象是相互聯系的、相互作用的,人類活動在各個方面也存在著很大的聯系。本節課內容以商業貿易的主要環節以及影響為主要內容,那么商業活動是人類活動的一種形式,其對區域選擇、生態環境等方面也會造成影響。

(2)生活性。學習對生活有用的地理是新課程改革后地理課程的基本理念,本節課知識理論性不深,但是與生活實際聯系非常緊密,在教學中可以充分利用生活實例和時政熱點幫助學生理解和掌握。

(3)實踐性。教學應該遵循從實踐中來,再落實到實踐中去的理念,通過本節課的學習,學生可以豐富實踐知識,利用知識解決實踐問題,可以在課后讓學生通過實踐進行社會調查,體現實踐性。

聲明:本文真題來源考生回憶及網絡渠道搜集,僅供考生參考,如有侵權,請聯系刪除!

下載233網校APP,可下載教師資格證面試真題!

| 免費注冊233網校會員,獲取教師資格證面試資料包!點擊注冊>> |

小編推薦:教師資格證面試考試流程 面試考生須知

真題推薦:歷年教師資格證面試真題>>>

通關秘籍:教師資格證面試如何快速通關?233網校講師將面試情景還原,助你一舉攻下“結構化面試+試講+答辯”三大內容,實戰通關!免費體驗>>