1.教師講授胡適《我的母親》時。引導學生聯系其他描寫親情的作品。下列適合的是()。

A.都德《最后一課》

B.史鐵生《秋天的懷念》

C.莎士比亞《威尼斯商人》

D.茹志鵑《百合花》

2.教師指導學生閱讀老舍的長篇小說《駱駝祥子》,擬向學生推薦一部以“人力車夫”為題材的中國現代文學作品,適合的是()。

A.錢鐘書《圍城》

B.茅盾《子夜》

C.巴金《家》

D.郁達夫《薄奠》

3.教師講解“復投之,后狼止而前狼又至”中“而”的用法,再舉出“而”的用法和意義完全相同的一句是()。

A.尉劍挺,廣起,奪而殺尉

B.望之蔚然而深秀者,瑯琊也

C.而計其長曾不盈寸

D.學而時習之,不亦說乎

4.在“典故之趣”的文學小組活動中,教師讓學生歸類整理源于我國古代文人軼事的典故成語,下列不適合的是()。

A.聞雞起舞

B.蘭亭雅聚

C.程門立雪

D.詠絮之才

5.在“漢字書法”活動課中,學生問草書、行書、楷書、隸書四種字體中最先產生的字體,正確的是()。

A.草書

B.行書

C.楷書

D.隸書

6.在詩歌創作中,詩人往往以梅為意象抒發思想感情。教師讓學生舉出例句,下列不合適的是()。

A.俏也不爭春,只把春來報

B.零落成泥碾作塵,只有香如故

C.東籬把酒黃昏后,有暗香盈袖

D.不要人夸好顏色,只留清氣滿乾坤

7.在“讀名著·寫對聯——我讀雨果的《悲慘世界》”的綜合性學習活動中,教師要求學生用一副對聯概括主人公的結局。下列適合的是()。

A.十九年監獄風云,幾十載自由人生

B.救孤女濟貧民奮勇抗爭,受感動走正路含笑離世

C.一條面包被判多年苦獄,幾件銀器救贖黑暗靈魂

D。心入悲慘世界感受辛酸人生,情進苦難人間創造經典文集

8.教師教學《中國石拱橋》后,選擇了一道課后練習題作為作業:“中國石拱橋的總體特點是什么?試以趙州橋為例,用自己的話說說它是如何體現中國石拱橋特點的。”對教師選用此題的目的說法不適合的是()。

A.引導學生整體把握文章結構

B.體會“舉例子”說明方法的作用

C.啟示學生說明事物要抓特征

D.鞏固學習內容.提高表達能力

9.語文教師的板書會給學生的書寫帶來潛移默化的影響。因此,板書除了需要條理清晰外,還需要注意()。

A.高度概括

B.內容全面

C.規范工整

D.圖文并茂

10.教師在研討《義務教育語文課程標準(so11年版)》“形成性評價”這一內容時,對“形成性評價”的認識產生了分歧。下列對“形成性評價”的認識,適合的是()。

A.語文課程評價的目的是了解學生的水平

B.形成性評價應綜合運用多種評價方式

C.語文課程評價的功能應側重于診斷

D.形成性評價應強化對學生的定性評價

11.閱讀《背影》教學實錄(片段),按要求答題。

師:從描寫父親穿過鐵道,爬上月臺為兒子買橘子的文字中,大家可以就自己最感興趣的內容展開分析、思考。

生1:很感人。

師:有想法,可不可以再深入一些?

生2:細節描寫在傳遞人物內心情感上有突出的作用。

生3:老師,朱自清的爸爸“穿過鐵道”,這是違反交通規則,多危險吶!

師:這位同學看到了與大家迥異的地方,表明他閱讀非常仔細。我們學習《背影》,就是要通過文字來體驗如何表達情感,至于父親行為是否得當,對于我們意義不大。但是請大家關注,“多危險吶”不正強調了父親不顧安危去為兒子買橘子,這在某種意義上不也體現了父親的舐犢情深嗎?

全體學生:(鼓掌)是啊!

對上面教學片段分析正確的是()。

A.教師沒有簡單地否定學生提出的異議,體現出對學生的充分尊重

B.教師依據散文文體特征所做的處理有助于學生深入把握文體特點

C.教師對學生從不同角度理解課文內容的方式沒有給予恰當的肯定

D.教師針對學生在小組合作學習中的異議,做了必要的引導與分析

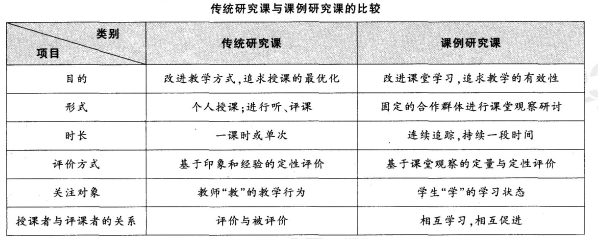

12.在校內教研中,傳統研究課與課例研究課并存。閱讀下面表格,按照要求答題。

對上述兩種研究課比較分析不正確的一項是()。

A.兩種研究課都依據研究目標選定研究方式

B.兩種研究課都立足于關注課堂教學的改善

C.兩種研究課都有利于促進教師專業發展

D.兩種研究課都以觀察學生為重點進行評價

13.閱讀某位教師的《沁園春·雪》教學設計,按要求答題。

教學目標:通過朗讀,體味詞的韻律美。

過渡語:有人說,詩歌是凝固的音樂,特別適合朗讀。

初讀:要求讀得準確流暢。學生自由朗讀。學生朗讀展示。教師評價:從朗讀的流利、讀音的準確方面予以評價。全班齊聲朗讀。要求讀音準確,停頓恰當。

再讀:要求讀準節奏和重音。教師用PPT展示《沁園春·雪》的朗讀節奏和重音的說明,供學生參照。學生再自由朗讀。學生評價:從朗讀的節奏適當和重音的處理兩方面評價。

聽名家朗讀的音頻,進一步體味《沁園春·雪》的韻律美。

對上述教學設計分析正確的是()。

A.教學的過渡語設計得很貼切,說明了朗讀的重要意義

B.詩歌朗讀占用時間過長,減少了學生朗讀詩詞文本的時間

C.采用兩次自由朗讀的設計,目的在于激發學生熱愛詩歌的天性

D.從初次朗讀到再次朗讀,體現了朗讀教學層層深入的特點

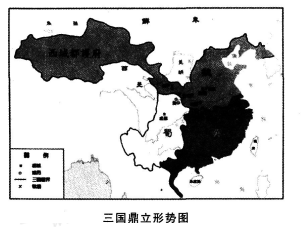

14.教學插圖的使用有助于教學目標的達成。教師講授《隆中對》時,為了讓學生對當時群雄割據的時局有深入的理解,引入了下面的“三國鼎立形勢圖”。對于教師這樣做的意圖,下列說法不合適的是()。

A.使枯燥的文言文教學變得生動活潑、形式多樣

B.使學生直觀地了解劉備面臨的形勢發展前景

C.使學生深刻理解諸葛亮之對策屬“天才預見”

D.使文言文中的歷史人物傳記教學尊重歷史背景

15.閱讀下面的教學論文,按要求答題。

批改作文.是語文老師最辛苦的事。青少年的“情感效應”極為明顯,當代學者認為:“情商”甚于“智商”。如何激發學生的寫作熱情,是作文教學中較為棘手的問題。葉圣陶早在1963年的一封信中曾說過:“批改不是挑剔,要多鼓勵,多指出優點。”他很注重情感的激勵機制。國外一項研究表明,學生能力的發揮,與心理狀態密切相關。教師對學生的評價,采取積極態度,則學生的能力可以發揮80%~90%,而在一般情況下.只能發揮20%~30%。這說明,其中50%~60%的潛力,是能夠通過積極評價激發學生動機而遞增的。

基于材料倡導的作文批改觀,下列理解或做法正確的是()。

A.作文批改重在激發青少年的智商

B.盡量依據名家的觀點批改作文

C.積極評價更能提高批改作文效率

D.積極評價就是巧于點撥、精批細改

二、案例分析題(本大題共3小題,第16題20分,第17題8分,第18題12分,共40分)

案例:

閱讀一位教師講授八年級課文《阿長與(山海經)》兩個環節,完成第16題。

環節一:啟發思考

教師提示文中寫到小時候的魯迅拿到《山海經》時的反應,“霹靂”“震悚”,那么讓他發生如此反應的《山海經》是什么樣一本書?

展示PPT1:

教師點評:是一本“刻印都十分粗拙”的書;寫的是有趣的怪物們。

環節二:比較閱讀

教師提問:文中有三次提到《山海經》,文字有什么不同?如果把第三次和第一次調換順序可以嗎?

對于“我”而言,《山海經》有著怎樣的意義?

展示PPT2:

學生討論發言。

教師歸納:不能換。因為第一次是寫叔祖的介紹,聽別人講的,才知道了這本書;第三次的文字表明——經過“自己細細讀”,已了如指掌,如數家珍。正是通過這三次對書的描寫,說明了《山海經》于“我”而言的意義是:打開一個世界,喚起無窮的好奇心和無羈的想象力的書,甚至可以說有啟蒙的意義。

問題:

16.(1)評析PPT1中展示《山海經》一書的作用是什么。(10分)

(2)評析環節二教師提問的目的。(10分)

(1)教師采用圖片演示進行教學,直觀性強,有利于激發學生的學習興趣,調動有意注意。刺激和引導學生思維發展,讓學生對《山海經》有一個直觀的了解,可以有效地提高課堂效率,增加其知識容量。教師配合講授法進行總結,提高了學生的學習興趣,對發展學生的觀察能力和抽象思維能力,減少學習中的困難有積極的作用。

(2)①教師采用提問的方式可以有效地集中學生注意力,激發積極的思維活動,提高教學效果。通過提問,教師可以直接地了解學生的學習程度,及時檢驗自己的教學效果,從而采取一些補救措施來彌補學生的知識缺陷,開拓學生的思路,使學生保持注意和興趣。

②教師從句子的關鍵詞語人手,通過對其語境意義的把握來理解句子的含義,使學生理解《山海經》一書在“我”與長媽媽的交往中具有極其重要的意義,它徹底顛覆了“我”原先對長媽媽的一切不好的印象,“我”終于由“厭”長媽媽、“煩”長媽媽轉變為“敬”長媽媽。發生這種轉變的根本原因就是《山海經》,側面反映出“我”對長媽媽的懷念以及長媽媽對我深沉的愛。

③通過教師的提問,學生能夠根據自己已有的知識、經驗,通過獨立思考去獲得新知識,充分發揮了學生的主觀能動性.培養了學生的發散性思維。

案例:

閱讀下面的習作,完成第17~18題。

留點感激在心中

①因為星星的陪伴,明月更加清幽皎潔;因為白云的點綴,藍天更加寧靜;因為同學的善良和關愛,我獲得了無限感動。發生在我身上的兩件小事使我第一次明白:我們應該留點感激在心中。

②一天中午,伴著上午最后一節課的下課鈴聲,同學們紛紛沖出了教室——拿飯,可是由于昨天晚上沒有睡好加上感冒,有些不舒服,我趴在桌上補覺,沒有去拿飯。沒過一會兒,突然有個東西碰了我一下,我驚醒了一看,原來是她,一天前剛鬧完矛盾的她把盒飯放在了我的桌上。這時,我有些尷尬,說:“不好意思,我有點不舒服沒來得及去拿飯,謝了!”她說:“沒事啦,我看到你好像不太舒服,于是就替你把飯拿了。你到底哪里不舒服,要不要去醫務室看看。”我連忙說:“不用,不用,睡會兒就好,你趕緊吃飯吧!”她又叮囑我說:“你趕緊吃吧,不然涼了就不好了,我再去給你盛碗湯。”“那多不好意思,我自己……”沒等我說完,她已經轉身盛湯去了。我感激地望向她,覺得是多么善良。她幫助了一個剛與她鬧過矛盾的同學,對她說著關切的話語。她的友善,她的大度,她的細心,有著多么感人的力量。她的行為也許對她來說只是舉手之勞,卻使我產生了深深的感激之情。那頓飯,我吃得格外香,那種感覺至今都還記得。

③類似感人的小事我還碰到過一件。

④在一個雨天,我因為沒有帶傘,正在愁悵放學后怎樣回家的時候,一位離我家較近的同學主動送我回家,就這樣,我們并肩擠在一把小傘中一起走回家。到我家樓下時,她微笑著與我道別,我感激地跟她說:“謝謝”,她擺擺手,轉身延著我們剛剛走過的路回去了,為了送我她竟繞了一段彎路,我看見她逐漸消失在雨中的背影,一種發自內心的感動之情油然而升。

⑤讓我們留點感激在心中吧,去感激那些充滿愛心幫助他人的每一個人!

問題:

17.請從第④段找出兩個錯別字,從第②段找出一個病句,并改正。(8分)

錯別字:第④段中“愁悵”應為“惆悵”,“延著”應為“沿著”。

病句:我感激地望向她,覺得是多么善良。成分殘缺。

應改為:我感激地望向她,覺得她是多么善良啊!

18.請指出該習作的一個缺點,并提出大體的改進建議。(12分)

①文章敘事過程較為拖沓,語言不夠簡潔生動。例如與同學的對話部分,過多地還原兩人對話,使故事的敘述冗長而乏味,強行言說同學善良、友善、大度、細心來表達感激之情,反而使感情表達得十分生硬。

②文章作為記敘文。細節描寫過少。記敘文中的細節描寫往往能為作文本身增加光彩,既能突顯人物性格,也能將事情本身敘述得更為生動有趣。再如與同學的對話部分,可適當加入對同學神態、外貌、動作以及“我”的心理等方面的描寫,如此一來,不僅能使文中人物形象具體化、豐滿化,也能使文章本身更具趣味,情感更加真實可感。

三、教學設計題(本大題共3小題,第19題20分,第20題20分,第21題25分,共65分)

閱讀文本材料和相關要求,完成19--21題。

沈括《活板》原文

板印書籍,唐人尚未盛為之。五代時始印五經,已后典籍皆為板本。

慶歷中有布衣畢異,又為活板。其法:用膠泥刻字,薄如錢唇,每字為一印,火燒令堅。先設一鐵板,其上以松脂、蠟和紙灰之類冒之。欲印,則以一鐵范置鐵板上,乃密布字印,滿鐵范為一板,持就火煬之。藥稍熔,則以一平板按其面,則字平如砥。若止印三二本,未為簡易;若印數十百千本,則極為神速。常作二鐵板,一板印刷,一板已自布字,此印者才畢,則第二板已具,更互用之,瞬息可就。每一字皆有數印,如“之”“也”等字,每字有二十余印,以備一板內有重復者。不用,則以紙帖之,每韻為一帖,木格貯之。有奇字素無備者,旋刻之,以草火燒,瞬息可成。不以木為之者,文理有疏密,沾水則高下不平,兼與藥相粘,不可取;不若燔土,用訖再火令藥熔,以手拂之,其印自落,殊不沾污。

異死,其印為予群從所得,至今保藏。

探究·練習

一、畢異發明的活字印刷術在我國及世界科技史上有怎樣的地位?讀了本文后,你感受最深的一點是什么?請與同學們一起討論交流。

二、“為”基本意思是“做”,動詞,但在句子里根據上下文翻譯成不同的動詞。它也可作介詞,還可作其他的詞。找出課文中有“為”的句子,整理在筆記本上,比較它們在句子中的意思有什么不同。

三、解釋下列句子中加點的詞。

1.板印書籍.唐人尚未盛為之

2.用訖再火令藥熔

3.測以一鐵范置鐵板上

4.旋刻之

四、下面八句話中加點的詞有四組同義詞,指出來,解釋其意思。

1.薄如錢唇

2.其上以松脂、蠟和紙灰之類冒之

3.持就火煬之

4.則字平如砥

5.箬篷覆之

6.東坡右手執卷端

7.其船背稍夷

8.細若蚊足

五、熟讀本文

單元介紹

本單元以“事理說明”。《活版》與魏學咿的《核舟記》共同組成本單元第三課《短文兩篇》,另外還有竺可楨的《沙漠里的奇怪現象》、伽利略的《我們的知識是有限的》、賈祖璋的《花兒為什么這樣紅》和《叫三聲夸克》。

《義務教育語文課程標準(2011年版)》的相關要求

閱讀淺易文言文,能借助注釋和工具書理解基本內容。注重積累、感悟和運用,提高自己的欣賞品味。

學生情況

八年級,班級人數40人。

課時安排

一課時

教學條件

教室配有多媒體設備,能夠演示PPT,播放音頻、視頻文件,投影實物等。

問題:

19.從“重視語文課程對學生思想情感所引起的熏陶感染作用”或“積極開發、合理利用課程資源”角度,寫出你對《活板》教學的認識,不少于200字。(20分)

19.【參考答案】

《活板》是初中語文中的一篇文言說明文,從其內容來看,需要理解的文言字詞不是很多,對學生理解課文影響較小,故這篇文言文的教學目的主要設定在:培養對語文的學習興趣,提高閱讀文言文的能力;激發熱愛科學的熱情,能夠自覺參與社會實踐。為有效完成教學任務,實現學習目標,我認為《活板》教學應主要解決以下幾個問題:

(1)《活板》是一篇說明活板制作和使用程序的文言說明文,學生對文章內容很生疏,如果直接對文言文字詞進行解釋.然后講解活板的制作與使用,學生接受起來會感到困難。所以在教學過程中,應將枯燥的文言文內容“活化”、形象化,讓學生對活板的認識更加現實化。據此,在教學中可以充分利用多媒體手段,播放該課的多媒體影音資料,讓學生在輕松愉悅的氣氛中了解我國古代偉大的科學技術,認識我國古代人民的聰明才智。課文中原本生澀的術語變成具體、形象的感性認知,綜合運用多種感官,極大地提高學生對課文的理解力,激發出學生的創新火花和愛國主義精神。如果條件允許,還可以一方面讓學生認真閱讀《活板》原文,另一方面充分利用搜集到的相關資料,將活字印刷術的每一道工序和細節都明確列出來,并按要求指導學生逐步進行復原實驗。通過搜集資料,學生自然而然地了解了課文的時代背景和作者;通過復原活板印刷的實踐活動,學生對活板印刷的制版過程和印刷過程已經熟記在心。于是文中的文言字詞、語句也就順理成章地得到解決了。

(2)從雕版印刷到活字印刷,是印刷技術發展中的一個飛躍,而這個重大貢獻卻是宋朝的一位平民發明家畢異做出的。平民能有如此大的貢獻.而且這一技術早于世界400多年,充分體現出我國勞動人民的無窮智慧和創造精神。應該抓住這一點對學生進行“增強民族自豪感”的教育,激發愛國主義精神。加上拓展延伸,給學生插上想象的翅膀,為現在的生活做一些發明創造。貼近生活,學生更容易發揮能力,也會更加有自信心,從而激發學習與探索的精神,情感目標自然會達成。

20.根據上述材料,確定本篇課文的教學目標,并具體說明確定的依據(不得照抄材料)。(20分)

(1)教學目標

①知識與能力:掌握文言文實詞、虛詞、文言語法現象,能掌握文章的大意。

②過程與方法:通過反復朗讀,體會文章的結構形式,理解說明語言的簡明、生動,掌握說明文的寫作方法。

③情感態度與價值觀:體會我國古代勞動人民的聰明才智和民間藝術的神奇。

(2)確立依據

根據新課標對閱讀教學的要求、本文內容與特點和八年級學生語文學習需求,確立了以上三維目標。具體依據如下:

①《義務教育語文課程標準(2011年版)》指出:課程目標應從知識與能力、過程與方法、情感態度與價值觀三方面設計,目標的設計著眼于學生語文素養的整體提高。在語文學習的過程中認識中華文化的豐厚博大,汲取民族智慧,培養熱愛祖國語言文字的感情。第四學段的學習要求,在通讀課文的基礎上,理清思路,理解、分析主要內容,了解敘述、描寫、說明、議論、抒情等表達方式;閱讀淺易文言文,能借助工具書和注釋基本理解課文內容。據此,設立了以上三維目標。

②《活板》是蘇教版第三冊第三單元中的一篇講讀課文。第三冊第三單元是學生進入初中階段之后的第二個說明文單元。《活板》位于這一單元的第三篇。在這一單元中,它前承《蘇州園林》《中國石拱橋》,后接知識短文《談談說明文》,可以說它既是對前面所學知識的鞏固,又是從感性認識上升到理性認識的一座橋梁,使學生從注重知識的掌握轉向注重能力的提升。

③八年級的學生已經掌握了一定的閱讀文言文的方法和必要的古文知識,并且具有一定的理性分析與審美能力。在此基礎之上,將朗讀技巧的訓練貫穿整個教學過程,學生可以通過文言文朗讀獲得喜悅感和成就感,加深對文意的理解。

21.選擇其中一個教學目標,設計一個教學方案片段,簡要說明每個環節的內容和教學方式。(25分)

《活板》知識與能力目標教學設計

教學方法:談話法、討論法。

教學過程:

一、新課導入

1.由我國古代的“四大發明”導入.引導學生感受我國古代人民偉大的創造力和智慧。(PPT展示我國古代四大發明的圖片及相關的文字介紹)

2.簡要介紹印刷術。

PPT展示:在《辭海》中,對“印刷術”是這樣介紹的:

我國是最早發明印刷術的國家。早期的印刷方法是把圖文刻在木板上用水墨印刷的,稱“刻板印刷術”。刻板印刷在我國唐代已開始盛行,并先后傳至日本、朝鮮、越南、菲律賓、伊朗等國,影響到非洲和歐洲。宋代慶歷年間(公元1041—1048年),畢異首創膠泥活字板,使書籍印刷更為方便。之后,又陸續出現用木、錫、銅和鉛等金屬制成活字板印刷書籍。15世紀中葉,德國人谷登堡用鉛合金制成活字板,用油墨印刷,為現代金屬活字印刷術奠定了基礎。

畢異的活字印刷早于西方四百多年,畢昇開創了現代印刷術的先河。

二、簡介作者

沈括,北宋著名政治家、科學家,“博學善文,于天文、方志、律歷、音樂、醫藥、卜算無所不通,均有所論著”(《宋史·沈括傳》)。其代表作《夢溪筆談》,共30卷,詳細記載了我國古代勞動人民在科學技術上的卓越貢獻,被英國著名學者李約瑟譽為“中國科技史上的坐標”。

三、初讀課文,疏通文意

1.快速讀課文,將不認識的字詞標記出來。

2.聽錄音,注意斷句和特殊字的讀音。

3.齊讀。

4.解題:“活板”,即為活字板,“板”同“版”。

5.疏通全文。

小組合作,疏通文意。教師提醒:文中的通假字、詞類活用、古今異義詞、一詞多義現象要標記出來。

四、整體感知課文.積累文言知識

1.指名朗讀第1段,教師指導學習。

教師總結:

文言詞匯:

板:刻板、雕板,這里名詞作狀語,意為“用雕板”。

印:動詞,印刷。

為:動詞,使用。

之:代詞,指“板印書籍”這種方法,可譯為“它”。

五經:指《周易》《詩經》《禮記》《春秋》《尚書》五種儒家經書。

已后:以后。

典:經典,例如“五經”。

為:判斷動詞,是。

板本:雕板(印刷的)本子。

注意:專用名詞:朝代、書名、人名、地名、官職等不譯。文言文省略較多,譯為現代漢語時,要疏通上下文意,

補上。文言文以單音節詞為主,現代漢語以雙音節詞為主,譯時有很多單音節詞要補上一字變成雙音節詞。

分析:本段介紹活板之前先說雕板,既說明了活板的淵源又提出了比較對象。“尚未盛為”,并非絕無,用詞考究。“尚未……始印……皆為”,干凈利落地交代了雕板印刷的發展過程,自然地引向說明中心——活板。

2.疏通第2段文意。

學生默讀.歸納段落大意。

大意:這一段是全文主體,具體說明了活板的發明、制作、印刷及有關事項。(板書:活板的發明、制作、印刷等)

(1)學習第一層。

指名學生朗讀第一句.教師指導,看注釋,疏通文意。

①提問:第一段中“唐人尚未盛為之”的“為”譯為“使用”,這里的“為”譯為“發明”,其根據是什么?

提示:根據上下文意。前一處賓語“之”指“板印書籍”的方法,“為”譯為“使用”;這一處賓語是“活板”,所以“為”譯為“發明、創造”。

②提問:這一句十二個字,介紹了什么?

提示:活板發明時間、發明人身份及姓名。(板書)“布衣”二字,表現了人民的創造力,也表明作者不以地位取人的進步態度。“又”字呼應第一段,說明活板是在雕板印刷基礎上的新創造。

(2)疏通第二層文意。

指名學生朗讀第二層(“其法……瞬息可就”),教師指導,看注釋,逐句疏通文意。

①其:他的,指畢昇。膠泥:有粘性的泥土。一印:一(個)印模,省略量詞。火:名詞,在這里名詞作狀語,意為“用火”。

②其:那,代指鐵板。以:介詞,用。

③止:通“只”。為:認為,算為。神速:極快、快得驚人。

④指明學生翻譯本層,其他同學校正,教師評判。

⑤本層大意:本層介紹活字印刷的制板印刷程序,是文章的說明重點。

(3)疏通第三層文意。

段落大意:這一層介紹活字印刷的有關工藝事項。共四句話,分別請四位同學朗讀、翻譯。

3.學習第3段。

指名同學朗讀,教師指導,看注釋,疏通文意。

為:介詞,被。

予:我。

段落大意:作者在這一段介紹了畢昇畢異活字模的下落,證明自己所介紹的活字印刷術是確切無疑的。這段說明是必要的。

五、強化練習

完成課后練習題第三題。

微信掃碼下面二維碼進入教師資格微信學習群。

考試題庫>>教師資格證考試題庫試題免費刷

備考資料>>教師資格證各科思維導圖下載

零基礎如何備考?233網校零基礎取證班購課即送教材,5大基礎班級教學,給您備考指路,免費試聽>>