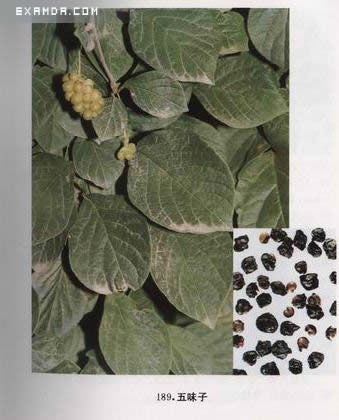

【藥 名】:五味子

【拼 音】:WUWEIZI

【英文名】:Chinese Magnoliavine Fruit

【來 源】:為雙子葉植物藥木蘭科植物五味子的果實。

【功 效】:斂肺滋腎,生津斂汗,澀精止血,寧心安神。

【主 治】:治肺虛久咳,肺腎虛咳,自汗,盜汗,消渴,夢遺,滑精,久瀉不止,心悸,失眠。

【性味歸經】:酸,甘,溫。①《本經》:“味酸,溫。”②《別錄》:“無毒。”③《唐本草》:“皮肉甘酸,核中辛苦,都有咸味。”④《長沙藥解》:“味酸微苦咸,氣澀。”

入肺、腎經。①《湯液本草》“入手太陰、足少陰經。”②《綱目》:“入肝、心。”

【用法用量】:內服:煎湯,0.5~2錢;或入丸、散。外用:研末摻或煎水洗。

【用藥忌宜】:外有表邪,內有實熱,或咳嗽初起、痧疹初發者忌服。①《本草正》:“感寒初嗽當忌,恐其斂束不散。肝旺吞酸當忌,恐其助木傷土。”②《本草經疏》:“痧疹初發及一切停飲,肝家有動氣,肺家有實熱,應用黃芩瀉熱者,皆禁用。”

【藥物配伍】:《本草經集注》:“蓯蓉為之使,惡萎蕤,勝烏頭。”

【別 名】:菋、ZHI蕏(《爾雅》)、玄及(《吳普本草》)、會及(《別錄》)、五梅子(《遼寧主要藥材》)。原植物五味子又名:面藤、山花椒

【處方名】:五味、五味子、遼五味、北五味子、北五味、遼五味子等

【商品名】:北五味子:又名遼五味子、遼五味、北五味,為北五味子的成熟果實。主產于黑龍江、遼寧、吉林、河北等地,為傳統正品,品質優良。

南五味子:又名南五味、山五味子、西五味、西五味子、川五味、川五味子、華中五味子、紅鈴子。為植物南五味子的成熟果實。主產于山西、陜西、云南、四川等地。為五味子副品,品質較次。

均以粒大肉厚、色紫紅、有油性者為佳。

【動植物資源分布】:分布東北、華北、湖北、湖南、江西、四川等地。藥材主產遼寧、吉林、黑龍江、河北等地,商品習稱“北五味子”。

【藥材的采收與儲藏】:霜降后果實完全成熟時采摘,揀去果枝及雜質,曬干;貯藏干燥通風處,防止霉爛、蟲蛀。

【拉丁名】:藥材Fructus Schisandrae原植物五味子Schisandra chinensis(Turcz.)Baill.

【炮制方法】:五味子:篩凈灰屑,除去雜質,置蒸籠內蒸透,取出曬干。酒五味子:取揀凈的五味子,加黃酒拌勻,置罐內,密閉,隔水燉之,待酒吸盡,取出,曬干。此外尚有用蜜蒸、醋蒸者,方法與酒蒸同(五味子每100斤用黃酒20斤,或用蜂蜜30斤,或用米醋15斤)。炒制:取凈五味子用文火炒至鼓起,呈紫褐色為度.《雷公炮炙論》:“凡用(五味子)以銅刀劈作兩片,用蜜浸蒸,從已至申,卻以漿浸一宿,焙干用。”

【考 證】:出自《神農本草經》。①《雷公炮炙論》:“(五味子)凡小顆皮皺泡者,有白色鹽霜一重,其味酸咸苦辛甘味全者真也。”②《綱目》:“五味,今有南北之分,南產者色紅,北產者色黑。入滋補藥,必用北產者乃良。亦可取根種之,當年就旺,若二月種子,次年乃旺,須以架引之。”

【生藥材鑒定】:干燥果實略呈球形或扁球形,直徑5~8毫米。外皮鮮紅色、紫紅色或暗紅色、顯油潤,有不整齊的皺縮。果肉柔軟,常數個粘連一起;內含種子1~2枚,腎形,棕黃色,有光澤,堅硬,種仁白色。果肉氣微弱而特殊,味酸。種子破碎后有香氣,味辛而苦。以紫紅色、粒大、肉厚、有油性及光澤者為佳。五味子商品中尚有一種“南五味子”,又稱“西五味子”,主要為植物華中五味子 Schisandra sphenanthera Rehd.Et Wils.(參見“血藤”條)的果實。其果粒較小,紅色,皮發泡,肉較薄,品質較差。產四川、湖北、陜西、山西、云南等地。顯微鑒定: 果實橫切面:外果皮為1列表皮細胞,壁稍厚,外被角質層,有些表皮細胞間散有油細胞;中果皮有小的外韌型維管束環列,薄壁細胞含淀粉粒;內果皮為1列薄壁細胞。種皮表皮石細胞1列,柵欄狀,壁厚,孔溝細密,胞腔內含紅棕色物;其內數列石細胞略切向排列,壁較厚,紋孔較大;油細胞成層,類長方形,徑向延長,含棕色揮發油,其內外方均為3~4列薄壁細胞,種脊維管束位于內方薄壁組織中;種皮內表皮為1列小細胞,壁稍厚。胚乳細胞含脂肪油滴和糊粉粒。胚細胞含糊粉粒。粉末:暗紫色。①種皮表皮石細胞表面觀多角形或長多角形,直徑18~32μm,壁厚6~10μm,孔溝極細密,胞腔內含紅棕色或棕黑色物。②種皮內層石細胞類多角形、類圓形、卵圓形、長橢圓形或不規則形,直徑32~83μm,長77~130μm,少數似短纖維狀者可至160μm,壁厚約至20μm,孔溝稍粗,或呈分枝狀,胞腔明顯。③果皮表皮細胞表面觀類多角形,垂周壁略呈連珠狀增厚,表面有角質紋理。表皮略散有類圓形油細胞內含揮發油滴。④中果皮細胞皺縮,含暗棕色物。⑤淀粉粒單位圓球形,直徑3~18μm;復粒由2~6 分粒組成。此外,有內胚乳細胞,少數纖維有環紋,螺紋導管。本品以粒大,果皮色紫紅、肉厚、有油性及光澤、柔潤者為佳。

【中藥化學成分】:果實含揮發油約3%,其中有多量的倍半皆烯(Sesquicarene)、β2-甜沒藥烯(β2- Bisabolene)、β-花柏烯(β-Chamigrene)及衣蘭烯(a-Ylangene)等。干果中含檸檬酸 12%,蘋果酸10%,及少量酒石酸。尚含有單糖類、樹脂等。種子含脂肪油約33%,其非皂化部分含有強壯劑的有效成分五味子素(Schizandrin)約0.12%,還含γ-、ε-、p-五味子素,偽-γ-五味子素(Pseudo-γ-schizandrin),去氧五味子素(Deoxyschizandrin)及五味子醇(Schizandrol)。還含揮發油約1.6%,主要成分為檸檬醛(Citral)。此外,還含葉綠素,β-谷固醇,檸檬酸,維生素C、E,樹脂,鞣質及少量糖類。本品含多種木脂素類化合物約5,主要為五味子素(schizandrin)及其類似物α-、β-、γ-、δ-、ε-五味子素,去氧五味子素(五味子甲素,deoqyschizandrin),新五味子素(neoschizandrin),五味子醇(schezandrol),戈米辛(gomisin)A、B、C、D、E、F、G、H、J、K1、K2、K3、L1、L2、 M1、M2、N、O、R,當歸酰戈米辛H、O、P、Q(angeloylgomisin H,O,P,Q),順芷酰戈米辛 H、P(tigloylgomisin H,P),苯甲酰戈米辛(benzoylgomisin),苯甲酰異戈米辛O,前戈米辛(pregomisin),五味子酯甲(具二個醇羥基γ-五味子素的苯甲酰衍生物)等。果實完全成熟后,種皮中木脂素含量最高。種子含揮發油2%,果實揮發油2.2%,黃色,經氣-質聯系用分析鑒定出32種成分,油中主為α,-β-花柏烯(α-,β-chamigrene)。此外,尚含蘋果酸11%,枸櫞酸8%,酒石酸0.8%,原兒茶酸,維生素C0.035%~0.085%。

【中藥化學鑒定】:(1)取粗粉約 1g,加水10ml,浸漬10min,時時振搖,濾過,濾液濃縮至2~3ml,加5倍量醇,振搖5min,過濾,濾液揮去乙醇,回水稀釋至10ml,加活性炭少量,振搖后濾過。取濾液2ml,以氫氧化鈉試液中和后,加硫酸汞試液1滴,煮沸,濾過,濾液加高錳酸鉀試液1滴,紫紅色消失而生成白色沉淀。(五味子素反應)(2)薄層層析:取五味子粗粉 1g,在沙氏提取器中先用75%乙醇50ml回流提取4h,回收乙醇得浸膏,用95%乙醇50ml提取,濃縮得浸膏,用乙醇將浸膏洗入10ml容量瓶中定容。取乙醇提取物1ml,拌以硅膠,揮干乙醇后,裝入小柱中,用氯仿洗脫至10ml容量瓶中,洗脫液蒸去氯仿,殘留物加氯仿0.5ml溶解作點樣液;另將去氧五味子素溶于氯仿作對照液。在硅膠G-CMC薄層板上,以甲苯-乙酸乙酯(9:1)展開18cm,取出晾干后,噴以10%磷鉬酸乙醇溶液,在105℃加熱2min,斑點顯藍色。去氧五味子素Rf值約0.33。