第三章公路工程施工安全管理 歷年真題

案例分析題一[2016年真題]

【背景資料】

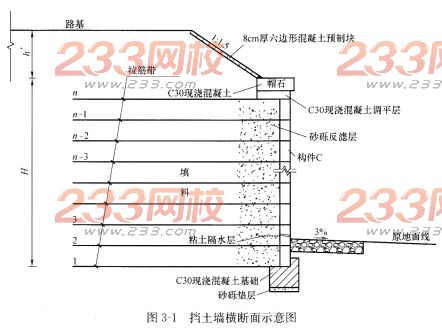

某施工單位承建了一段路基工程,其中K18+220~K18+430設置了一段擋土墻,路基填方高度最高為11m。擋土墻橫斷面示意圖如圖3-1所示。

擋土墻施工流程為:施工準備(含構件C預制)→測量放線→工序A→地基處理→排水溝施工→基礎澆筑→構件C安裝→工序B→填料填筑與壓實→墻頂封閉。

路基工程施工前項目部進行了技術交底,技術交底工作由項目經理組織,項目總工程師主持實施,向項目部、分包單位的全體施工技術人員和班組進行交底,交底人員和參會人員雙方簽字確認。技術交底記錄部分內容如下:

(1)筋帶采用聚丙烯土工帶,進場時檢查出廠質量證明書后即可用于施工。

(2)聚丙烯土工帶的下料長度取設計長度。聚丙烯土工帶與面板的連接,可將土工帶的一端從面板預埋拉環或預留孔中穿過,折回與另一端對齊,并采用筋帶扣在前端將筋帶扎成一束。

(3)填土分層厚度及碾壓遍數,應根據拉筋間距、碾壓機具和密實度要求,通過試驗確定。為保證壓實效果,所有填筑區域均使用重型壓實機械壓實,嚴禁使用羊足碾碾壓。

(4)填料攤鋪、碾壓應從拉筋尾部開始,平行于墻面碾壓,然后向拉筋中部逐步進行,再向墻面方向進行。嚴禁平行于拉筋方向碾壓,碾壓機具不得在擋土墻范圍內調頭。

【問題】

1.按照擋土墻設置的位置和結構型式劃分,分別寫出該擋土墻的名稱。

2.寫出擋土墻施工流程中工序A、工序B與圖中構件C的名稱。寫出擋土墻施工流程中必須交叉進行的工序。

3.項目部組織技術交底的方式是否正確?說明理由。

4.逐條判斷技術交底記錄內容是否正確?并改正錯誤。

【參考答案】

1.按照擋土墻設置的位置劃分,本題中擋土墻為路堤墻。按照擋土墻的結構型式劃分,本題中擋土墻為加筋土擋土墻。

2.工序A是基槽(坑)開挖;工序B是筋帶鋪設;構件C是墻面板。必須交叉進行的工序有:墻面板安裝(或構件C安裝)、筋帶鋪設(或工序B)、填料填筑與壓實。

3.技術交底的方式不正確。

技術交底未按不同要求、不同層次、不同方式進行技術交底。即技術交底應分級進行,分級管理。

4.(1)錯誤。進場時除了查看出廠質量證明書外,還應查看出廠試驗報告,并且還應取樣進行技術指標測定。

(2)錯誤。聚丙烯土工帶的下料長度一般為2倍設計長度加上穿孔所需長度(30~50cm)。

(3)錯誤。在采用靠近墻面板1m范圍內,應使用小型機具夯實或人工夯實,不得使用重型壓實機械壓實。

(4)錯誤。填料攤鋪、碾壓應從拉筋中部開始平行于墻面碾壓,先向拉筋尾部逐步進行,然后再向墻面方向進行。

案例分析題二[2016年真題]

【背景資料】

某施工單位承建了某雙線五跨變截面預應力混凝土連續剛構梁橋,橋長612m,跨徑布置為81m+3×150m+81m。主橋基礎均采用鉆孔灌注樁,主墩墩身為薄壁單室空心墩,墩身最大高度60m。主橋0號、1號塊采用單箱單室結構,頂板寬12m,翼板寬3m。

主橋橋位處河道寬550m,水深0.8~4m,河床主要為砂土和砂礫。

施工中發生如下事件:

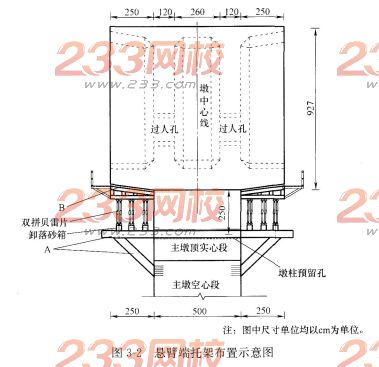

事件1:根據本橋的地質、地形和水文情況,施工單位主橋上部結構采用懸臂澆筑施工法。其中0號、1號塊采用托架法施工,懸臂端托架布置示意圖如圖3-2所示。

事件2:項目部編制了該橋懸臂澆筑專項施工方案,主要內容為:工程概況、編制依據、施工計劃、施工工藝技術、施工安全保證措施、勞動力計劃、C和D。專項方案編制完成后,由項目部組織審核,項目總工簽字后報監理單位。

事件3:0號、1號塊混凝土施工擬采用兩次澆筑的方案:

第一次澆筑高度5.27m,主要工藝流程為:托架及平臺拼裝→安裝底模及外側模→E→安裝底板、腹板、模隔板鋼筋→安裝豎向預應力管道及預應力筋、埋設預埋件→F→澆筑混凝土→養護。

第二次澆筑高度4m,主要丁藝流程為:G→內側模加高→安裝內支架及頂板、翼板模板→H→安裝縱向預應力管道→安裝橫向預應力管道及預應力筋、埋設各種預埋件→澆筑混凝土→養護。

事件4:施工單位采用墩側塔吊運輸小型機具和鋼筋等材料;采用專用電梯運送施工人員;采用拌和站拌和、混凝土罐車運輸、輸送泵泵送混凝土入模澆筑。

【問題】

1.寫出圖中A和B的名稱。

2.根據本橋結構,施工單位在懸臂施工過程中是否需要采取臨時固結措施?說明理由。

3.事件2中C、D的內容是什么?專項施工方案審批流程是否正確?如有錯誤則改正。

4.指出事件3中工藝流程E、F、G、H的名稱。

5.事件4中施工單位采用的施工機械設備哪些屬于特種設備?特種設備持證要求有哪些?

【參考答案】

1.懸臂端托架布置示意圖中,A是懸臂端托架。懸臂端托架布置示意圖中,B是懸臂端底模板。

2.不需要采取臨時固結措施。

理由:本橋結構為連續剛構,結構本身具有一定的抗彎能力。

3.事件2中,C是方案設計圖,D是方案計算書。

專項施工方案審批流程錯誤。

改正如下:專項方案編制完成后,應由施工單位技術部門組織本單位施工技術、安全、質量等部門的專業技術人員進行審核,由施工單位技術負責人簽字。

4.事件3中,E是預壓,F是安裝內側模,G是處理施工縫,H是綁扎頂板、翼板鋼筋。

5.(1)塔吊和施工電梯屬于特種設備。

(2)特種設備持證有以下要求:設備的出廠合格證、檢驗合格證、使用地報檢合格證、操作人員特殊工種證。

案例分析題三[2015年真題]

【背景資料】

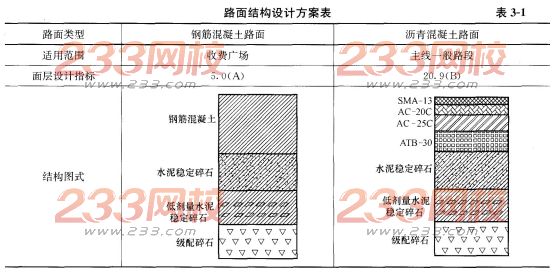

某施工單位承建了某高速公路路面工程,其主線一般路段及收費廣場路面結構設計方案見表3-1。

備注:①瀝青路面的上、中面層均米用改性瀝青;②瀝青路面面層之間應灑布乳化瀝青作為C,在水泥穩定碎石基層上應噴灑液體石油瀝青作為D,之后應設置封層。

本項目底基層厚度為20cm,工程數量為50萬m3。施工單位在底基層施工前完成了底基層水泥穩定碎石的配合比等標準試驗工作,并將試驗報告及試驗材料提交監理工程師中心試驗室審批。監理工程師中心試驗室對該試驗報告的計算過程復核無誤后,批復同意施工單位按標準實驗的參數進行底基層的施工。

本項目最終經監理工程師批復并實施的底基層水泥穩定碎石施工配合比為:水:水泥:碎石(10~30mm):碎石(5~10mm):石屑(0~5mm)=5.8:3.8:48:10:42,最大干密度為2.4g/cm3,底基層材料的施工損耗率為1%。

【問題】

1.按組成結構分,本項目上面層、中面層分別屬于哪一類瀝青路面結構?

2.寫出路面結構設計方案表中括號內A、B對應的面層設計指標的單位。

3.寫出路面結構設計方案表中括號內②所指功能層C、D的名稱,并說明設置封層的作用。

4.監理工程師中心試驗室對底基層水泥穩定碎石配合比審批的做法是否正確?說明理由。

5.計算本項目底基層水泥穩定碎石的水泥需用量為多少噸(計算結果保留一位小數)?

【參考答案】

1.按組成結構分,本項目上面層SAM瀝青路面屬于密實—骨架結構;中面層AC瀝青路面屬于密實—懸浮結構。

2.路面結構設計方案表中括號內A為水泥路面抗彎拉強度,單位為MPa;B為瀝青混凝土路面彎沉值,單位為0.01mm。

3.(1)路面結構設計方案表中備注②所指功能層C為粘層,D為透層。

(2)設置封層的作用包括:①封閉某一層起著保水防水作用;②起基層與瀝青表面層之間的過渡和有效聯結作用;③路的某一層表面破壞離析松散處的加固補強;④基層在瀝青面層鋪筑前,要臨時開放交通,防止基層因天氣或車輛作用出現水毀。

4.(1)監理工程師中心試驗室對底基層水泥穩定碎石配合比審批的做法不正確。

(2)監理工程師中心試驗室應在承包人進行標準試驗的同時或以后,平行進行復核(對比)試驗,以肯定、否定或調整承包人標準試驗的參數或指標。

5.根據底基層水泥穩定碎石施工中水泥的配合比為3.8,則本項目底基層水泥穩定碎石的水泥需用量=0.2×500000×(1+1%)×2.4×3.8÷103.8≈8874.0t。

案例分析題四[2015年真題]

【背景資料】

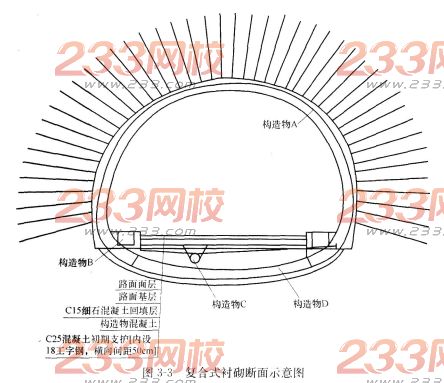

某高速公路隧道為雙向四車道分離式隧道,隧道右線長1618m,左線長1616m。設計凈空寬度10.8m,凈空高度6.6m,設計車速80km/h。該隧道圍巖主要為Ⅳ級。采用復合式襯砌。襯砌斷面設計如圖3-3所示。

隧道穿越巖溶區,地表水、地下水豐富。開挖過程中發現不同程度的滲水和涌水。為保證隧道施工安全,施工單位對隧道滲水和涌水采用超前小導管預注漿進行止水處理,注漿工藝流程如圖3-4所示。

隧道采用臺階法開挖。施工單位做法如下:

(1)上臺階開挖,掌子面距初期支護距離為3m;

(2)下臺階開挖,掌子面距初期支護距離為4m;

(3)仰拱每循環開挖長度為3m;

(4)仰拱與掌子面的距離為120m;

(5)下臺階在上臺階噴射混凝土強度達到設計強度的70%后開挖。

【問題】

1.按隧道斷面形狀,該隧道的洞身屬于哪一類型?該類型適用條件是什么?

2.寫出圖3-3中構造物A、B、C、D的名稱。

3.寫出圖3-4中工序E、F的名稱。

4.除背景資料中所采用的隧道涌水處理方法外,還可能需要選擇哪些輔助施工方法?

5.逐條判斷施工單位臺階法開挖做法是否正確?

【參考答案】

1.按隧道斷面形狀,該隧道的洞身屬于曲墻式。該類型洞身適用于地質條件較差,有較大水平圍巖壓力的情況。

2.構造物A為混凝土襯砌(二次襯砌);B為縱向排水溝(管);C為中心排水溝;D為仰拱。

3.工序E為插入小導管;工序F為連接與調試注漿管路。

4.還需要的輔助施工方法:超前鉆孔或輔助坑道排水;超前圍巖預注漿堵水;井點降水及深井降水。

5.(1)錯誤。

(2)錯誤。

(3)正確。

(4)錯誤。

(5)正確。

案例分析題五[2014年真題]

【背景資料】

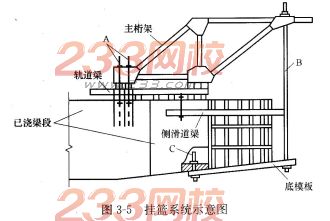

某大橋主橋為四跨一聯的預應力混凝土連續箱梁橋,最大跨徑120m,主橋墩柱高度為16~25m,各梁段高度為2.7~5.6m。主橋0號、1號梁段采用搭設托架澆筑施工,其余梁段采用菱形桁架式掛籃按“T”形對稱懸臂澆筑。

事件1:施工單位在另一同類橋梁(最大梁段重量與截面尺寸與本橋均相同)施工中已設計制作了滿足使用要求的菱形桁架式掛籃,單側掛籃結構及各組成部件如圖3-5所示,經技術人員驗算校核,該掛籃滿足本橋施工所要求的強度和剛度性能,且行走方便,便于安裝拆卸,按程序檢查驗收合格后用于本橋施工。

事件2:施工單位在施工組織設計中,制訂的主橋掛籃懸臂澆筑施工工序為:①掛籃組拼就位→②安裝箱梁底模及外側模板→③安裝頂板、腹板鋼筋及底板預應力管道→④→⑤安裝內側模、頂模及腹板內預應力管道→⑥安裝頂板鋼筋及頂板預應力管道→⑦澆筑腹板及頂板混凝土→⑧→⑨穿預應力鋼絲束→⑩→?封錨及預應力管道壓漿→?掛籃前移就位。

事件3:施工單位編寫了掛籃懸臂澆筑安全專項施工方案,制定了詳細的安全技術措施,設置了合格的登高梯道、高處作業平臺及護欄,做好個人安全防護,施工前組織有關人員進行安全技術交底。

【問題】

1.寫出掛籃系統示意圖中A、B、C各部件的名稱。按平衡方式劃分,該掛籃屬于哪一種類型?

2.在事件1中,掛籃還應完成哪些主要程序后方可投入施工?

3.寫出事件1中掛籃為滿足使用與安全要求還應具備的主要性能。

4.寫出事件2中工序④、⑧、⑩的名稱。

5.在事件3中應設置何種形式的人行登高梯道?從事掛籃懸臂澆筑的施工作業人員應采取哪些主要的高處作業個人安全防護措施?

【參考答案】

1.掛籃系統中A、B、C各部件的名稱如下:

A:錨固鋼筋裝置;B:前吊帶裝置;C:底模后吊帶裝置。

接平衡方式劃分,該掛籃屬于自錨式掛籃。

2.在事件1中,掛籃完成下列主要程序后方可投入施工:

掛籃組拼驗收,預壓(荷載或靜載)試驗,監理審批,報主管部門登記備案。

3.事件1中掛籃為滿足使用與安全要求還應具備的主要性能:穩定性、錨固方便可靠、質量不大于設計規定、高程可調。

4.事件2中工序④、⑧、⑩的名稱如下:

工序④:澆筑底板混凝土及養護;工序⑧:檢查并清潔預應力管道及混凝土養護;工序⑩:張拉預應力鋼束。

5.在事件3中應設置“之”字形(或“人”字形)的人行登高梯道。

從事掛籃懸臂澆筑的施工作業人員應采取的高處作業個人安全防護措施包括:頭戴安全帽,身穿緊口工作服,腳穿防滑鞋,腰系安全帶。

案例分析題六[2014年真題]

【背景資料】

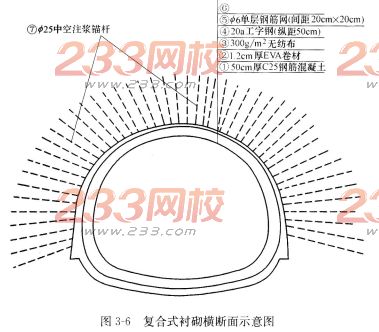

某隧道為上、下行雙線四車道隧道,其中左線長858m,右線長862m,隧道最大埋深98m,凈空寬度9.64m,凈空高度6.88m,設計車速為100km/h,其中YK9+928~YK10+004段為V級圍巖,采用環形開挖面核心土法施工,開挖進尺為3m。該段隧道復合式襯砌橫斷面示意圖如圖3-6所示,采用噴錨網聯合支護形式,結合超前小導管作為超前支護措施,二次襯砌采用灌注混凝土,初期支護與二次襯砌之間鋪設防水層。

在一個模筑段長度內灌注邊墻混凝土時,施工單位為施工方便,先灌注完左側邊墻混凝土,再灌注右側邊墻混凝土。

施工單位根據《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南(試行)》,在總體風險評估基礎上,對YK9+928~YK10+004段開展了專項風險評估,確定風險等級為Ⅳ級,撰寫了風險評估報告,報告內容包括:評估依據、工程概況……

【問題】

1.指出環形開挖面核心土施工中的錯誤之處,并改正。

2.圖3-6所示,寫出結構層⑥的名稱,并寫出初期支護、防水層、二次襯砌分別由哪幾部分組成(只需寫出相應的編號)?

3.為充分發揮噴錨網聯合支護效應,資料中系統錨桿應與哪些支護彼此牢固連接(只需寫出相應的編號)?

4.資料中邊墻灌注施工錯誤,寫出正確的做法。

5.補全資料中風險評估報告內容的缺項。

【參考答案】

1.錯誤之處:采用環形開挖面核心土法施工,開挖進尺為3m。

改正:隧道軟弱圍巖施工應遵循“超前探、管超前、短進尺、弱(不)爆破、強支護、勤量測、緊襯砌”的原則,施工組織圍繞這一原則開展施工。開挖進尺應為0.5~1.0m,確保施工安全。

2.根據圖3-6,結構層⑥的名稱:噴射混凝土。

初期支護、防水層、二次襯砌的組成部分如下:

初期支護:④⑤⑥⑦;防水層:②③;二次襯砌:①。

3.為充分發揮噴錨網聯合支護效應,資料中系統錨桿應與④⑤支護彼此牢固連接。

4.施工錯誤:先澆筑一邊,再澆筑另一邊。

正確的做法:灌注邊墻混凝土時,要求兩側混凝土保持分層對稱地均勻上升,以免兩側邊墻模板受力不均勻而傾斜或移位。

5.資料中風險評估報告內容還應包括:評估方法、評估步驟、評估內容、評估結論、對策建議等。

案例分析題七[2012年真題]

【背景資料】

某施工單位承接了某隧道施工任務,該隧道為分離式雙洞隧道,洞口間距50m。其中左線長3996m,進口里程樁號為ZK13+956;右線長4013m,進口里程樁號為YK13+952。

根據地質勘察報告,YK14+020~YK16+200段分布有沖刷煤屑、瓦斯包體和含水瓦斯包體,巖層節理及裂隙發育。其中,YK1+850YK14+900段穿越背斜組成的復式褶皺帶,為擠壓強烈、地應力相對集中地段。

開工當年10月5日,該隧道右洞采用全斷面開挖至YK14+872處,二襯距掌子面68m。

10月6日,監理單位發現YK14+859~YK866段初期支護變形超限,立即書面通知施工單位停止掘進。10月13日,施工單位根據設計變更的要求對變形超限段進行了處理。10月20日,YK14+859~YK14+863段發生塌方,至10月23日,塌方段在拱頂部位形成高2~3m,寬2~3m,長3~4m的塌腔。施工單位立即會同監理、設計和業主單位對塌方段進行了現場確認及變更立項,由設計單位出具了變更設計圖。為防止類似的塌方事故,施工單位進一步加強了對未塌方段的塌方預測。

10月27日 8時。在未對瓦斯濃度進行檢測的情況下,34名工人進入洞內開展塌方段及未塌方段的處理作業,作業采用的臺車上配備了普通配電箱和普通電源插座。10時起,由于風機出現故障,洞內停止通風。11時20分左右,右洞發生瓦斯爆炸,34名工人全部罹難。

【問題】

1.根據地質條件,指出該隧道潛在的安全事故類型。

2.列舉施工單位可采用的隧道塌方常用預測方法。

3.根據背景資料,簡述對塌方段的處理措施。

4.指出施工單位的哪些錯誤做法可能導致了本次瓦斯爆炸事件?

5.根據現行的《生產安全事故報告和調查處理條例》,判斷該事故等級。

【參考答案】

1.潛在的安全事故類型有:

(1)塌方;(2)瓦斯爆炸;(3)瓦斯突出;(4)瓦斯燃燒;(5)涌水、突泥;(6)巖爆。

2.可采用:(1)觀察法;(2)一般測量法;(3)聲學測量法;(4)微地震學測量法。

3.(1)加固塌體兩端洞身。

(2)封閉塌腔頂部和側部。

(3)塌腔頂部加固。

(4)清渣;

(5)灌注襯砌混凝土。

4.錯誤做法有:

(1)采用的配電箱及插座為非隔爆型(或普通配電箱及普通插座),可能產生火花。

(2)洞內停止通風,可能導致瓦斯濃度增加。

(3)未進行瓦斯濃度檢測,瓦斯濃度可能達到爆炸界限而未通知人員撤離。

5.特別重大事故。

案例分析題八[2011年真題]

【背景資料】

某高速公路特大橋主橋全長820m(2×50m+9×80m),為變截面預應力連續箱梁橋,分上下游兩幅,每幅單箱單室,頂板寬13m,底板寬6.5m,箱梁采用長線法臺座預制,纜索吊裝,懸臂拼裝。

為加強安全管理,項目部在全橋施工過程中建立了安全生產相關制度,實行了安全生產責任制,并對危險性較大工程編制了安全施工專項方案。

為保證工程質量,項目部加強進場材料管理,對鋼筋、鋼絞線、水泥等重要材料嚴格檢測其質量證明書、包裝、標志和規格。在工地試驗室,對砂卵石等地材嚴格按規范要求進行試驗檢測。某次卵石試驗中,由于出現記錄錯誤,試驗人員立即當場用涂改液涂改更正,并將試驗記錄按要求保存。

纜索吊裝系統主要由塔架、主索(承重索)、起吊索、牽引索、扣索、工作索、天車(滑輪索)、索鞍、錨碇等組成。塔架高度85m,采用鋼制萬能桿件連接組拼,塔架示意圖如圖3-7所示。

主索錨基坑地層及斷面示意圖如圖3-8所示。基坑開挖完成后,混凝土澆筑前突降大雨,基坑出現大面積垮塌,并導致2人受傷。主橋墩柱、蓋梁施工完成后,安放支座、現澆主梁0號塊混凝土,然后吊拼1塊箱梁,同時進行墩頂箱梁的臨時固結,再依次拼接各梁段。

【問題】

1.圖3-7中A是何種設施?說明設置A的主要要求。

2.結合背景資料,說明圖3-8中B的大小的要求,圖3-8中將微風化砂巖開挖坡度設為1:0是否正確?說明理由。確定上層土層開挖坡度時,應主要考慮哪些因素?

3.結合圖3-8和背景資料,為防止同類垮塌事故,該基坑開挖時可采取哪些處理措施?

4.補充鋼絞線還需進行的檢查項目,改正對砂卵石地材試驗檢測記錄的錯誤做法。

5.簡要說明墩頂箱梁臨時固結的施工步驟。

6.結合背景資料描述的施工內容,根據交通運輸部《公路水運工程安全生產監督管理辦法》,項目部應編制哪幾個主橋施工安全專項方案?

【參考答案】

1.圖3-7中A是風纜。設置要求:對稱布置,與地面成30°,與塔架角度大于45°。

2.圖3-8中B的大小要求是大于1m。

圖3-8中將微風化砂巖開挖坡度設為1:0不正確。

理由:上緩下陡易形成滑坡和塌方。

確定上層土層開挖坡度時,應考慮開挖深度、地質條件、現場的具體情況等因素。

3.基坑頂面設置截水溝,坡面可采取混凝土護壁、錨桿支護、錨樁支護等措施加固,排水溝和集水井降水,必要時可采用井點降水法。

4.補充鋼絞線檢查項目:抗拉強度、彎曲和伸長率。

改正:在作廢數據處劃兩條水平線,正確數據填在上方,加蓋更改人印章。

5.臨時固結的施工步驟:將0號塊梁段與橋墩鋼筋或預應力筋,臨時固結,待解除固結時再將其切斷;在橋墩一側或兩側設置臨時支撐或支墩;順橋向用扇形或門式托架將0號塊梁段臨時支撐,待懸澆到至少一端合攏后恢復原狀。臨時支承可采用硫磺水泥砂漿、砂筒或混凝土塊等卸落設備,能較方便地拆除臨時支承。

6.滑坡和高邊坡處理、土方開挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程等均需編制安全專項方案。

案例分析題九[2010年真題]

【背景資料】

某施工單位承接了某高速公路路基H合同段工程施工,該區段設計車速100km/h,平均挖深19m,路基寬度26m,其中K20+300~K20+520為石質路塹。該區段巖石為石炭系硅質灰巖,巖石較堅硬,多為厚層構造,局部呈薄層狀構造,裂隙發育。要求路塹采用鉆爆開挖,爆破石渣最大允許直徑為30cm,對開挖石渣盡可能提高利用率。

施工單位編制的爆破設計方案摘要如下:

(1)邊坡采用預裂爆破,路基主體盡量采用深孔爆破,局部采用鋼釬炮、烘膛炮等方法。

(2)采用直徑8cm的鉆頭鉆孔,利用自行式鑿巖機或潛孔鉆一次鉆到每階平臺設計標高位置。

(3)爆破順序采用從上至下的分臺階,順路線方向縱向推進爆破,控制最大爆破深度不超過10m,縱向每40~50m為一個單元,邊坡和主體采用微差爆破一次性完成。

(4)邊坡預裂爆破孔問距為1m,采用“方格型”布置,按水平方向控制炮桿位置,路基主體內炮孔間距4m,采用“梅花型”均勻布置。

爆破設計方案報主管部門審批時未通過,退回后由施工單位重新修改。

在確定爆破安全距離時,施工單位按《爆破安全規程》中“安全距離不小于200m”的規定,將安全距離設為200m,并布置警戒線。爆破結束后,未出現安全事故。

K20+300~K20+520段需開挖石方140000m3,采用2臺裝載機(每臺作業率720m3/臺班)和6臺自卸汽車(每臺作業率300m3/臺班)配合裝運石方,其他機械均配套,將石方調運到兩端的填方路段。

施工完成后,對路基工程進行了質量檢驗,其中針對K20+300~K20+520路段,實測了縱斷高程、中線偏位、寬度、橫坡。

【問題】

1.指出并改正爆破設計方案中的錯誤之處。

2.施工單位確定爆破安全距離的做法是否恰當?說明理由。

3.在不考慮加班的情況下,K20+300~K20+520路段石方調運工作需要多少天(列式計算)?

4.K20+300~K20+520段路基施工的質量檢驗,還應實測哪些項目?

【參考答案】

1.(1)錯誤之處:采用“方格型”布置。

改正:采用“一字型”布置。

(2)錯誤之處:按水平方向控制炮桿位置錯誤。

改正:按邊坡坡度控制炮桿位置。

2.施工單位確定爆破安全距離的做法不恰當。

理由:除考慮《爆破安全規程》中露天爆破安全距離不得小于200m外,還應考慮個別飛散物影響,地震波、空氣沖擊波的影響,經計算后再確定安全距離。

3.在不考慮加班的情況下,K20+300~K20+520路段石方調運工作天數=140000/(2×720)-97.2d≈98d。

4.K20+300~K20+520段路基施工的質量檢驗還應實測的項目:壓實度、平整度、邊坡坡度、邊坡平順度。