2021下半年高中地理教師資格證考試時間10月30日,高中地理學科考試時間下午16:00-18:00。

一、單選題 (每題2分,共25題,共50分)

1.若某塊耕地面積為6.25平方千米,其在圖上面積為25平方厘米,則該圖的比例尺是( )

A.1:10000

B.1:50000

C.1:100000

D.1:500000

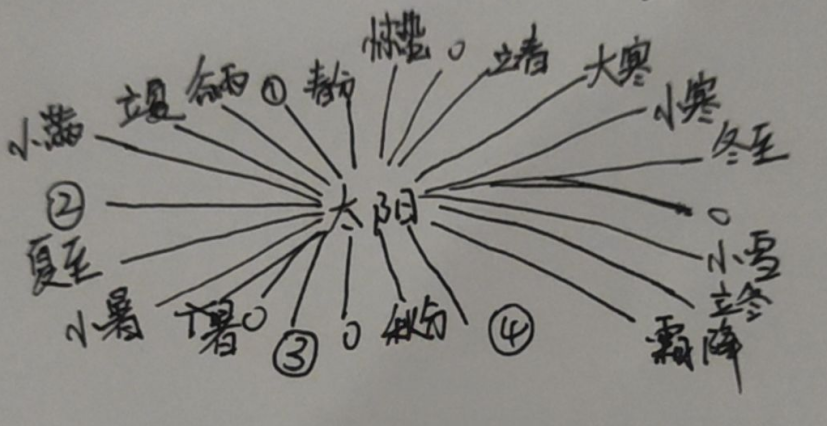

(材料)二十四節氣是我國古代勞動人民智慧的結晶,具有很高的歷史文化價值,是世界非物質文化遺產。圖1為地球公轉軌道上的位置與二十四節氣的對應示意圖(北半球)讀圖完成第2、3題。

2.圖1中①、②、③、④代表的節氣,正確的是( )

A.雨水、芒種、處暑、大雪

B.清明、白露、立秋、寒露

C.雨水、白露、立秋、大雪

D.清明、芒種、處暑、寒露

3.“小暑"期間,下列地理現象的敘述,正確的是( )

A.舊金山地區溫和多雨

B.印度半島盛行東北風

C.長江流域進入汛期

D.巴西高原草木茂盛

4-5暫缺

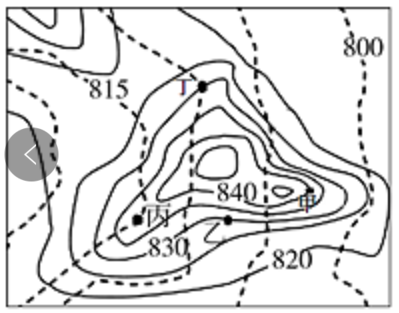

(材料)圖3為我國某區域等值線分布圖。圖中實線表示地表沉積物等高線(單位: 米),虛線表示基巖表面等高線(單位:米)。讀圖完成6,7題。

6.甲地地形是( )

A.山谷

B.陡崖

C.鞍部

D.山脊

7.甲、乙、丙、丁四地中,沉積物厚度最薄的是( )

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

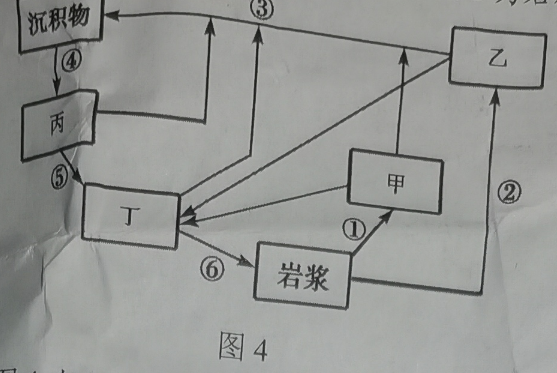

(材料)圖4為巖石圈物質循環示意圖,圖5為石林景觀圖。據此完成第8 .9題。

8.圖4中表示固結成巖作用與變質作用的序號分別是()

A.①④

B.②③

C.④⑤

D.⑤⑥

9.圖5所示巖石類型與圖4相對應的是( )

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

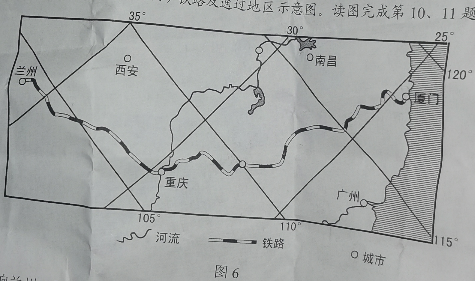

圖6是蘭(州)-廈(門)鐵路及通過地區示意圖。讀圖完成第10、11題。

10.影響蘭州、廈門兩地降水差異明顯的最主要因素是( )

A.緯度位置

B.地形差異

C.海陸位置

D.大氣環流

11.關于蘭(州)-廈(門)鐵路沿線的敘述,正確的是()

A.鐵路走向自重慶到廈門段大致為西南東北方向

B.河流徑流量的年際變化自蘭州到廈門逐漸減小

C.溫度帶從蘭州到廈門呈“中溫帶-暖溫帶-亞熱帶"變化

D.自然植被自蘭州到廈門呈“荒漠-草原-森林"變化

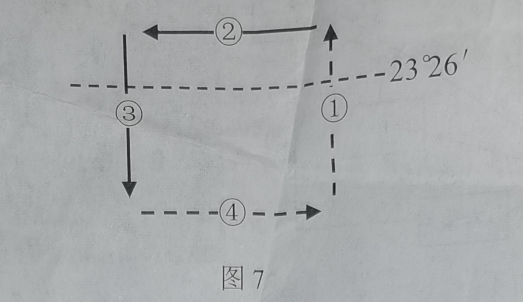

12-13(材料)圖7為某海域洋流模式圖。讀圖完成第12、13題。

12.該海域位于()

A.南半球中低緯度

B.北半球中低緯度

C.南半球中高緯度

D.北半球中高緯度

13.關于該海域的敘述,正確的是()

A.①處漁場的形成與寒暖流交匯有關

B.②處洋流的形成主要受東北信風的影響

C.③處洋流對沿岸氣候起到增溫作用

D.④處洋流與另一半球同緯度洋流性質相同

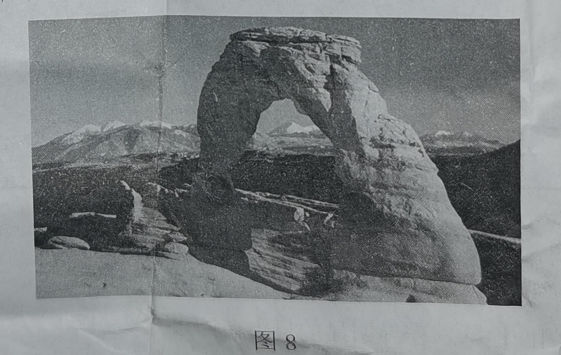

14-15(材料)圖8為美國西部“玲瓏拱門"景觀圖。讀圖完成14、15題。

14.形成“玲瓏拱門”的外力作用主要是()

A.流水侵蝕

B.海水侵蝕

C.風力侵蝕

D.冰川侵蝕

15.觀賞“玲瓏拱門”的景觀最應注意的是()

A.角度、距離

B.距離、動態

C.角度、時機

D.時機、距離

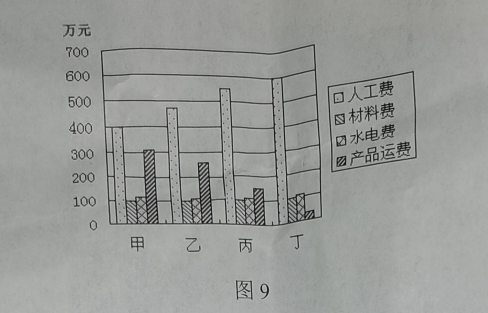

16-17(材料)圖9為某企業在甲、乙、丙、丁四地生產同一產品的成本結構比較圖。讀圖完成第16、17題。

16.甲、乙、內、丁四地經濟發展水平最高的可能是()

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

17.該企業最有可能是()

A.家電組裝

B.家具制造

C.煉鋁工業

D.制糖工業

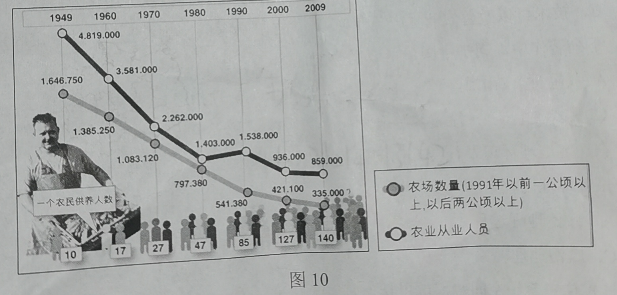

18-19(材料)隨著生產力的提升,農業生產發生很大變化。圖10為1949-2009年德國農場數量、農業從業人員、一個農民供養人數變化示意圖。讀圖完成第18、19題。

18.1949-2009年,導致德國—個農民供養人數顯著變化的主要因素是()

A.國家政策

B.資金資本

C.生產技術

D.消費市場

19.2000-2009年,導致德國農場數量及農業從業人員變化的主要原因是()

A.交通環境改善

B.城市化進程趨緩

C.全球氣候變化

D.地價房價壓力大

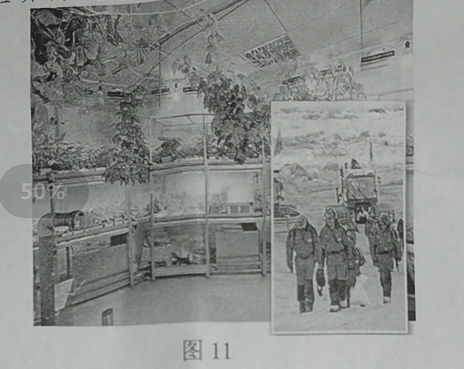

20-21.(材料)我國在南極大陸建立了多座科考站,科考人員的蔬菜供應一直是個未能很好解決的問題。2015年科考期間,能自產新鮮蔬菜(圖11)。據此完成第20、21題

20.限制南極大陸蔬菜生產的決定性因素是

A.光照

B.土壤

C.水分

D.熱量

21.科考站的溫室采用無土栽培技術,由蔬菜種植自控系統灌溉、溫度、濕度、培植燈和營養液等。據此,下列敘述正確的是()

A.農業生產不受自然條件影響

B.人類可以改變區域任何自然條件

C.技術可以改善農業生產條件

D.氣候是影響農業生產的決定因素

22.單選題下列著作中,屬于中國最早地理著作的是)

A.《禹貢》《山海經》

B.《地理指南》《海陸發見史》

C.《夢溪筆談》《徐霞客游記》

D.《穆天子傳》《鄭和航海圖》

23.在—定地理環境及社會文化條件行程、由具體政治組織或集團支配、具有一定范圍的地理區域是()

A.政治地理過程

B.政治地理結構

C.政治地理現象

D.政治地理單元

24.地理信息系統空間數據可以按多種方式分類。下列屬于按數據結構分類的是()

A.矢量數據

B.空間數據

C.地圖數據

D.影像數據

25.單選題揭示—個國家或區域工業結構演變規律的理論是()

A.工業區位論

B.霍夫曼定理

C.庫茲涅茨法則

D.雁行形態說

二、簡答題 (每題12分,共2題,共24分)

26.材料:

對學生地理科學方法的掌握狀況研究活動質量的評價是學習評價的重要內容。鐘老師遵循

《普通高中地理課程標準(實驗)》“評價建議”中對學習評價內容的規定,在地理教學過程中,加強地理觀察、地理比較教學,注重地理**活動的質量,并進行實時評價。

問題:

寫出鐘老師應遵循《普通高中地理課標準(實驗)》“評價建議中地理科學方法掌握及探究活動質量的評價”的內容要求。

對地理科學方法掌握的評價。應重點了解學生對地理觀察、區域分析與綜合、地理比較等常用地理研究方法的領悟、掌握狀況和運用水平。評價標準有:一是評價學生是否了解地理方法運用的步驟和要領;二是評價學生能否靈活運用正確的地理方法分析和解決問題。

對學生探究活動質量的評價。建議從學生能否發現和提出地理問題,提出問題的假設,獨立思考和解決地理問題,合理表達、交流探究成果等方面進行評價。

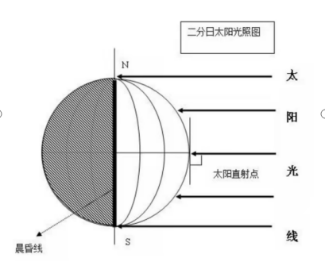

27.(材料)材料:地球公轉過程中,太陽光線直射點在北回歸線之間有規律地移動。該教學內容是地球運動的地理意義的重要組成部分。趙老師在講授地球的公轉"這一課時,運用版圖教學法,邊繪邊講,過程清晰,利于學生理解。

問題:

(1)繪制春分日太陽光照示意圖。(要求:包括赤道、南北回歸線、南北極圈、晨昏線、太陽光線、地球自轉方向) (6分)

(2)寫出趙老師運用板圖教學法指導學生學習“春分日太陽光照圖"應有的教學要點。(8分)

①春分日太陽直射赤道。

②晨昏圈平分地球,與太陽光線垂直,此時與極圈相切。

③此時,赤道太陽高度角達到最大,南回歸線及其以南地區正午太陽高度達到最小。

三、材料分析題 (每題17分,共3題,共51分)

28.(材料)材料一、

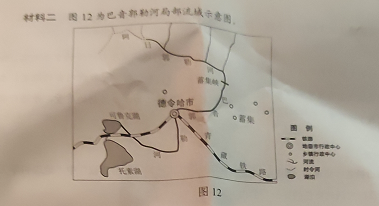

巴音郭勒河位于柴達木盆東部,發源于祁連山,全程200千米,蓄集峽以上河段山勢陡峻,河谷深切,水流湍急,巴音郭勒河出蓄集峽后注人可魯克湖,可魯克湖又與托素湖以水海相通。兩湖一咸一淡,因巴音部勒河夏季多發洪水災吉政府決定對巴音郭勒河(德令哈市段)進行河道綜合整治。

問題:

(1)簡析巴音郭勒河夏季多發洪水災害原因。(4分)

(2)判斷可魯克湖和托素湖的咸淡性質,并說明理由。(6分)

(3)分析對巴音郭勒河(德令哈市段)河道進行綜合整治后可能產生的綜合效益。(6分)

29.(材料)材料:下面是一組地理選擇題:

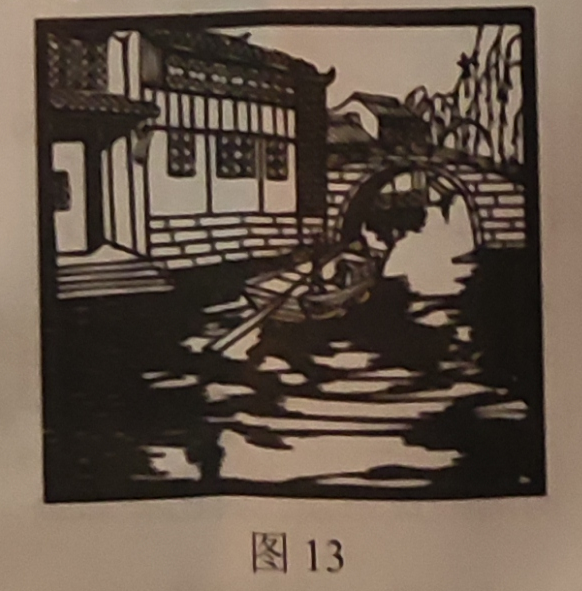

剪紙是中國傳統民間藝術,已入選聯合教科文組軍合美排物市文化透產代表作名錄,剪紙表現的內容豐富多彩,反映人們的生活環境、習俗和風情等,寄托人們的美好生活的向往。圖13是一幀剪紙作品。據此完成1一3題。

(1)單選題圖13剪紙所反映的景觀主要分布我國( )

A.四川盆地

B.華北平原

C.珠江三角洲

D.長江三角洲.

(2)形成這種景觀特征的自然條件( )

A.溝壑縱橫,降水集中

B.地勢:低平,降水充沛

C.地形封閉,排水不暢

D.山河相間,降水均勻

(3)該景觀主要分布區域具有代表性的好劇種是( )

A.川劇

B.豫劇

C.粵劇

D.越劇

(4)簡述該題的命題情景與立意(10分)

①材料情境題的特點

a考查的知識跨度大、功能全面。

b.設問的形式具有多樣性。包括敘述、說明、解釋、對比、分析、推論、應用、評價、預測等。

②材料情境題的編制要領

a.整個試題要構成一個相對完整的中心,通過考生分析情境性材料,小步驟地解答若干問題,反映出對某一地理專題知識的掌握程度。

b.選擇的情境性材料要以教學目標為依據,與確定的測目標相符。

c.盡可能采用不同形式的情境性材料編制試題,如地圖、短文、表格、統計圖、景觀圖、漫畫等。但必須適合學生已有的知識、經驗與閱讀能力。

d.情境性材料的篇幅長短要與試題的數量保持適當的比例。

設問的形式應多樣化,包括填空、選擇、簡答、繪圖、填圖、作畫等。設問的層次應有漸進性,即保持由易到難的梯度,有利于測試考生對地理基本事實材料、基本概念、原理等的理解和掌握程度,使不同程度的考生獲得有區分度的成績。

(5)簡要說明單項選擇題命制的基本要求(6分)

選擇題是目前各類學科測試使用最普遍的題型之一,包括題干、題肢兩個部分。

選擇題常見呈現方式:等值線圖組、空間想象圖題組、統計圖表題組、區域地圖題組、剖面圖和示意圖題組、概念題題組、景觀圖題組、知識結構及地理事物聯系題組、無圖考圖題組。

非選擇題題型則常包含填空題、連線題、讀圖填空題、讀圖填圖題、讀圖分析題、繪圖題、繪圖分析題、讀圖讀表分析題、文字圖標綜合分析題、文字簡答題和分析題、論證探索地理成因分析題。

30.缺

四、教學設計 (每題25分,共1題,共25分)

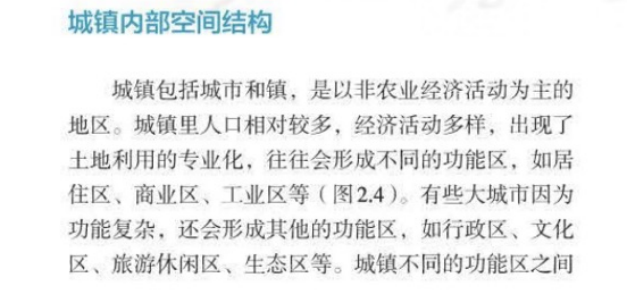

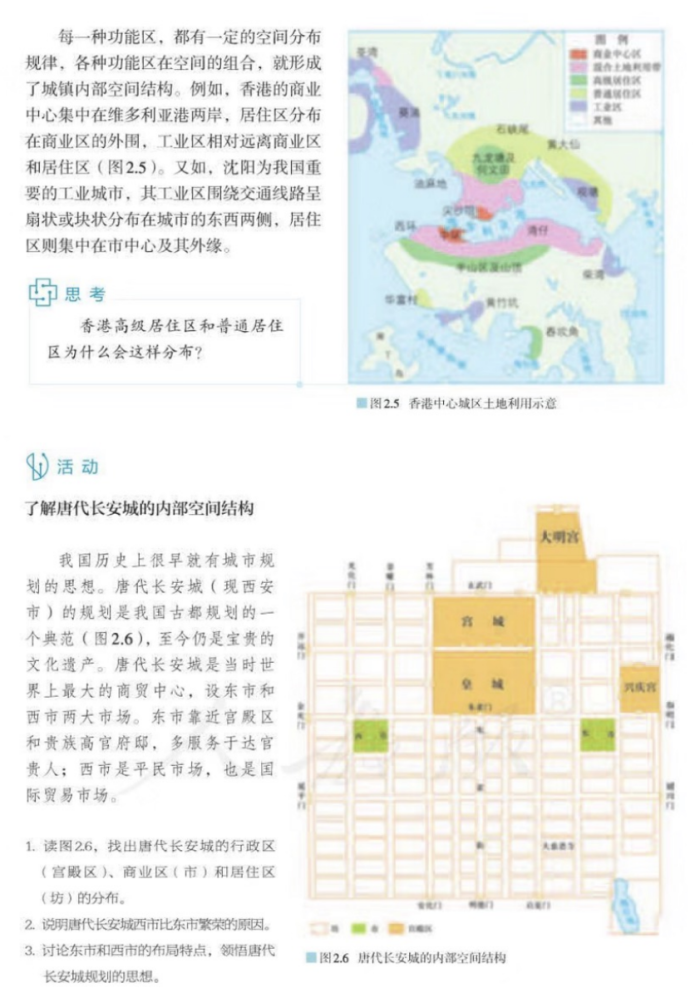

31.(材料)“區域空間結構”的圖文資料,完成教學設計任務。

材料一《普通高中地理課程標準(實驗)》內容要求:“了解區域的含義,以某區域為例,比較不同發展地理環境對人類生產和生活方式的影響”。

分析圖1-8,從交通運輸,城市發展的角度說明該區域空間結構的變化。

(1)設計本課的教學目標;(9分)

(2)設計本課主要的教學過程(包括教學環節、教師活動、學生活動),并說明設計意圖。(15分)

(1) 教學目標:

1.掌握城市土地的基本類型。

2.通過小組探究活動,利用地圖、統計表等信息對城市功能分區和空間加以分析,進而影響城市空間結構的因素。

3.通過案例分析城市功能和空間的成因,調動學生的熱情,培養學生熱愛家鄉、建設家鄉的情感,培養學生學以致用的能力。

根據設計的教學目標和教科書**.設計教學過程(應包括教學環節、教學內容、教師活動、學生活動),并說明理由。(15分)

答案

環節一:導入新課

提出問題:多媒體給大家呈現了三幅城市空間結構圖,分別是蘭州、成都和重慶,觀察三個城市的外部空間形態有什么區別。

學生活動:蘭州沿河谷分布,呈現條帶狀,成都呈團塊狀,重慶呈組團狀。

教師總結:由于地形條件的不同,城市外部呈現不同的形態,而城市內部的空間形態又是怎樣呢?今天就一起來學習城市內部空間結構。

設計意圖:通過圖片導入,激發學生表現欲望、探究欲望。

環節二:新授

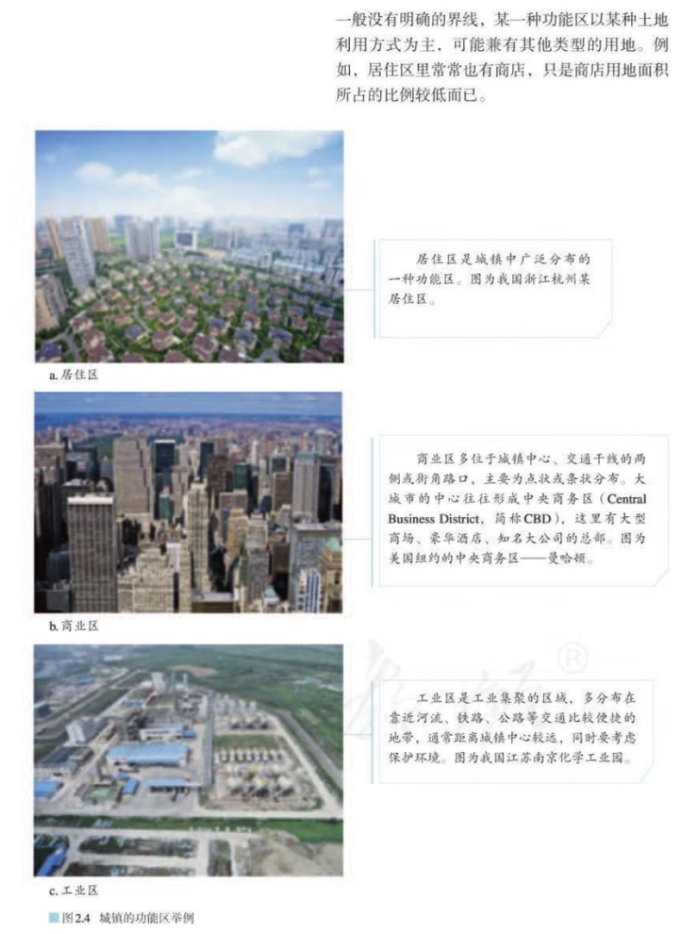

1、城市土地利用類型

提出問題:大家自主預習,找出主要的城市土地利用類型。

學生活動:商業用地、工業用地、政府機關用地、住宅用地、休憩及綠化用地、交通用地等。

設計意圖:通過自主學習,培養學生自主學習的能力。

2、城市功能區的形成

提出問題:請觀察北京市的不同功能區圖,了解城市主要的功能區并概括城市功能區的特點。

學生活動:生1:住宅區、商業區、工業區、文化區等。

生2:功能區有集中連片和界限模糊的特點。

教師總結:同種土地利用方式在空間達到集中連片的程度并且各功能區之間無明確的界限。

設計意圖:通過觀察不同的功能區圖,培養學生讀圖析圖的能力。

3、常見的城市功能區及其特點

提出問題:請根據所給的資料,歸納三種常見功能區的特點。

合作探究:

第一組:住宅區是城市中最廣泛的一種土地利用方式在大多數城市中,住宅區占據城市空間的40%- 60%,隨著住宅區的分化,還出現了中高級住宅區和低級住宅區。

第二組:商業區多位于城市中心,交通干線兩側和街角路口,主要為點狀或條狀分布,在某些大城市和特大城市的中心,還會形成中心商務區。

第三組:工業區內企業的專業化程度較高,協作性較強,由于運輸需求較大,往往靠近交通便捷的地方。

師:這三種是城市中最常見的功能區,有些大城市因功能復雜,還會形成其他的功能區,比如大專院校、科研單位、圖書館、展覽館等文化機構及設施集聚形成的文化區以及城市的行政機構集聚形成了行政區等等。

設計意圖:通過以小組為單位開展自主學習、合作學習探究學習,培養學生合作意識。

環節三:鞏固

提出問題:同學們想一想大家所知道的城市都有哪些空間結構呢?

師生總結:常見的城市空間結構有同心圓模式、扇形模式、多核心模式等經典模式。

設計意圖:經過城市功能分區的學習具備了自主學習基礎。

環節四:小結

師:今天的新課就要接近尾聲了,請回顧本節內容,請一位同學分享一 下本節課的收獲。

生:學習到了城市的不同土地利用類型,認識到了由于集聚效應而形成了城市不同的功能區并了解到了城市主要功能區的特點。

師:經過本節課的學習,我們對城市土地利用和功能分區有了更清楚的認識,也為我們學習城市內部空間結構的形成和變化打下了基礎。

環節五:作業

課后觀察課本中其他城市土地利用簡圖,分析其功能區的空間分布特點。

考試題庫>>教師資格證考試題庫試題免費刷

備考資料>>教師資格證各科思維導圖下載

零基礎如何備考?233網校零基礎暢學班購課即送教材,送面試課程,筆試面試一次搞定!免費試聽>>