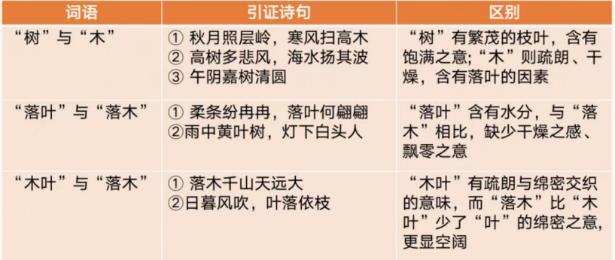

11.閱讀某教師在教學《說“木葉”》時設計的表格,根據要求回答問題。

對上述表格內容的相關分析,正確的是( )。

A.從內容上看,本節課屬于“文學閱讀與寫作”任務群的教學

B.教師引導學生抓住文章中的重要概念,辨析概念之間的關系

C.表格的作用是通過梳理提煉,提升學生賞析作品語言的能力

D.表格橫向的三個維度體現了由點到面、逐步拓展的教學邏輯

12.閱讀《氓》教學實錄片段,按照要求回答問題。

師:本單元的學習任務之一是品味詩歌之美,讓我們先從細節中去探究。比如詩中多次寫到淇水,朗讀相關詩句,體會其中蘊含的感情,說說這些細節有什么作用。(學生齊讀)

生:“送子涉淇”寫女主人公在淇水送別“氓”,淇水見證了她對愛情的癡迷。

生:“淇水湯湯”描寫了淇水水流盛大的樣子,仿佛也在為女主人公被拋棄而傷心流淚。

生:“淇則有岸”這句詩說淇水有岸反襯出女主人公認為自己如果與氓“偕老”,就會有無邊的迷惘,淇水成為她迷惘時的精神寄托。

師:大家都說得很有道理,淇水既是故事發生的環境要素,也是女主人公人生經歷和情感歷程的見證,詩中的淇水是音樂劇的背景。

對上述教學實錄片段的相關分析,正確的是() 。

A.將“品味詩中細節”作為本課的學習重點,符合單元學習要求

B.教師重點通過指導學生朗讀來體會“淇水”中蘊含的復雜情感

C.教師指導學生調動生活經驗理解“淇水”在表情達意中的作用

D.教師對學生思考的總結,目的在于將零散的古詩詞知識系統化

13.閱讀教研論文片段,按照要求回答問題。

統編教材選擇性必修上冊第一單元中的《別了,“不列顛尼亞”》是一篇別具一格的新聞報道。在教學中應突出標題獨特之處,引導學生進行文本分析。第一,角度和句式。作者選擇了英國皇家游輪“不列顛尼亞”號撤離香港這個角度進行報道,用“別了,‘不列顛尼亞’”這個特殊的句式作為標題,這樣寫有什么作用?

對上述教研論文的理解,正確的是( )。

A.新聞教學應突出引導學生認識標題的抒情性、標志性、象征性

B.新聞教學應通過把握結構、品析語言,準確理解新聞的真實性

C.學生應抓住包含強烈感情色彩的詞句,體會新聞語言的典型性

D.學生通過分析對比等手法,能認識到學習新聞要關注其獨特性

14.閱讀某教師單元教學敘事片段,按照要求回答問題。

在“走近魯迅”的任務教學中,我首先引導學生從《狂人日記》《藥》《鑄劍》中深入領悟魯迅小說主題與敘事藝術的和諧統一,分析其結構上采用的新形式,以及其文學的獨特視角;從《燈下漫筆》《“友邦驚詫”論》中學習體會魯迅雜文。從現象入手,層層剖析、犀利冷峻的行文風格;從《過客》中的路分析魯迅散文詩里的獨特意象,以及隱含的深層含義。繼而,我引導學生聯系在必修課中學過的魯迅作品,進一步認識魯迅在“立人”思想、文對上述教學敘事片段的理解與分析,不正確的是( )。

A.精讀魯迅作品,把握其精神內涵與藝術價值,是本專題的學習內容和目標

B.領悟魯迅小說的敘事藝術,旨在把握其文學視角的獨特性和形式的獨創性

C.采用單篇精讀的方式來教學,是由于散文詩與小說、雜文的文體特點不同

D.作為選修專題學習,既要注重與必修專題的銜接,又要有一定深度和難度

15.閱讀某教研組集體備課的研討記錄片段,按照要求回答問題。

教研組長:這周教學統編教材版高中語文選擇性必修上第二單元,本單元寫作教學內容是“審題與立意”,請大家談談備課的想法。

教師1:我認為審題必須要抓住關鍵,弄清題旨。要引導學生抓住題干或所給材料中的關鍵詞句,挖掘有價值的信息,提煉歸納,把握命題者的意圖。重點思考題目中的核心概念是什么,應該如何界定,可以從哪些方面立意。

教師2:我認為立意要具體、明確。可以引導學生在題目或給定材料的范圍之內自選合適角度或劃定中心思想,選擇小切口,進行深挖掘,從特定的題材中體現主旨。

教師3:還要關注立意多角度性。可以引導學生多角度思考問題,辯證地分析事理,鼓勵他們從常見的自然現象中開掘新的意義,從而形成新的見解。

對上述研討記錄片段的理解和分析,不正確的是( )。

A.教師1提出的抓住材料關鍵信息的方法,側重培養學生的審題能力

B.教師2主張的“小切口,深挖掘”是提高學生立意能力的有效策略

C.教師3強調立意要有獨創性,說明教師重視學生思辨性思維的培養

D.教師3在對“審題與立意”的思考上,比教師1和教師2都更深入