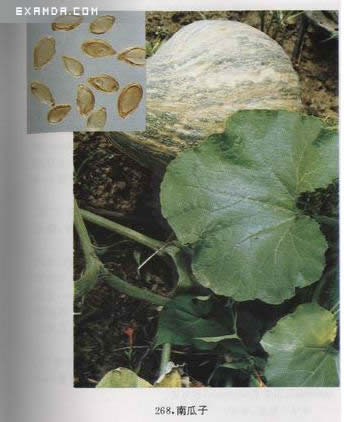

【藥 名】:南瓜子

【拼 音】:NANGUAZI

【英文名】:Cushaw Seed

【來 源】:為雙子葉植物藥葫蘆科植物南瓜的種子。

【功 效】:驅蟲,利尿,止咳,療痔。

【主 治】:治絳蟲,蛔蟲,產后手足浮腫,百日咳,痔瘡。

【性味歸經】:《陸川本草》:“甘,平。”

入肺,腎二經。

【用法用量】:內服:煎湯,1~2兩;研未或制成乳劑。外用:煎水熏洗。

【用藥忌宜】:《綱目拾遺》:“多食壅氣滯膈。”

【藥物配伍】:配檳榔,殺蟲消積,行氣助運,驅邪扶正,諸蟲可除。配茯苓,健脾除濕,利中帶補。配萊菔子,消降兼施,氣順痰消,食積得化,咳喘得平。配桑白皮,瀉肺火,潤肺燥,平肺氣,助清肅,標本兼顧,止嗽要對。配蘆薈,殺蟲除積,功效大增。配雞內金,健脾和胃,殺蟲除疳,扶正去邪,攻補兼施。

【別 名】:南瓜仁(《科學的民間藥草》)、 白瓜子(《東北藥植志》)、金瓜米(《陸川本草》)

【處方名】:南瓜子、南瓜仁、生南瓜子

【商品名】:南瓜子,以子粒肥大、飽滿、干燥者為佳。

【動植物資源分布】:全國大部分地區均產。

【藥材的采收與儲藏】:夏秋間收集成熟種子,除去瓤膜,曬干。

【拉丁名】:藥材Semen Cucurbitae原植物Cucurtita moschata Duch.

【考 證】:出自《現代實用中藥》。

【生藥材鑒定】:干燥成熟的種子,呈扁橢圓形,一端略尖,外表黃白色,邊緣稍有棱,長約1.2~2厘米,寬約0.7~1.2厘米,表面帶有毛茸,邊緣較多。種皮較厚,種臍位于尖的一端;除去種皮,可見綠色菲薄的胚乳,內有2枚黃色肥厚的子葉。子葉內含脂肪油,胚根小。氣香,味微甘。以干燥、粒飽滿、外殼黃白色者為佳。

【中藥化學成分】:含南瓜子氨酸(Cucurbitine)、脂肪油、蛋白質及維生素A、B 、B2、C,又含胡蘿卜素(Carotene)。脂肪油中的主要成分為亞麻仁油酸、油酸、硬脂酸等的甘油酯。