高中歷史《動蕩中變化的近代社會生活》

一、考題回顧

題目來源:5月18日 山東省臨沂市 面試考題

試講題目

1.題目:動蕩中變化的近代社會生活

2.內容:

鴉片戰爭前的中國,物質文化生活與社會習俗多沿襲傳統。從當朝皇帝到達官貴人,穿長袍馬褂,吃滿漢美食,住深宅大院;平民百姓則粗食布衣,住普通民居。當時,無論服飾是否華麗,都以中國自產棉布、絲綢縫制;無論食物是否精美,都為各地自產之物。

鴉片戰爭以后,西方列強在中國通商口岸設廠、開店、辦銀行,還舶來一些洋貨,西方文化逐步滲透到國民生活中。“洋布”“洋裝”漸漸進入中國城市百姓生活。辛亥革命以后,孫中山結合中西樣式設計的中山裝,受到新派人士的歡迎。到了20世紀二三十年代,中國的服裝更是五花八門,有人穿西服,有人穿粗布大衫,還有人穿旗袍,學生裝在青年人中成為文化教養的象征,而仿照歐洲風格的裙子也流行于大城市中。

中國傳統飲食十分豐富,各地城鎮中多有地方特色的飲食習慣,如南方人喜吃米飯、海鮮;北方人喜歡面食、肉類。各地還有一些風味點心或菜肴。鴉片戰爭后,在通商口岸和一些大城市里開始出現西餐館,還有面包房、咖啡店,吃西餐成為有錢人的一種時尚。

隨著中國開設通商口岸越來越多,在中國沿海和內地的大城市,設立了外國人的使、領館區。西方建筑樣式在中國傳統民居中引人注目,一些官員和商人也建起歐式洋房或中西合璧的豪宅。

近代中國社會風俗也受到西方民主思潮的影響。戊戌變法時的維新派,主張“斷發易服”“廢止纏足”,并改革傳統的婚姻制度。辛亥革命前后,“斷發易服”具有了反清革命的色彩。民國時期,政府頒布剪辮易服和廢止纏足等法令。在大城市里,婚喪儀式由繁瑣愚昧,改為簡約文明。

與大城市相反,近代中國的廣大農村仍處在落后、封閉的狀態。農民依然過著貧窮的生活,遇到災荒,流離失所,凍餓而死于路途中是常有之事。傳統的風俗習慣,在農村堅若磐石地沿襲下來。

3.基本要求:

(1)10分鐘內完成試講。

(2)了解近代社會變遷的原因。

(3)采用兩種不同的教學方法。

答辯題目

1.社會生活變遷與政治、經濟發展有何關系?

2.小組討論式課堂教學應注意哪些原則?

二、考題解析

【教學過程】

環節一:新課導入

教師出示新舊婚禮服飾的圖片,并請同學觀察后談談新式婚禮的優點,根據學生回答,引出我國婚姻習俗是從什么時候改變的?順勢導入新課。

環節二:新課教學

(一)變遷的背景

1.教師出示晚清時期的社會生活現狀的相關圖片,請學生結合所學知識進行簡單概括。

學生回答,教師組織總結:還未打開國門的中國,物質文化生活于社會習俗多沿襲傳統。平民百姓住著普通民居,粗食布衣,都是中國自產棉布、絲綢縫制。

2.教師出示鴉片戰爭后中國社會變化的相關史料,組織學生閱讀材料后總結出現變化的原因。材料如下:

材料 咸豐九年(1859),在海關司稅李泰國的緊逼下,清廷將總稅務司升格為中國海關行政的最高首腦,并委任李泰國為近代中國海關第一任總稅務司,這位大英帝國的海關代表,不僅“霸占”了中國海關的最大權利,還在其任期內將司稅改為稅務司,稅務司的實際地位就相當于各地海關行政之最高長官。此外清廷的海關系統還包括:海政局、同文館和郵政局。西方殖民主義者利用武力、利誘官員等手段進一步控制了清廷海關大權,為其傾銷工業產品,掠奪原材料及初級產品提供了便利。

師生問答,最后總結:隨著西方列強侵略的加劇,中國的經濟結構發生了質的變化,自給自足的自然經濟開始解體,洋務運動創辦了大量近代企業,民族資本主義產生,中國開始向近代化邁進,中國經濟開始陷入資本主義世界市場,成為列強的原料產地和商品銷售市場。隨之而來的西方文化也逐步滲透到國民生活中。

(二)變遷的內容

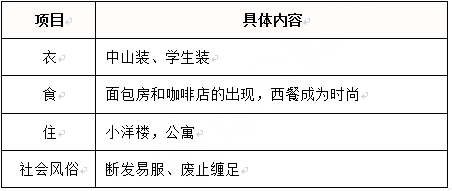

教師播放老舍先生的《茶館》影視劇片段,組織學生按照歷史興趣小組,結合教材,從衣、食、住和社會習俗四個方面進行總結,完成黑板上的表格

(三)變遷的特點

教師介紹:社會生活的變化給人們帶來了很多便利,但并不是所有的中國人都能感受到這一變化。之后利用多媒體展示相關圖片,組織學生進行小組討論,探究近代社會變遷有哪些特點?

學生討論回答,師生總結:近代中國被迫打開國門,西方列強的侵略也是從沿海開始,簽訂條約之后,開通了許多大城市作為通商口岸,這些城市也最先接觸西方生活;與大城市相反,近代中國的廣大農村仍處在落后、封閉的狀態。傳統的風俗習慣,在農村中還是保留下來了。

環節三:小結作業

1.小結:師生共同總結本課知識。

2.作業:中山裝是近代中國比較流行的服飾之一,它的發明者孫中山先生對這件衣服的每一處地方都有寓意,請同學課下搜集相關資料,下節課分享交流。

【板書設計】

動蕩中變化的近代社會生活

(一)背景

經濟結構的改變

(二)內容

衣、食、住、行

(三)特點

城市快,農村慢

沿海快,內陸慢

【答辯題目解析】

1.社會生活變遷與政治、經濟發展有何關系?

【參考答案】

一定時期的政治、經濟、思想決定一定時期的社會生活。近代以來社會政治變革、民主思潮的推動和社會經濟的發展,如戊戌變法、辛亥革命、新文化運動、五四運動、中華人民共和國的成立、“文化大革命”、改革開放等;自然經濟的瓦解、近代民族工業的產生和發展、改革開放促進了生產力的迅速發展等。這些因素都決定了社會生活的變遷。

2.小組討論式課堂教學應注意哪些原則?

【參考答案】

(1)因材施“論”:在課堂上讓學生討論的問題應該是學生感到似懂非懂的問題,課堂討論的問題一次不宜太多,討論的時間也不能太遲且難易適中。

(2)組內異質,組間同質:分組時,可以給本班學生按成績、語言表達能力、性格、組織能力等方面排個隊,然后再進行優化組合,并從中挑選一位性格較為開朗、組織能力較強的學生作為該組的組長,在實施討論時給本組分配角色,組織討論,做好討論記錄。

(3)組織性:教師在課堂中應深入每一個活動小組,引導他們的討論,讓每個學生都有話說,樹立他們的自信心和自尊心。給組內每位成員落實相應的任務和要求。在討論前除了有明確的分工外,還必須落實相應的討論要求。

申明:本文真題及解析來源于網絡,僅供考生學習參考之用,如有侵權,請聯系刪除!

下載233網校APP,可獲取教師資格證面試真題!

小編推薦:教師資格證面試考試流程 面試考生須知

通關秘籍:教師資格證面試如何快速通關?233網校講師將面試情景還原,助你一舉攻下“結構化面試+試講+答辯”三大內容,實戰通關!免費體驗>>