三大產業(1985年,國家統計局)

1、 第一產業:農業(包括林業、牧業、漁業等)

2、 第二產業:工業(包括采掘業、制造業、自來水、電力、煤氣) 建筑業

3、 第三產業:(發展性概念)第一、二產業外的各行業――主要是服務性行業(包括交通運輸業、郵電通信業、倉儲業、金融保險業、餐飲業、房地產業、社會服務業等)

《中華人民共和國國家標準(GB/T4754-94)》――第一次對我國國民經濟行業進行詳細劃分

新《國民經濟行業分類》國家標準(GB/T4754-2002)――(2002年開始歷時近4年)借鑒聯合國《國際標準產業分類》(ISIC)的分類原則(按經濟活動同質性原則劃分行業)和結構框架,根據我國情況調整1994年標準中與分類原則不相符內容,大量充實第三產業新興活動,對原采掘業和制造業進行刪減,并為與國際標準銜接,新增或調整部分行業類別,增減相抵,比1994年標準新增4個門類、3個大類、28個中類、67個小類。經過調整與修改,新標準共有行業門類20個,行業大類95個,行業中類396個,行業小類913個,基本反映出我國目前行業結構狀況。

四、我國上市公司的行業分類(證券市場建立之初)

《上市公司行業分類指引》(中國證監會,2001年4月4日)――以國家標準(GB/T4754-94)為主要依據,借鑒聯合國國際標準產業分類、北美行業分類體系有關內容

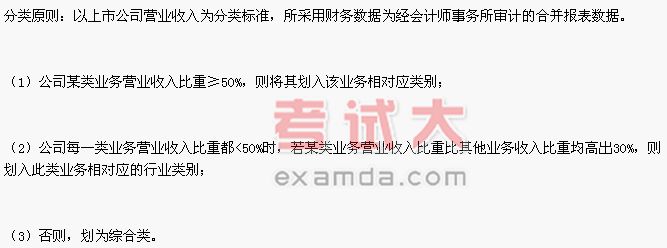

分類對象:中國境內證券交易所掛牌交易的上市公司

適用范圍:非強制性標準,適用于證券行業內各有關單位、部門對上市公司分類信息進行統計、分析及其他相關工作

編碼方法:將上市公司經濟活動分為門類、大類兩級,中類作為支持性分類參考。制造業門類和大類間增設輔助性類別(次類)。總體編碼采用層次編碼法,類別編碼采取順序編碼法,門類為單字母升序編碼,制造業下次類為單字母加一位數字編碼,大類為單字母加兩位數字編碼,中類為單字母加四位數字編碼。各類中帶有“其他”字樣的收容類,以所屬大類相應代碼加“99”表示。大類、中類均采取跳躍增碼,以適應今后增加或調整類屬需要。

管理機構:

(1)中國證監會負責《指引》的制定、修改、完善、解釋,對上市公司所屬類別備案;

(2)證券交易所負責分類《指引》的具體執行,包括上市公司類別變更等日常管理工作和定期向中國證監會報備對上市公司類別的確認結果。

(3)未經交易所同意,上市公司不得擅自改變公司類屬。上市公司因兼并、置換等原因而營業領域發生重大變動,可向交易所提出書面申請,并同時上報《調查表》。

分類結構與代碼:13個門類,90個大類和288個中類。

A 農、林、牧、漁業 B 采掘業 C 制造業

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 E 建筑業 F 交通運輸、倉儲業

G 信息技術業 H 批發和零售貿易 I 金融、保險業

J 房地產業 K 社會服務業 L 傳播與文化產業 M 綜合類