一、臨時救助要求、對象及方式與標準

臨時救助基本內容 | |

總體要求 | 1、臨時救助工作要堅持應救盡救,確保有困難的群眾都能求助有門; 2、堅持適度救助,著眼于解決基本生活困難、擺脫臨時困境; 3、堅持公開公正,做到政策公開、過程透明、結果公正; 4、堅持制度銜接,加強各項救助、保障制度的銜接配合,形成整體合力; 5、堅持資源統籌,政府救助、社會幫扶、家庭自救有機結合。 |

救助對象 | 1、家庭對象 因火災、交通事故等意外事件,家庭成員突發重大疾病等原因; 2、個人對象 因遭遇火災、交通事故、突發重大疾病或其他特殊困難的家庭; 3、臨時救助對象沒有本地戶籍的限制,只要符合條件即可。 |

救助方式與救助標準 | 1、救助方式:發放臨時救助金、發放實物、提供轉介服務的方式提供臨時救助; 2、救助標準:與當地經濟社會發展水平相適應,其標準向社會公布。 |

二、加強和改進臨時救助的最新規定

臨時救助法規新增內容 | |

細化明確對象范圍和類別 | 1、及難型救助對象:因火災、交通事故等意外事件,家庭成員突發重大疾病及遭遇其他特殊困難等原因導致; 2、支出型救助對象:因教育、醫療等生活必需支出突然增加超出家庭承受能力所導致的; |

優化審核審批程序 | 1、急難型臨時救助:注意時效性,簡化審核審批程序; 2、支出型臨時救助:嚴格執行申請、受理、審核、審批程序,規范各個環節工作要求。 |

科學制定救助標準 | 1、救助對象困難情形,確定救助類型; 2、救助對象困難程度,確定救助檔次; 3、可與當地最低生活保障標準掛鉤,分類細化救助標準。 |

拓展完善救助方式 | 1、根據救助對象情況,綜合運用發放臨時救助金、發放實物和提供轉介服務等。 2、急難型救助對象:一次審批、分階段救助;直接發放現金或實物。 |

加強與慈善救助的鏈接 | 積極培育發展以扶貧濟困等為宗旨的慈善組織,廣泛動員慈善組織參與臨時救助工作。 |

三、流浪乞討人員救助基本內容

流浪乞討人員救助基本內容 | |

救助對象 | 1、流浪、乞討人員:臨時食宿、急病救治、協助返回; 2、公安機關和行政有關人員發現流浪、乞討人員,告知其向救助管理機構求助; 3、殘疾人、未成年人、老年人和行動不便其他人員,引導、護送到機構; 4、突發急病人員,通知急救機構救治。 |

救助形式 | 1、救助站救助;縣級以上城市人民政府根據需要設立流浪乞討人員救助站。 2、受助人員的救助期限,一般不超過10天;特殊情況,報上級民政主管部門備案。 |

救助內容 | 1、提供食物;2、提供住處;3、站內突發急病,及時送醫院救治;4、幫助與親戚和所在單位聯系;5、對沒有交通費返回,提供乘車憑證。 |

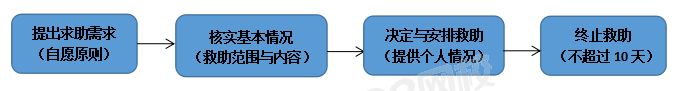

四、流浪乞討人員救助程序

五、小結

臨時救助是我國社會救助體系的一個重要部分,其內容多樣,國家在臨時救助法規政策以及實施上有制度化的多元化的救助方式。與原教材相比,該內容有較大的增改,隨著臨時救助法規的不斷完善,其相關規定有對應的變化。考生在復習的時候,掌握臨時救助的對象、標準,了解新增規定以及流浪乞討人員的救助。