三、視覺

(一)視覺刺激與視覺器官

以眼睛為感受器,辨別外界物體明暗、顏色等特性的感覺叫作視覺。產生視覺的適宜刺激是可見光,是波長為380~780納米的電磁振蕩,即可見光譜,如圖4—3所示。

視覺器官如圖4—4所示。眼球是一個透明的球體,人們之所以能夠看見物體,是因為光線進入到了人們的眼睛內。光線先進入到角膜,然后通過眼前房,之后再通過瞳孔進入晶狀體,最后通過玻璃體投射到視網膜。眼睛利用晶狀體來調節物體的遠近,晶狀體通過改變形狀

聚焦物體,變薄聚焦遠處物體和變厚聚焦近處物體。同時,眼睛利用虹膜內肌肉的舒張和收縮改變瞳孔的大小,來調節進入眼睛的光線量。

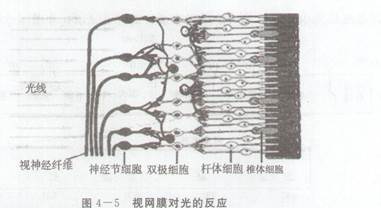

眼睛接受光線之后通過視網膜將光波轉換為可為大腦接受的神經沖動。視網膜是由很多層面以及多種神經細胞組成的,如圖4—5所示。光能通過視網膜上對光敏感的椎體細胞和桿體細胞完成神經沖動的轉化,這里椎體細胞和桿體細胞就是光感受器。光能作用于處于視網膜邊緣的椎體和桿體細胞發生化學變化產生神經沖動。這些神經沖動激活臨近的雙極細胞,雙極細胞再激活臨近的神經節細胞。來自神經節細胞網絡的軸突會聚于一點,形成信息傳遞到大腦的視神經。而視網膜的中心是對顏色和空間細節檢測都十分準確、視覺最敏銳的區域——中央凹。這個區域只有椎體細胞沒有桿體細胞。椎體細胞將神經沖動傳導到神經節細胞,進而將神經沖動傳到中央凹部位的皮層區域,這就很好地保存了椎體細胞的精確信息,以檢測細節問題。

在每一只眼睛中,大約有650萬個椎體細胞對光亮的顏色和光線起作用,而有近1億個桿體細胞在黑暗中幫助人們活動。椎體細胞形成顏色視覺對細節敏感,而桿體細胞形成黑白視覺對弱光敏感。如果光線變暗的話,椎體細胞開始失去效用,而桿體細胞仍能保持較高的敏感性。這也就解釋了人能夠在暗光中看見物體但看不到顏色的原因。

①光線進入眼睛后引發視網膜后壁的桿體和椎體細胞的光化學反應;②化學反應再來激活雙極細胞;③之后雙極細胞激活神經節細胞,神經節的軸突會聚成視神經。視神經把信息傳遞到大腦枕葉的視皮層。

雖然椎體和桿體細胞如此之多,但在每只眼睛中仍有一個區域不存在這些細胞。這個區域稱為盲點,是視網膜上視神經離開視網膜的區域。但在日常生活中人一般不會感覺到盲點的存在,主要有兩個原因:一是雖然兩個眼睛上都存在盲點,但一只眼睛的感受器可以加工另一只眼睛中的盲點區域;二是大腦可以從盲點周圍區域獲得相應的感覺信息。

(二)視覺現象

光有三個物理特征:波長、振幅及純度。波長決定了光的色調,不同波長的光有不同的顏色。振幅表示光的強度,它所引起的視覺的心理量是明度。純度表示光波成分的復雜程度,它引起視覺的心理量是飽和度。由于光的這些物理特性,從而產生了一系列的視覺現象。

1.視覺的絕對感覺閾限與差別感覺閾限。

(1)明度的絕對感覺閾限與差別感覺閾限。在正常情況下,人眼對光的強度具有極高的感受性,感覺閾限很低。據測定,人眼對7~8個光量子起反應,甚至在某些情況下對2個光量子就能發生反應。在大氣完全透明、能見度很好的條件下,人眼能感覺到1公里遠處1/4燭光的光源。視覺對光的強度的差別閾限在中等強度時近似于1/60。但在光刺激極弱時,比值可達1/1;光刺激極強時,比值可縮小到1/167。

明度的絕對感覺閾限與差別感覺閾限的大小與光刺激作用在視網膜的部位有關。桿體細胞多分布在距中央凹16 °~20°處。根據桿體細胞的特性,因而明度的絕對感覺閾限值較低;反之,錐體細胞聚集在中央窩部位,對光強的差別感受性較高。眼睛對暗適應越久,對光的反應越敏感。波長500毫微米左右的光比其他波長的光更容易被覺察到。光刺激離中央凹8°~12°時,視覺有最高的感受性;刺激盲點時,對光完全沒有感受性。

(2)波長的絕對感覺閾限與差別感覺閾限。在整個光波中,人眼只能看見全部波長中的很小一部分。在可見光波范圍內,人對不同波長的感受性有差別。在明視覺條件下,椎體細胞對550毫微米的光(黃綠色)感受性最高。但在暗視覺條件下,桿體細胞對511毫微米波長的光(藍綠色)感受性最高。當人們從錐體視覺(明視覺)向桿體視覺(暗視覺)轉變時,人眼對光譜的最大感受性將向短波方向移動,因而出現了明度的變化。在日常生活中,我們常會遇到這種現象:如在陽光照射下,紅花與藍花可能顯得同樣亮,而當夜幕降臨時,藍花似乎比紅花更亮些。這是由于人們的視覺機制由明視覺轉向了暗視覺,當暗視覺占優勢時,對藍綠色感受性提高。這個現象由捷克物理學家浦肯野于1824年發現,因此又稱為“浦肯野現象”。

2.視敏度。視覺辨別物體細節的能力叫視敏度。在醫學上把視敏度稱為視力。視敏度與視網膜物像的大小有關,而視網膜物像的大小則決定于視角的大小。視角就是物體的大小對眼球光心所形成的夾角。同一距離,物體的大小同視角成正比;同一物體,物體距離眼睛的遠近同視角成反比。視角大,在視網膜的物像就大。一個人辨別物體細節的尺寸越小,也就是分辨兩點的視角越小,表示一個人的視敏度越高,視力越好。常用測定視敏度的視標有“C”字形和“E”字形。視角等于1分時,正常的眼睛是可以分別感受到兩個點的。因為1分視角的視像大小是4.4微米,相當于一個椎體細胞的直徑。從理論上說,物體的兩點分別刺激到兩個視錐細胞上,因而能把它們區分開來。如果視角小于1分,物體兩點刺激在同一視錐細胞上,這樣就覺察不出是兩個點了。正常人的視力為1.0,但有的人可達1.5,甚至更高。這不僅取決于中央凹椎體細胞的直徑,也取決于大腦皮質視區的分析能力,即對于兩個相鄰椎體細胞產生不同程度興奮的分析能力。

影響視敏度的因素較多。首先起決定因素的是光線落在視網膜的哪個部位。如果光線恰好落在中央凹,這一部位視錐細胞密集且直徑最小,因此視敏度最大。如果光線落在視網膜周圍部分,則視敏度大減。此外,明度不同、物體與背景之間的對比不同、眼的適應狀態不同等,也都對視敏度有一定的影響。

(三)顏色視覺

1.顏色的基本特征。顏色具有三個基本的特性:色調、明度和飽和度。我們已經知道,色調主要取決于光波的波長。在只有一種波長的單色光時,色調的感覺直接對應于該色光的物理維度。例如,當510納米的波長占優勢時,光源看起來是綠色的;而當600納米的波長占優勢時,光源看起來就是黃色的。明度是指顏色的明暗程度,主要取決于照明的強度和物體表面的反射系數。飽和度是指顏色的純度和鮮明程度。純色具有最大的飽和度,如鮮紅、鮮黃等;柔和的、渾濁的和清淡的顏色飽和度居中,像加上白色、灰色或其他色調的顏色,如嫩綠、紅紫等;而灰色的飽和度為0,是完全不飽和的顏色。當光的三種基本特性相互融合共同分析顏色時,人可以區分出近700萬種不同的顏色。

2.顏色混合。不同顏色之間的混合并不是簡單的相互疊加,這種混合分為兩種情況:色光混合與顏料混合。色光混合是當各種不同的波長同時作用于眼睛時在視覺系統中實現的混合。它遵循一種加法過程,稱為加法顏色混合。在日常生活中,人們所看到的大多數色光都是由不同波長的光線混合而得到的。人眼對色光混合而產生的視覺現象遵循以下三個定律:

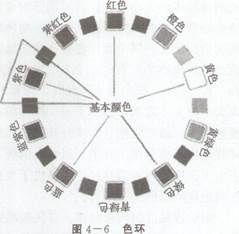

(1)互補律。每一種色光都有另一種同它相混合而產生白色或灰色,這兩種色光稱為互補色。例如,藍色和黃色、綠色和紫色、紅色和青色混合都能產生白色,因此它們都為互補色,如圖4—6所示。當經過色環中心相互對應的兩種色光相混合,就會產生白光,如將橙黃色光與藍光相混合就會產生白光,而這兩種色光就為互補色。

(2)間色律。混合兩種非互補色就會產生一種新的混合色或介于兩者之間的中間色。如圖4—6所示,將紅與綠混合,根據混合的比例不同,可以得到介于它們之間的橙、黃、黃橙等各種顏色。取光譜上的紅、綠、藍三原色,按一定比例的波長混合可以產生各種顏色。

(3)代替律。不同顏色混合后可以產生感覺上相似的顏色,可以互相代替,而不受原來被混合顏色所具有的光譜成分的影響。假如:顏色A=顏色B,顏色C=顏色D,則A+C=B+D;又如,A+B=C,假設X+Y=B,則A+(X+Y)=C。這就是代替律,現代色度學就是以它為基礎而建立的。

顏料混合是將兩種顏料在調色板上混合之后作用于視覺系統引起的。它遵循一種減法過程,稱為減法顏色混合。如果人將黃色顏料與藍色顏料相混合會產生綠色顏料。這是因為,黃色顏料吸收了紅、橙和藍色光線,而藍色顏料吸收了紅、橙、黃色光線,反射出大部分的藍色和少量的綠色光線。當黃色和藍色混合時除了兩者共同吸收的光線外,黃色顏料還吸收了藍色顏料反射出的藍色光線。因此,只有綠色光線沒有被吸收而反射出來被視覺系統接受。

3.色覺缺陷。在實際生活中會發現,有些人并不能很好地識別顏色,即有一種色覺上的缺陷,這種缺陷又分為色弱和色盲。色弱者在正常的光照下對識別顏色不會有問題,但由于他們對光的感受性均低于正常人,因此在刺激光較弱的情況下幾乎分辨不出任何顏色。

色盲則多是因為他們沒有椎體細胞——即全色盲,或椎體細胞有缺陷而產生部分色盲。全色盲并不多見,只占人口中的0.001%。他們生活在黑白世界中,不能感知其他顏色。而半色盲主要是紅綠色盲與黃藍色盲,他們分辨不出相應的紅綠顏色或黃藍顏色。

(四)色覺理論

解釋色覺現象的理論很多,其中楊一赫爾姆霍茨的三色說和黑林的四色說影響最大。

1.楊一赫三色說。楊于1801年首先提出三原色假設,1860年由赫爾姆霍茨在其基礎上發展的三色說被后人合稱為楊一赫三色說。

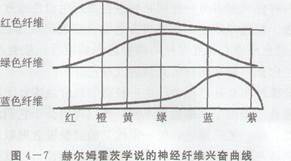

三色說假設在視網膜上存在著三種不同的顏色感受器,它們分別含有對紅、綠、藍敏感的視色素。每種感受器只對光譜上的特定波長最敏感,其峰值如圖4—7所示,紅色感受器對長波最敏感,綠色感受器對中波最敏感,藍色感受器對短波最敏感。當某種光刺激作用于感受器時,它所引起的興奮程度不同,從而產生相應的顏色感覺。各種顏色感覺就是各感受器相應的有比例活動的結果,如紅色感受器的興奮活動占優勢則產生紅色感覺等。當三個感受器興奮程度相同時,則產生白色光的感覺。

2.黑林四色說。四色說又稱拮抗說,是黑林在1874年提出的。他假設視網膜上存在著三對感光視素,即黑一白視素、紅一綠視素、黃一藍視素。它們在光刺激下表現為對抗的過程,黑林稱之為同化作用和異化作用。這三對視素的同化和異化過程就產生各種顏色。光刺激時,黑一白視素異化,產生白色感覺;無光刺激時,黑一白視素同化,產生黑色感覺。同樣,紅光刺激時,紅一綠視素異化,產生紅色感覺;綠光刺激時,紅一綠視素同化,產生綠色感覺。黃光刺激下異化黃一藍視素,產生黃色感覺;藍光刺激同化黃一藍視素,產生藍色感覺。由于各種顏色都含有一定的白色成分,因此每一種顏色除了影響其本身的視素活動外,還影響白一黑視素的活動。圖4—8表示三對視素的同化和異化作用:XX’線以上表示異化作用,以下表示同化作用。a、b、c三條曲線分別表示白一黑視素、黃一藍視素和紅一綠視素的異化作用和同化作用。曲線a的形狀表明光譜飽和色的明度成分,從曲線a可見黃綠色是光譜中最明亮的顏色。各種色覺就取決于這三種視素活動相對幅度的大小。黑林的理論認為,視錐細胞能感受紅、綠、黃、藍四種顏色,因而也稱為四色說。

近年來,隨著科學技術的發展,采用顯微分光光度法及單細胞電生理學等方法,可以證明人的視網膜上確實存在著三種感色的錐體細胞,每種錐體細胞的色素在光照射下吸收某些波長而反射另一些波長的光,這對三色說是有力的支持。另外,三色說很好地解釋了顏色混合現象與負后象現象。但是,三色說無法解釋色盲現象。因為根據三色說理論,只有紅、綠錐體細胞同時興奮才能產生黃色感覺,所以紅一綠色盲者不應具備黃色感覺。但實際上,紅綠色盲者卻具有黃色感覺。黑林的拮抗過程說也能解釋許多色覺現象,但卻無法解釋三原色混合可以獲得光譜上眾多相似顏色視覺的現象。這兩種學說曾長期對立,爭論不休,似乎很難統一。

現代神經生理學研究表明,在視網膜中確實存在三種視錐細胞,分別對440毫微米、530毫微米和570毫微米光譜很敏感。同時,在視覺通路中還發現對白一黑、綠一紅、藍一黃三類反應起拮抗作用的神經細胞。赫維奇和詹姆森把現代神經生理學的研究成果概括如圖4—9所示。該理論認為,色覺的信息加工可分為兩個階段:第一階段,視網膜有a、β、γ三種視錐細胞分別對440毫微米、530毫微米、570毫微米最為敏感。它們有選擇地吸收光譜不同波長的輻射,同時又可單獨產生白一黑反應。第二階段,在神經興奮由視錐細胞向視覺中樞傳導過程中,這三種反應又重新組合,最后形成三對拮抗的神經反應,即藍一黃、綠一紅和白一黑反應。總之,色覺信息是按層次加工的:在視網膜水平上是按楊一赫爾姆霍茨三原色而發生的;而在視覺系統更高級的水平上存在著功能對立的細胞,沖動在此處的編碼傳遞過程是按黑林的拮抗過程說而進行的。

遼寧教師資格證VIP班:怎樣讓備考才萬無一失?233網校教師資格,講師帶你告別盲目備考,輕松掌握考點!零基礎VIP班,不過免費重學!點擊免費試聽>>