(一)聽覺刺激與聽覺器官

聲波振動鼓膜產生的感覺就是聽覺。引起聽覺的適宜刺激是頻率(發聲物體每秒鐘振動的次數)為16~20 000赫茲的聲波。低于16赫茲的振動是次聲波,高于20 000赫茲的振動是超聲波,都是人耳不能接受的。接受聲波刺激的感受器是內耳柯蒂氏器內的毛細胞。當聲音刺激經過耳朵傳達到內耳柯蒂氏器內的毛細胞時,引起毛細胞興奮,毛細胞的興奮沿著聽神經傳達到腦的聽覺中樞,這就產生了聽覺。

要能夠聽見聲音,必須將聲波轉換成可以被大腦接受的神經信號,而這一轉換就是在耳朵中完成的。首先,外耳將聲波會聚在一起,并通過聽管傳遞到鼓膜;然后中耳通過由3塊聽小骨(錘骨、砧骨、鐙骨)組成的聽骨鏈把鼓膜的振動傳遞到內耳中被稱作耳蝸的類似蝸牛形狀的螺旋管中。耳蝸是充滿液體的螺旋管,其中基底膜位于中央并貫穿始終。當鐙骨振動位于耳蝸底部的卵圓窗時,耳蝸中的液體使基底膜發生振動,同時振動了與基底膜相連的毛細胞。毛細胞的運動會觸發臨近神經纖維的沖動,進而神經纖維會聚成聽神經離開耳蝸,并到達腦干的耳蝸核。在此聽神經進行神經交叉活動,從一只耳朵來的刺激傳到兩側大腦半球顳葉的聽皮層,進而進行大腦內部的信號加工,如圖4—10所示。

(二)聽覺現象

1.音高、音響和音色。聽覺器官對聲波的反應表現為音高、音響和音色。

(1)音高。音高是聲音的高低。音高是由聲波頻率引起的心理量。頻率高,聲音聽起來尖高;頻率低,聲音聽起來低沉。但除頻率之外,聲音強度即振動的振幅大小也影響音高。人所能感覺到的聲音的頻率范圍是20~2 000Hz(赫茲),對1 000Hz左右頻率的聲音感受性最高,對5 000Hz以下的聲音和5000Hz以上的聲音則需根據頻率的不同相應地增加強度才能被感覺到。所以,音高不等于聲音的物理頻率,它是一種心理量。

年齡對音高的感受性有較大影響。一般來說,隨著年齡的增大而感受性降低。對不同頻率的聲音,人的差別感受性不同,一般來說頻率越低,差別感受性越高。例如,40分貝2 000Hz的聲音,差別感覺閾限為3Hz。同樣40分貝,但是1 000Hz的聲音,差別感覺閾限則為30Hz。

(2)音響。音響是由聲波振動的幅度(強度)引起的心理量。聲波振動的幅度大,聲音聽起來就響,給人一種大聲的感覺;振動的幅度小,聲音聽起來就弱,給人一種柔和的感覺。人耳能接受相當大范圍的音強差,既能聽到手表秒鐘的滴答聲,也能聽到飛機掠過頭頂的轟鳴聲,兩者之間的強度相差懸殊。除聲波的振幅影響音響外,頻率對音響也有作用。音響的感受范圍是0~120分貝。120分貝以上的聲音引起的不再是聽覺而是壓痛覺。人們剛剛能聽到的

1 000Hz的聲波的最小聲音強度為0分貝,記為0dB(1分貝為1/10貝爾,貝爾為聲壓單位)。換句話說,0dB以1 000Hz聲音的絕對閾限為基準,即1 000Hz的絕對閾限為0dB。表4—3列出了各種常見聲音的分貝水平。

表4—3分貝表

分貝水平 |

舉例 |

耳朵沒有保護,作用多長時間可損壞聽力 |

|

O |

人耳能聽見的最低聲音(閾限) |

|

|

30 |

安靜的圖書館,竊竊私語 |

|

|

40 |

遠離交通路段的安靜的辦公室、起居室、臥 室 |

|

|

50 |

遠方的車輛、電冰箱、微風 |

|

|

60 |

6米處的空調聲音、一般性交談 |

|

|

70 |

頻繁的交通路段、嘈雜的飯店 |

長期處于其中聽力會受到傷害 |

|

80 |

地鐵、城市中繁忙的交通路段、0.6米處的警 鐘鳴響、工廠噪音 |

大于8小時 |

|

90 |

大卡車的聲音、噪音很大的機械設備、印壓 機、割草機 |

小于8小時 |

|

100 |

鏈鋸、人聲沸騰的商場、氣壓鉆床 |

2小時 |

|

120 |

搖滾音樂會、沙暴、雷鳴 |

即刻,很短的時間 |

|

140 |

爆炸、噴氣式飛機 |

任何爆炸對聽力都是危險的 |

|

180 |

宇宙飛船起飛 |

不可避免的聽力受損 |

(3)音色。音色是反應聲波混合特性的心理量,人們根據它能把具有相同音高和音響的聲音區分開來。例如,不同樂器演奏同一音符,人仍然能把它們區分開來,其原因在于它們的音色不同。音色主要取決于聲能在不同頻率上的分配模式。當不同聲音混合在一起時,人仍然可以聽出組成該混合聲的各種聲音的音色,而不會產生一種新的合成的音色,除非它們的基頻是相同的。因此,在有其他聲音存在時,對聲音音色的鑒別與在一復合聲中一組諧波的共同的周期性有關。純音是指只有一種頻率和振幅的聲音。但是,現實世界中大部分的聲音都是多頻率和多振幅組成的復雜聲波。

2.聲音的混合與掩蔽。

(1)共鳴。由聲波的作用而引起的共振現象叫共鳴。產生共鳴的物體的振動叫受迫振動。產生共鳴的條件是振動物體的振動頻率與鄰近物體的固有頻率相同,這樣才會產生共鳴。例如,將兩個頻率相同的音叉鄰近而置,敲擊其中一個,另一個也會振動發音。

(2)強化與干涉。當兩個聲波振動頻率相同相位相反時,它們的相互作用使得合成聲波振幅減小,音響減弱。當兩個聲波振動頻率相同、相位相同時,它們的相互作用使人感覺音響增強了。如果兩個頻率相近的聲波相互作用,其結果是交替地發生強化與干涉,合成波的振幅產生周期性的變化,人將聽到一種音響有起伏的拍音。

(3)差音與和音。當振幅大致相同、頻率相差30Hz以上的兩個聲波進行相互作用時,可以聽到差音與和音,也可以聽到拍音。差音是兩個聲波頻率之差的音調,和音是兩個聲波頻率之和的音調。辨別差音與和音需要經過一定的訓練。

(4)聲音的掩蔽。兩個聲音同時到達耳朵相混合時,人只能感覺到其中一個聲音的現象叫聲音的掩蔽。起干擾作用的叫掩蔽音,想要聽到的叫被掩蔽音。聲音的掩蔽分三類:一是純音對純音的掩蔽。研究發現,掩蔽音強度高,掩蔽效果好;掩蔽音的頻率與被掩蔽音頻率接近時,掩蔽效果好。二是噪音對純音的掩蔽。研究發現,噪音強度低時,掩蔽效果好;噪音強度高時,掩蔽效果下降。三是噪音和純音對語言音的掩蔽。研究發現,噪音的掩蔽效果比純音的好,并且噪音強度越大掩蔽效果越好。

(三)聽覺理論

地點說與頻率說在一定程度上解釋了聽覺系統對聲音頻率的編碼。

1.地點說。地點說的基本假設是基底膜由不同地點感受不同頻率的聲音刺激,所產生的神經沖動傳達到腦便產生不同的音高感覺。地點說又分為共鳴說和行波說。

共鳴說由赫爾姆霍茨在1863年提出。赫爾姆霍茨在考察內耳結構時,觀察到耳蝸中包含很多神經感覺單位,它們依次排列在基底膜上。耳蝸底部的基底膜窄,頂部基底膜寬;基底膜上,底部的橫纖維短,頂部的橫纖維長。他認為,基底膜的橫纖維是感音的共鳴要素。由卵圓窗傳來的振動迅速傳遍前庭階,但基底膜的橫纖維只是有選擇地對一定的頻率發生共鳴。就像豎琴的琴弦對不同頻率的聲波發生共鳴那樣:短纖維對高頻率發生反應,長纖維對低頻率發生反應;一條纖維只對一種聲波頻率發生反應。由于橫纖維的振動轉化為神經興奮,傳到聽覺中樞便產生不同音高的聽覺。共鳴學說把基底膜上大約24 000條橫纖維看成是對16~2 0000Hz聲波的共鳴要素。

后來的研究表明,這個理論有嚴重的缺陷。首先,按共鳴說的要求計算,蝸頂部的纖維應比蝸底部纖維長1 000倍。但實際情況并非如此,蝸頂處橫纖維僅有352~430微米,蝸底的約為64~128微米。其次,貝克西對新鮮尸體的耳蝸進行直接觀察,沒有發現基底膜的橫纖維有足夠的共振張力(而這對于共鳴說是必不可少的)。他發現,基底膜受到運動液體振動時是以行波的形式發生振動的,基底膜橫纖維很少是孤立起作用的,于是提出了行波說。根據貝克西的行波學說,聲波的振動作用于卵圓窗時,基底膜便產生相應的振動。振動從蝸底開始,逐漸向蝸頂推行,振動的幅度也隨著逐漸加大,到基底膜的某一個部位,振幅達到最大值,然后振動停止前進而消失。隨著外來聲波頻率的不同,基底膜最大振幅的所在部位也不同。聲波頻率越低,最大振幅部位越靠近蝸頂;頻率越高,最大振幅部位越接近蝸底,如圖4—11所示。耳蝸底部的基底膜對高、低音都能發生振動,而頂端只對低音刺激發生振動。這就是聽覺的行波說。這個學說認為,基底膜對不同頻率聲音的分析,決定于最大振幅所在的位置。

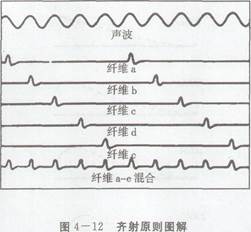

2.頻率說。頻率說是由拉瑟福德在1886年提出的。他認為,聲音的頻率是由聽神經中神經元發放的速率來編碼的。例如,聽到一個頻率為2 000Hz的聲音,聽神經的第一級神經元每秒鐘必須發放2 000個動作電位。但生理學的研究表明,聽覺通路中的單一神經元沖動發放速率根本不能快于1 000Hz。也就是說,單一的聽覺神經纖維是不能傳遞人類聽覺范圍的所有頻率的。為此,溫弗爾在1949年提出了齊射說。他認為,聲音頻率在400Hz以內時,單一神經纖維以符合頻率的發放速率發放沖動。但當頻率增高時,由于神經纖維之間存在著合作和相互聯系,就產生神經齊射現象。這樣,神經纖維發放沖動的總效應就能體現聲波的頻率。但當聲波頻率超過5 000Hz時,聽神經就不再產生同步放電。因此,齊射說只能對5 000Hz以下的聲音的聽覺進行解釋。如圖4—12所示,每條纖維對每種聲波做出反應,反應的匯集代表聲波的全部頻率。

對聲波頻率的聽覺編碼很可能像色覺理論一樣,既包括地點說也包括頻率說。聽覺信息在基底膜上按照行波說編碼,在神經傳導通路上按照頻率說編碼,然后神經沖動傳到大腦皮質聽覺區就產生音高聽覺。

遼寧教師資格證VIP班:怎樣讓備考才萬無一失?233網校教師資格,講師帶你告別盲目備考,輕松掌握考點!零基礎VIP班,不過免費重學!點擊免費試聽>>