四、情緒理論

(一)詹姆斯一蘭格理論

一般認(rèn)為情緒先于反應(yīng)。例如,你會(huì)沖某人大叫(反應(yīng)),因?yàn)槟愀械綒鈶?情緒)。然而于1884年,詹姆斯?fàn)庌q道,早在亞里士多德時(shí)代就提出,這個(gè)順序是相反的——你的感覺(jué)晚于你的軀體反應(yīng)。如詹姆斯說(shuō):“我們一旦知覺(jué)到激動(dòng)我們的對(duì)象,立刻就引起身體上的變化;在這些變化出現(xiàn)之前,我們對(duì)這些變化的感覺(jué)就是情緒。”他還說(shuō):“我們感到難過(guò),因?yàn)槲覀兛奁鈶嵰驗(yàn)槲覀兌窢?zhēng),害怕因?yàn)槲覀冾澏丁!碧m格認(rèn)為,情緒是一種內(nèi)臟反應(yīng)。他說(shuō):“情感,假如沒(méi)有身體屬性,就不存在了。”總之,他認(rèn)為,情緒就是對(duì)有機(jī)體內(nèi)部和外部生理變化的意識(shí)。

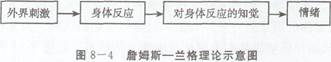

情緒刺激引起身體的生理反應(yīng),而生理反應(yīng)進(jìn)一步導(dǎo)致情緒體驗(yàn)的產(chǎn)生,這一觀點(diǎn)被稱為詹姆斯~蘭格理論。根據(jù)這一理論,體驗(yàn)到一個(gè)刺激引起的自動(dòng)喚醒和其他軀體行動(dòng)后才會(huì)產(chǎn)生特定的情緒,如圖8—4所示。他們片面強(qiáng)調(diào)外周神經(jīng)系統(tǒng)的作用,忽視了中樞神經(jīng)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)與控制作用。

(二)坎農(nóng)一巴德理論

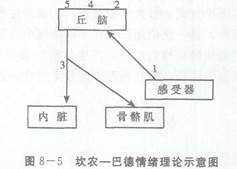

坎農(nóng)一巴德的情緒理論是由坎農(nóng)和巴德提出的一種情緒理論,主張丘腦在情緒形成中起重要作用。1927年,坎農(nóng)提出了丘腦說(shuō),后來(lái)得到巴德支持并加以擴(kuò)充,故稱坎農(nóng)一巴德情緒學(xué)說(shuō)。他們提到,內(nèi)臟反應(yīng)同情緒無(wú)關(guān)——即使通過(guò)手術(shù)切斷內(nèi)臟同中樞神經(jīng)系統(tǒng)的聯(lián)系,實(shí)驗(yàn)動(dòng)物仍然會(huì)繼續(xù)存在情緒反應(yīng)。他們還辯論道,外周神經(jīng)系統(tǒng)的反應(yīng)顯然太慢了,不足以成為引發(fā)情緒的源頭。

坎農(nóng)認(rèn)為,丘腦是情緒活動(dòng)的中樞。在正常情況下,丘腦是由大腦皮層抑制的,但強(qiáng)烈的刺激可超越皮層的抑制而直接激活丘腦,產(chǎn)生情緒反應(yīng)。對(duì)某種刺激習(xí)得的情緒反應(yīng)是通過(guò)皮質(zhì)實(shí)現(xiàn)的,刺激先傳到大腦皮層,根據(jù)記憶被認(rèn)識(shí),然后解除了對(duì)丘腦的情緒機(jī)制的抑制,使之發(fā)動(dòng)情緒反應(yīng)。巴德也得到同樣的結(jié)論,即內(nèi)臟反應(yīng)不是情緒反應(yīng)的主要內(nèi)容。相反,一個(gè)情緒喚醒的刺激同時(shí)產(chǎn)生兩種效應(yīng)通過(guò)交感神經(jīng)系統(tǒng)導(dǎo)致軀體上的喚起,并通過(guò)皮層得到情緒的主觀感覺(jué)。坎農(nóng)一巴德理論說(shuō)明了情緒刺激產(chǎn)生的兩種同時(shí)反應(yīng)——喚醒和情緒體驗(yàn),它們沒(méi)有因果關(guān)系,如圖8—5所示。

(三)沙赫特的情緒認(rèn)知理論

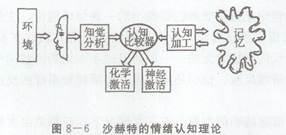

20世紀(jì)60年代初,沙赫特和辛格提出,情緒的體驗(yàn)是一種生理喚醒和認(rèn)知評(píng)價(jià)相結(jié)合的狀態(tài),兩者對(duì)于情緒的發(fā)生同等重要。

1962年沙赫特和辛格共同設(shè)計(jì)了一個(gè)實(shí)驗(yàn):把被試分為幾組,除一組是控制組外,另外三組都是實(shí)驗(yàn)組。給所有被試注射藥物,告訴被試注射的是維生素,目的是考察實(shí)驗(yàn)對(duì)視覺(jué)的影響。但控制組注射的是生理鹽水,實(shí)驗(yàn)組注射的是腎上腺素。三個(gè)實(shí)驗(yàn)組被試的生理變化是相同的,但告知三組被試的內(nèi)容不同,分為正確告知組、未告知組和錯(cuò)誤告知組。三組被試對(duì)生理反應(yīng)的認(rèn)知是不同的,看他們?cè)谛揽旌蛻嵟瓋煞N不同的情景下的表現(xiàn)會(huì)有什么不同,結(jié)果發(fā)現(xiàn),由于實(shí)驗(yàn)組被試對(duì)生理變化的認(rèn)知不同,他們所產(chǎn)生的情緒體驗(yàn)也有很大的區(qū)別。正確告知組的被試和控制組的被試反應(yīng)相同,他們不受生理變化的影響;另外兩個(gè)實(shí)驗(yàn)組的被試情緒卻受到很大的影響。這說(shuō)明,生理變化在情緒的發(fā)生中肯定是會(huì)出現(xiàn)的,但對(duì)情緒體驗(yàn)來(lái)說(shuō)卻不是決定性的,決定性的因素是對(duì)外界刺激和對(duì)身體變化的認(rèn)知。因此,情緒狀態(tài)是由認(rèn)知過(guò)程(期望)、生理狀態(tài)和環(huán)境因素在大腦皮層中整合的結(jié)果,如圖8—6所示。沙赫特將認(rèn)知因素納入到對(duì)情緒發(fā)生的解釋,這對(duì)情緒的認(rèn)識(shí)又是一個(gè)進(jìn)步。

這個(gè)情緒喚醒模型的核心部分是認(rèn)知,通過(guò)認(rèn)知比較器把當(dāng)前的現(xiàn)實(shí)刺激與儲(chǔ)存在記憶中的過(guò)去經(jīng)驗(yàn)加以比較。當(dāng)知覺(jué)分析與認(rèn)知加工間出現(xiàn)不匹配時(shí),認(rèn)知比較器就產(chǎn)生信息,動(dòng)員一系列的生化和神經(jīng)機(jī)制,釋放化學(xué)物質(zhì),改變腦的神經(jīng)激活狀態(tài),使身體適應(yīng)當(dāng)前情境的要求,這時(shí)情緒就被喚醒了。

(四)當(dāng)代情緒理論模型

由于情緒的復(fù)雜性,心理學(xué)家對(duì)它的理論解釋是多種多樣的。現(xiàn)代觀點(diǎn)認(rèn)為,前述的每一種理論都有其合理的和不合理部分。詹姆斯一蘭格理論正確地指出了喚起和行為反饋對(duì)情緒體驗(yàn)的作用;坎農(nóng)一巴德理論提出丘腦和大腦皮層等在生理喚醒中的先后順序。后來(lái)他們的研究又發(fā)現(xiàn),杏仁核為情緒的喚醒理論提供了另一條快速信息通道;沙赫特的學(xué)說(shuō)中指出了認(rèn)知的重要性。的確,對(duì)一個(gè)情境的評(píng)價(jià)方式會(huì)極大地影響我們的情緒過(guò)程。然而,沙赫特的理論忽略了情緒的其他因素作用。此外,這一理論還缺乏在不同情境中的普遍適用性。例如,幼兒還不會(huì)評(píng)價(jià)自己的情緒,而我們?nèi)绾谓忉屗麄兊那榫w產(chǎn)生過(guò)程?當(dāng)代情緒理論研究的總趨勢(shì)是,心理學(xué)家力圖將各種研究結(jié)果加以綜合,把幾種理論的要點(diǎn)放在一起,合成一個(gè)當(dāng)代情緒理論模型,如圖8—7所示。

認(rèn)知評(píng)價(jià)導(dǎo)致生理喚醒、行為、面部表情、姿勢(shì)以及情緒體驗(yàn)。喚起、行為和表情可增加情緒體驗(yàn),情緒體驗(yàn)又可影響評(píng)價(jià),而評(píng)價(jià)則又進(jìn)一步影響喚起、行為、表情和情緒體驗(yàn)。

遼寧教師資格證VIP班:怎樣讓備考才萬(wàn)無(wú)一失?233網(wǎng)校教師資格,講師帶你告別盲目備考,輕松掌握考點(diǎn)!零基礎(chǔ)VIP班,不過(guò)免費(fèi)重學(xué)!點(diǎn)擊免費(fèi)試聽(tīng)>>