對學習動機的理論觀點可以歸為三類:第一類,屬于行為主義學派觀點,如強化理論;第二類,屬于人本主義心理學的觀點,如需要層次論;第三類,屬于認知學派的觀點,如成就動機論、成敗歸因論和自我效能論等。

(一)強化理論

強化理論是行為主義學派的觀點。行為主義心理學家不僅用強化來解釋學習的發生,而且用它來解釋動機的產生。他們認為,動機是強化的結果。強化可以增強學習過程中某種反應發生的概率,使行為與刺激之間的聯結得到加強和鞏固。在學習過程中,受到強化的學生,將會進一步增強學習動機;相反,沒有受到強化的學生,就會減弱其學習動機。

行為主義者強調的是外部動機作用,例如,強調外部事件或來自外部的獎賞、強化的作用,而不大考慮學習本身的情況。因此,在實際應用于教育工作時,強調分數、等級以及對學習的其他外部獎賞等。強化理論曾在教育領域中盛行過一段時間,也取得了一定的效果,但由于它只強調了引起學習行為的外部力量,而忽視了人的學習行為的自覺性與主動性,因而有較大的局限性。

(二)需要層次論

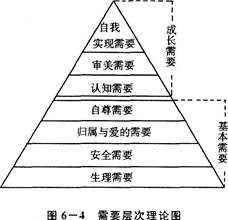

需要層次理論是人本主義心理學理論在動機領域的體現,以美國心理學家馬斯洛為代表人物。他認為人的行為是受需要驅使的。人的基本需要有七種:生理的需要、安全的需要、愛與歸屬的需要、尊重的需要、認知的需要、審美的需要和自我實現的需要,如圖6—4所示。七種基本需要按一定順序逐級上升。只有低一級需要基本滿足后,高一級需要才能成為行為動力。在七種需要中,前四個為缺失的需求,其共同點是由于生理或心理上缺失而導致的,這類需要是人們生存所必需的,對生理和心理健康十分重要,必須得到一定程度滿足。后三個是成長的需求,其共同點是需要的強度不會因需要得到滿足而減弱或消失,反而會增強,成長需要使人的追求永無止境,缺失需要與成長需要互相制約、相互影響。一方面,基本需要是成長需要的基礎,基本需要未得到滿足,成長需要就不會產生;另一方面,成長需要對基本需要有引導作用。高一級需要產生時,低級需要并不消失。同一時期內,人就有多種需要并存,但有的需要占主導地位。

學習動機屬于生長需要中的求知需要。要使學生產生求知需要,必須首先滿足他們的基本需要。在現實的學校生活中。學生最主要的缺失性需要往往是“愛”和“自尊”,只有那些讓學生感到民主、輕松的氛圍,才能調動學生的學習積極性。例如,如果學生感到了老師對他的理解、尊重,他就會愿意學習、樂于接受新觀念、樂于創造和冒險。教育中的皮格馬利翁效應,就是在教師滿足學生被關注、被愛、被期待需要基礎上,促進學生學習積極性的典型案例,詳見“知識鏈接”內容。

基于馬斯洛需要層次理論,教師應注重為學生創設一個良好的成長環境,使學生感到教師是公正的、愛護并尊重自己的,自己不會因為出差錯而遭到嘲笑和懲罰。學生只有在各種缺失性需要都獲得滿足后,才會不斷成長,達到自我實現的理想境界。

(三)成就動機論

最早研究成就動機的是美國哈佛大學的心理學家默里,他最早提出成就需要的概念,并把它定義為:克服障礙,施展才能,力求盡快盡好地解決某一難題的需要。后來,在默里思想的基礎上,麥克來倫對之加以研究,阿特金森加以修正,最終發展為成就動機理論。

阿特金森認為,成就動機由兩種不同的傾向組成:追求成功的動機傾向與避免失敗的動機傾向。

追求成功的傾向(Ts)由三種變量決定:追求成功的動機強度(Ms)、成功的主觀可能性(Ps)和成功的誘因價值(Is)。其中,Is=1一Ps,即如果成功的可能性低,那么成功的誘因價值就越大。

追求成功的行為傾向Ts=Ms×Ps×Is

避免失敗的傾向(Tf)同樣由三種變量決定:避免失敗的動機強度(Mf)、失敗的主觀可能性(Pf)和避免失敗的誘因價值(If)。其中,Is=1一Pf,即如果失敗的可能性低,那么失敗的誘因價值就越大。

回避失敗的行為傾向Tf=Mf×Pf×If

面臨任務時,兩種傾向通常同時起作用,成就動機的總強度等于追求成功的傾向與回避失敗的傾向之和。追求成功傾向占優勢會使人奮發向上,避免失敗傾向占優勢會使人遲疑退縮,兩種傾向勢均力敵則會造成激烈的心理沖突。一個人對成就行為最終是趨向還是回避,要取決于Ts與Tf的強度。當個體的行為傾向Ts+Tf為正值,這種人追求成功的成分多于回避失敗的成分,屬于追求成功型(求成型);當個體的行為傾向Ts+Tf為負值,這種人追求成功的成分低于回避失敗的成分,屬于回避失敗型(避敗型)。

成就動機水平不同的人在選擇目標和完成任務上也不同。求成型的人傾向于選擇難度適中的任務,喜歡選擇有50%把握的、有一定風險的工作,通過完成任務提高其自尊心,獲得心理上的滿足。避敗型的人傾向于選擇或者非常容易或者非常難的任務,回避有50%把握的工作。選擇容易的任務可以避免失敗;選擇過難的任務,即使失敗也能找到借口以減少失敗感。

這種選擇能防止自尊心受到傷害和產生心理煩惱。

因此,教師對力求成功者,應通過給予新穎且有一定難度的任務,安排競爭的情境,嚴格評定分數等方式來激起其學習動機;而對于避免失敗者,則要安排少競爭或競爭性不強的情境,如果取得成功則要及時表揚給予強化,評定分數時要求稍稍放寬些,并盡量避免在公眾場合下指責其錯誤。

(四)成敗歸因理論

歸因理論是一種比較系統的認知動機理論,以美國心理學家維納為主要代表人物。維納對個體在行為之后,對自己行為結果成功或失敗的認知解釋進行了集中研究,并認為這種解釋是復雜而多維的,并將影響其今后類似行為動機的強弱。因此,維納的歸因理論又稱成敗歸因理論。

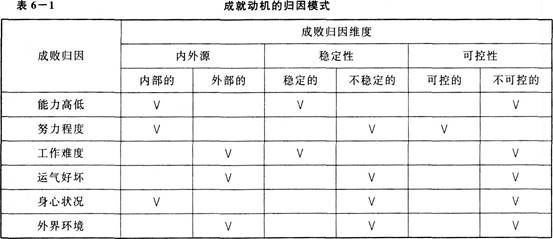

歸因指個體對某一事件或行為結果的原因的推斷過程。維納提出了歸因的三個維度:內外源、穩定性、可控性。根據內外源維度,可將行為成功與失敗的原因分成內部的和外部的;根

據穩定性維度,可將原因分成穩定的和不穩定的;根據可控性維度,又可將原因分成可控的和不可控的。維納認為人們通常將自己行為的成功或失敗歸為以下六種原因:能力強弱、努力程度、任務難易、運氣好壞、身心狀況和外界環境。這六種主要原因又分別納入三個維度:內外源、穩定性、可控性。維納成敗歸因的六因素、三維度關系如表6—1所示。

維納認為,個人對其行為成敗的歸因能引起個體不同的心理變化,影響個人期望的改變和情感反應(歸因后果),歸因后果又影響后繼的行為。首先,歸因將導致人們對下一次成就行為結果的期待發生變化。如果把成就行為歸結為努力或運氣這些不穩定的因素,那么對下一次成就行為結果的期待與這一次成就行為的實際結果可能不一致。比如,把成功歸結為努力因素,那么可能產生下一次也成功的期待,也可能不產生,因為努力是不穩定的。但如果把成就行為結果的期待歸結為能力或任務難度這些穩定的因素,那么對下一次成就行為結果的期待往往與這一次成就行為結果是一致的。比如,把失敗歸結為能力差,那么人們就會擔心下一次還會失敗,因為能力是比較穩定的。其次,歸因還影響到個體的情感反應。把成就行為歸結為內部因素,會出現較強的情感反應,在成功時感到滿意自豪,失敗時感到內疚和羞愧。比如,如果一個人將成功歸于能力,有助于增強個體的自我效能感,進而有利于以后的學習;如果將失敗歸于能力,會使學生容易放棄努力,久而久之,就會產生習得性無助感,變得無助、冷漠,聽之任之,破罐子破摔。相反,把成就行為歸結為外部因素,不論成功還是失敗,都不會出現太強的情感反應。可見,歸因影響個體的期待與情感反應,進而影響下一步成就的強度。在教學中引導學生形成積極的、進取的歸因是十分必要的。在課堂上,學生會不斷地接受有關自己學業表現的各種信息,這些信息或者是源于他人的比較,或者源于某種標準的比較。

歸因理論能幫助教師更好地理解學生是如何解釋和利用這些反饋信息的,也為教師如何給予恰當的反饋,使之具有最大的激勵作用提供了積極的建議。

(五)自我效能論

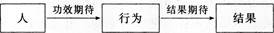

自我效能感是美國社會心理學家班杜拉于1977年提出的一個概念,指個人對自己是否具有通過努力成功完成某種活動的能力所持有的主觀判斷與信念。它來自班杜拉對功效期待與結果期待的區分。結果期待指一個人對某一特定的行為將造成某種結果的估計,如學生認為認真聽課會獲得好成績,他就可能認真聽課。功效期待指一個人能成功地執行某種可以產生一定結果的行為的信念。當確信有能力進行某一活動時,一個人就會有高度的“自我效能感”,就會去進行那一活動。如學生感到自己能夠聽懂課,才會真正認真聽課。

自我效能感理論認為,影響自我效能形成的因素主要有以下幾種:

1.個人自身行為的成敗經驗。它是影響自我效能感的最主要的因素。一般來說,成功經驗會提高效能期望,反復的失敗會降低效能期望。但需要指出的是,成功經驗對效能期望的影響還要受個體歸因方式的左右。如果個體把成功的經驗歸因于外部的不可控的因素(如運氣、難度等)就不會增強效能感,把失敗歸因于內部的可控的因素(如努力)就不一定會降低效能感。因此,歸因方式直接影響自我效能感的形成。

2.替代性經驗。他人的替代經驗也會影響自我效能。當個體看到與自己的能力水平相當的人在活動中取得成功時,便相信當自己處于類似活動情境時,也能獲得同樣成功,從而提高自我效能。反之亦然。

3.言語勸說。通過說理讓學生相信自己具有能力,相信自己能夠勝任學習活動,完成學習任務,就會給學生增添學習活動的動力,增強克服困難的毅力。言語勸說因其簡便、有效而得到廣泛應用。

4.情緒喚醒。高水平的喚醒使成績降低而影響自我效能,當人們不被討厭刺激所困擾時更能期望成功。比如,緊張焦慮、精力不佳,容易降低人們對自我效能的判斷。班杜拉的研究表明,自我效能是學習行為的決定因素之一,自我效能感在學習活動中對學生的心理和行為具有多方面的影響:

1.決定學生對學習活動的選擇及對活動的堅持性。自我效能感高的學生會選擇富有挑戰性的任務,并期望獲得成功。例如,體育自我效能感水平較高的小學生,會更多地選擇體育活動。反之,學生就會逃避那些自己感到不能勝任的活動。

2.影響學生對待學習困難的態度。具有高度自我效能感的學生會有較強的學習自信心,他會在困難面前不退縮逃避,以自己堅定的意志力克服困難,努力實現既定的目標。相反,自我效能感低的人。因懷疑自己的能力,在困難面前缺乏自信,畏首畏尾,不敢向困難挑戰。

3.影響學習任務的完成。自我效能感高的學生相信自己的學習能力,再加上運用正確的學習方法,所以,就很容易掌握和領會所學的知識,取得最佳的學習效果,從而完成了學習任務。反之,如果總擔心失敗,總看到自己的不足,就喪失了學習的自信心,從而也不能很好地完成學習任務。

4.影響學習時的情緒狀態。自我效能感水平高的人在活動時情緒飽滿,信心十足,較少體驗到緊張或焦慮,將注意力集中于問題情境的解決。而自我效能感水平低的人總是垂頭喪氣,內心充滿著緊張、焦慮、擔憂甚至恐懼。

自我效能感理論克服了傳統心理學重行輕欲、重知輕情的傾向,日益把人的需要、認知、情感結合起來研究人的動機,具有極大的科學價值。

遼寧教師資格證VIP班:怎樣讓備考才萬無一失?233網校教師資格,講師帶你告別盲目備考,輕松掌握考點!零基礎VIP班,不過免費重學!點擊免費試聽>>